|

DI Box e Trasformatori

Quando

devi collegare l'amplificatore o un altro dispositivo alla console che

dista 15 metri perché sei su un palco di concerto, dove ci sono

altri quattro o cinque amplificatori da alcune centinaia di W, un po'

di spie amplificate, luci ed altre apparecchiature che formano un

groviglio di cavi elettrici, è indispensabile una linea

bilanciata.

Non

sempre gli amplificatori per strumenti hanno una uscita DI bilanciata,

le tastiere praticamente mai, i computer men che meno, ed oggi vedere

un computer, o anche due o tre, su un palco di concerto è oramai

normale.

La linea bilanciata è l'unico modo per poter avere un cavo lungo

qualche decina di metri con la (quasi) certezza di non captare disturbi

di vario genere.

In questi casi avere sotto mano una o più DI Box significa aver risolto

il problema.

La DI Box è semplicemente una “scatola nera” che ha

un ingresso sbilanciato con connettore jack ed una uscita bilanciata

con connettore XLR: un brevissimo cavo standard per strumenti, un

cavetto unipolare da 50 o 75 cm con due jack da 1/4” (6,35 mm) ai

due capi, per “entrare”, un normale cavo bilanciato per

microfono per “uscire”.

Come è fatta una DI Box, dipende dall'utilizzo che se ne deve

fare, cioè da cosa si deve connettere alla console, in quanto

è fondamentale adattare sia i livelli di segnale che le

impedenze.

Lo standard per le console, sostanzialmente rispettato nella totalità

dei casi, è:

ingresso microfono:

circa 2,5 kohm, max 10 dBu,

bilanciato

ingresso linea:

circa 10 kohm,

max 22 dBu, bilanciato

quindi la DI Box è di tipo diverso a seconda che si debba

connettere una sorgente a bassa impedenza di uscita oppure una sorgente

ad alta impedenza di uscita.

Se si deve connettere un amplificatore non provvisto di uscita DI si

può prendere l'uscita verso l'altoparlante, attenuarla

opportunamente, trasformare il segnale attenuato in segnale bilanciato,

ed è tutto.

Se si deve connettere l'uscita linea sbilanciata di una tastiera o di

un amplificatore, non serve l'attenuazione e basta bilanciare il

segnale.

Se si vuole connettere una chitarra elettrica o un basso, con pick up

passivi, cioè non amplificati, la DI Box deve essere di tipo

attivo, in quanto i pick up passivi richiedono necessariamente una

impedenza di carico dell'ordine del Megaohm.

La DI Box attiva ha al suo interno un amplificatore con elevata

impedenza di ingresso e bassa impedenza di uscita.

Ma la questione più importante in una DI Box è il modo in cui si

ottiene il segnale bilanciato.

Un segnale sbilanciato può essere trasformato in bilanciato in due

modi: con un trasformatore o elettronicamente.

Le due soluzioni sono concettualmente e praticamente molto diverse: il

bilanciamento elettronico si ottiene semplicemente con due

amplificatori operazionali e una manciata di resistenze e condensatori,

il circuito è semplice ed economico, mentre il trasformatore

è un componente teoricamente semplice ma tecnologicamente non

facile da realizzare, quindi di costo elevato.

Due operazionali significa sostanzialmente un NE5532, nello schema che

ho proposto nel Li'l Amp;

in quello schema il “bilanciatore” è preceduto da un

TL082, circuito integrato con ingresso a J-Fet e quindi impedenza di

ingresso elevatissima: di fatto questo è lo schema di una DI Box

attiva cui connettere direttamente la chitarra o il basso.

Costo totale 5 €.

Un trasformatore per uso audio di caratteristiche buone costa molto di

più, e se le caratteristiche non sono buone fa più danno

che vantaggio.

Il trasformatore usato in questa DI Box costa circa 50 €, è

il modello definito “low cost” di una serie di

trasformatori di caratteristiche tecniche analoghe, ma prestazioni

crescenti con il prezzo, fino ad arrivare a circa 150 € per il

modello top (parlo ovviamente di prezzi per un esemplare singolo,

inclusa IVA).

Nel post sul Li'l Amp promettevo

una

analisi di trasformatori audio di classe diversa, questa realizzazione

usa un trasformatore di alta classe ma mi è servita per

chiarirmi le idee su trasformatori più abbordabili.

Fra 5 e 50 € la differenza non è poca cosa, quindi bisogna capire

perché e quando sia giustificata.

Le linee bilanciate

Ripropongo qui un breve riepilogo del funzionamento delle linee

bilanciate, già proposto nel post “Amplificatore

di Linea Push Pull”, con qualche precisazione in più.

Una trattazione completa si può trovare nel documento tecnico AN-002

reperibile sul sito di Jensen Transformers.

Che cosa significa “linea bilanciata”?

Lo

scopo della linea bilanciata è quello di consentire l'uso di

cavi lunghi in ambienti disturbati (cioè in cui vi siano campi

elettromagnetici dispersi, tipico il caso dei palchi dei concerti rock

e pop, non di classica ovviamente) senza captare rumore dai suddetti

campi.

Ai capi di un conduttore immerso in un campo elettromagnetico variabile

si forma una tensione indotta dalla variazione del campo

elettromagnetico (legge di Faraday).

Fig. 1 Linea sbilanciata

(in alto) e bilanciata (in basso)

Una

linea sbilanciata è costituita da un conduttore che è un

normale cavo schermato con la calza connessa a massa; in questo caso il

conduttore centrale (il “caldo”), che è in certa

misura schermato dalla calza, è comunque soggetto ai flussi

magnetici, quindi ai suoi capi si forma comunque una Forza

Elettromotrice, en come ai

capi dello schermo (Fig.01, in alto).

Ma all'ingresso del dispositivo ricevente, tipicamente la console o un

amplificatore, lo schermo è connesso a massa, quindi vede verso

massa una impedenza pari a zero, mentre il conduttore caldo vede verso

massa l'impedenza di ingresso della console o dell'amplificatore Zi.

Analogamente nel circuito sorgente vediamo che il conduttore di uscita

vede verso massa una impedenza pari all'impedenza di uscita

dell'amplificatore Zo (che per

una uscita di linea è tipicamente dell'ordine di 100 ohm o

più) mentre la calza del cavo schermato è connessa a

massa e quindi la calza vede verso massa una impedenza nulla (o quasi

nulla).

Quindi il conduttore “caldo” vede verso massa una impedenza

pari al parallelo della impedenza di uscita del

“trasmettitore” e della impedenza di ingresso del

“ricevitore”, mentre la calza vede verso massa una

impedenza praticamente nulla; quindi il conduttore caldo ha una

impedenza verso massa significativa, ed ai capi di questa impedenza il

segnale di disturbo entra nel sistema.

Una linea bilanciata è costituita da due connettori di segnale

affiancati circondati da uno schermo: i due connettori di segnale

entrano nei due ingressi ( + e - ) dell'amplificatore, che amplificano

i due segnali con fase opposta (Fig.01 in basso).

I flussi magnetici dispersi hanno sui due conduttori lo stesso effetto,

in quanto i due conduttori corrono nella linea a stretto contatto fra

loro, quindi la FEM indotta è identica.

In questo caso abbiamo due conduttori isolati da massa, che vedono

verso massa dalla parte del “trasmettitore“ l'impedenza di

uscita del dispositivo, dalla parte del “ricevitore”

l'impedenza di ingresso dell'amplificatore.

Anche in questo caso ciascuno dei due conduttori vede verso massa il

parallelo dell'impedenza di uscita del “trasmettitore” e

dell'impedenza di ingresso del “ricevitore”.

In quali condizioni il segnale di disturbo, che è presente con

la stessa intensità e la stessa fase sui due capi dell'ingresso,

viene annullato

dall'amplificazione in opposizione di fase dell'amplificatore di

ingresso?

Solo

quando i due conduttori vedono una impedenza rigorosamente uguale verso

massa, perché solo in questo caso il flusso magnetico uguale sui

due cavi si trasforma in segnali con la stessa ampiezza in Volt (tutti

gli amplificatori a livello di segnale sono amplificatori di tensione).

Quindi una linea è bilanciata non quando il segnale utile si

presenta sotto forma di due segnali in opposizione di fase: questo

è del tutto irrilevante, dato che lo scopo del bilanciamento

è abbattere il rumore e non trattare il segnale utile, per il

quale in assenza di rumore una linea con un solo conduttore caldo

è più che adeguato.

La linea è bilanciata quando il segnale di disturbo, che

è comune ai due conduttori, vede impedenze perfettamente uguali

verso massa.

Uno sbilanciamento delle impedenze verso massa pari all'1% crea una

reiezione del rumore non superiore a 40 dB, uno sbilanciamento pari

allo 0,1% crea una reiezione del rumore non superiore a 60 dB.

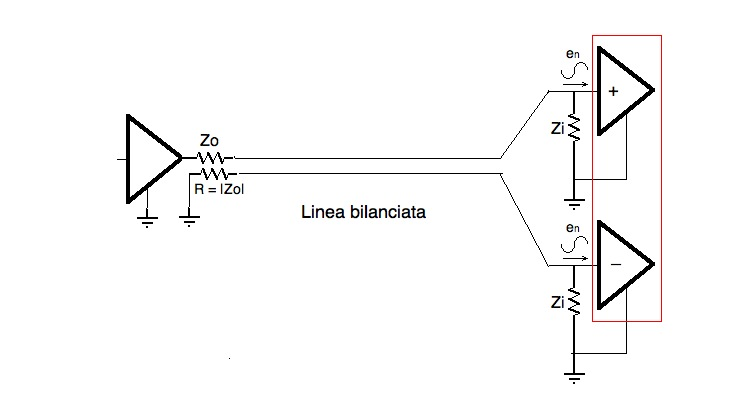

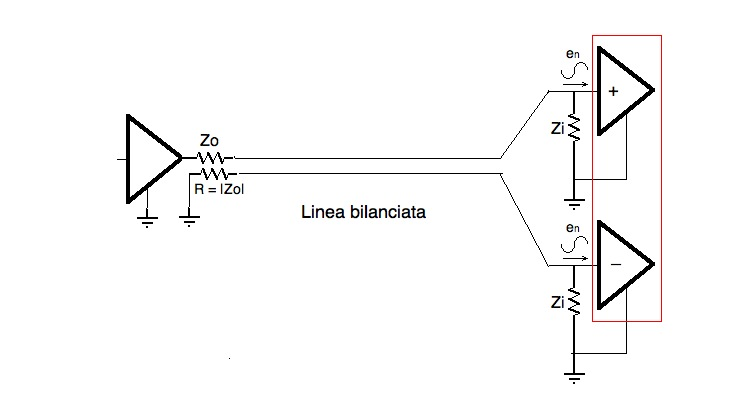

La

linea di Fig. 2 è una linea bilanciata, anche se il segnale

proviene da una sorgente sbilanciata: il bilanciamento viene ottenuto

mediante la resistenza R, posta uguale al modulo di Zo; questa è

in effetti una tecnica usata abbastanza comunemente per bilanciare una

linea.

Quando le impedenze verso massa sono determinate da componenti

elettronici quali resistenze e semiconduttori uno sbilanciamento

complessivo dell'1% è già un buon risultato.

Quando i dispositivi trasmittenti e riceventi sono trasformatori

realizzati in modo acconcio, il bilanciamento verso massa è

assicurato automaticamente, in quanto non c'è collegamento

elettrico fra i conduttori del segnale e la massa.

In questo caso quindi la reiezione del rumore può arrivare a

superare i 90 dB, in quanto l'impedenza intrinseca verso massa è

la resistenza di isolamento del trasformatore, che è

intrinsecamente uguale sui due capi (a meno di difetti di costruzione).

Il trasformatore deve però comportarsi in modo impeccabile dal

punto di vista audio, e qui può cascare l'asino, in quanto i

trasformatori si basano sulle variazioni di flusso magnetico in

materiali magnetici, che non sono lineari quindi possono introdurre

distorsione; inoltre i trasformatori hanno anche limitazioni di banda

passante, se non realizzati con opportuni accorgimenti.

È perfettamente inutile avere un rapporto segnale/rumore di 90

dB se ciò si ottiene introducendo una distorsione armonica

dell'1% con una banda passante 100 Hz – 10 kHz.

La DI Box

Per i motivi spiegati sopra la scelta per questa DI Box passiva

è caduta sul trasformatore, e la prima scelta del trasformatore

è caduta su un nome al top nel campo dei trasformatori

audio: Lundahl.

In altre realizzazioni ho usato trasformatori Sowter, che stanno a mio

parere sullo stesso livello qualitativo, cioè professionale

elevatissimo; ho semplicemente voluto provare una alternativa. Un'altra

alternativa è un nome altrettanto noto a livello professionale:

Jensen Transformer.

Il modello scelto è il trasformatore “general

purpose” a basso costo LL1591: è a basso costo in quanto

non è dotato di schermatura in mu-metal come il fratello LL1527;

essendo impiegato in un circuito totalmente passivo inserito in un box

metallico ho ritenuto che le sue prestazioni fossero adeguate; è

ovviamente una opinione discutibile, per massima sicurezza si potrebbe

scegliere il LL1527XL, dotato di schermatura e con una accettazione

(massimo segnale in ingresso per la distorsione di targa) nettamente

più alta, ma costo quasi triplo.

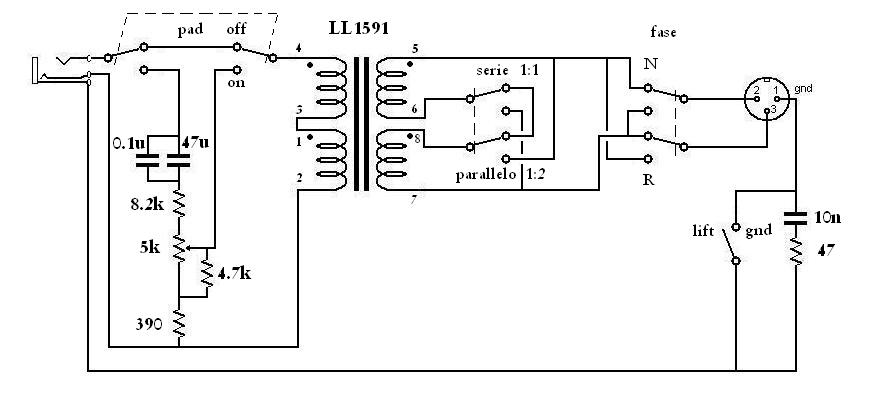

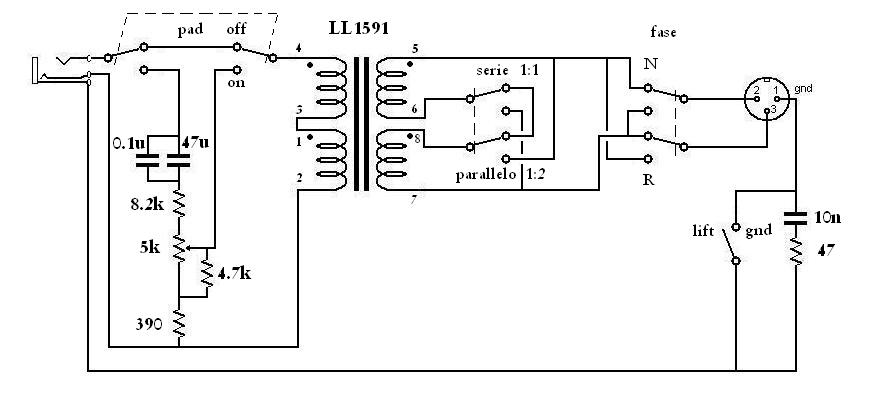

Fig.

03 : Schema elettrico della DI Box

Lo schema elettrico è in Fig. 3: il

connettore di ingresso

è un jack TRS, quindi può accettare in ingresso sia linee

bilanciate che linee sbilanciate: quando si inserisce un jack TS (jack

mono) lo schermo dello spinotto connette a massa il conduttore

“freddo” dell'ingresso bilanciato.

È poi presente un attenuatore variabile, inseribile con uno

switch: serve per connettere la DI Box direttamente ai capi di un

altoparlante, regolando l'ampiezza del segnale che viene inviato alla

console.

Questa è una pratica comune quando l'amplificatore della

chitarra o del basso non ha l'uscita DI, ma è spesso usata anche

quando l'uscita DI c'è.

Questo perché l'uscita DI, quando c'è, è

generalmente connessa a qualche punto del preamplificatore, quindi il

segnale inviato alla console non risente della distorsione dello stadio

finale, che se è a valvole dà un contributo importante al

suono: i possessori di amplificatori Marshall Lead (modelli vari)

piuttosto che Mesa, Trace, ecc sanno cosa intendo.

All'uscita troviamo un commutatore che connette in serie o in parallelo

i due avvolgimenti del secondario: serve a ridurre di un fattore 2 il

livelo di uscita e soprattutto di un fattore 4 l'impedenza di uscita,

importante se la linea è veramente lunga.

Per concludere il commutatore per l'inversione di fase ed il connettore

di uscita, un XLR standard.

Come al solito è presente lo switch per l'eliminazione del

ground loop, praticamente indispensabile: la situazione su un palco e

le condizioni dell'impianto elettrico, spesso precario, rendono

impossibile prevedere se il ronzio da ground loop sia inferiore con il

circuito aperto o chiuso.

In ogni caso un condensatore da 10 nF ed una resistenza da 47 ohm

mettono a terra i disturbi ad alta frequenza (ad esempio le

interferenze dei trasmettitori radio dei microfoni e degli strumenti a

corde).

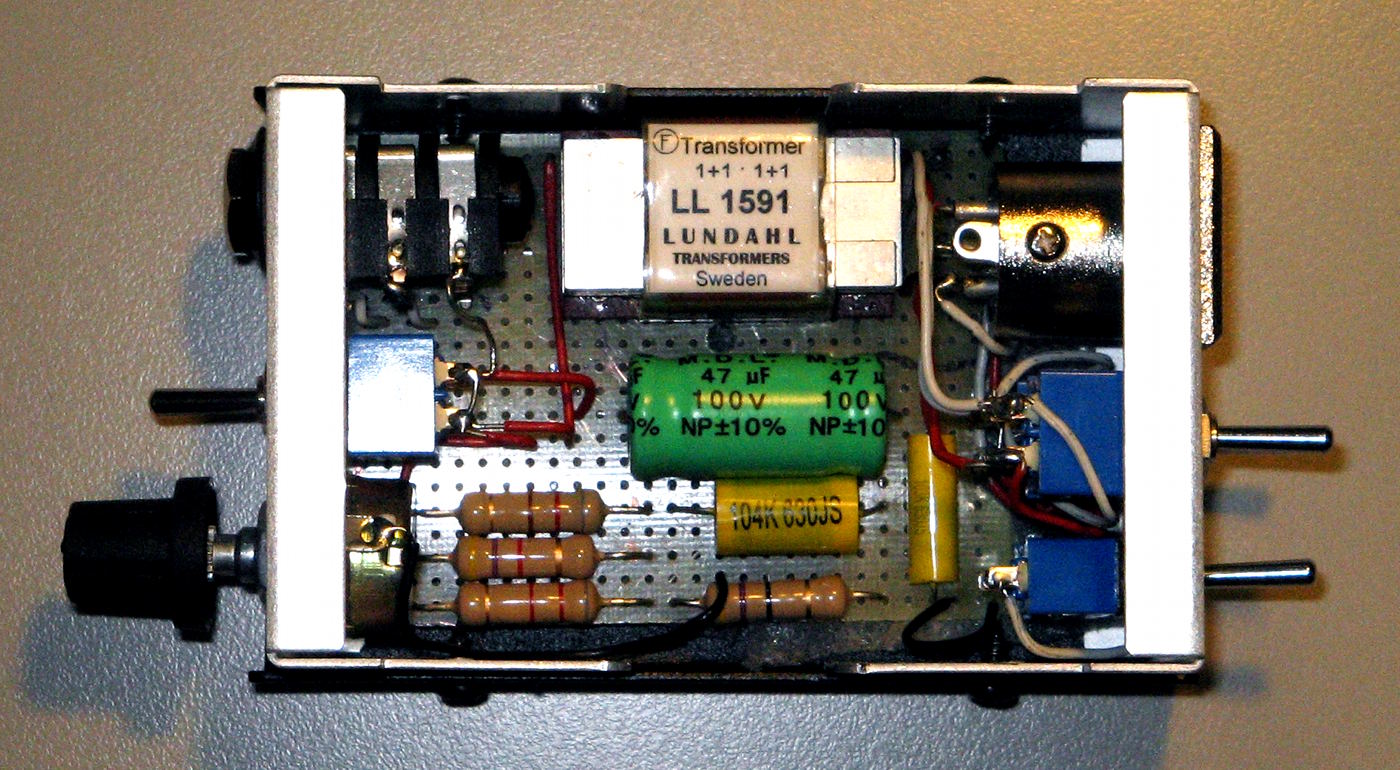

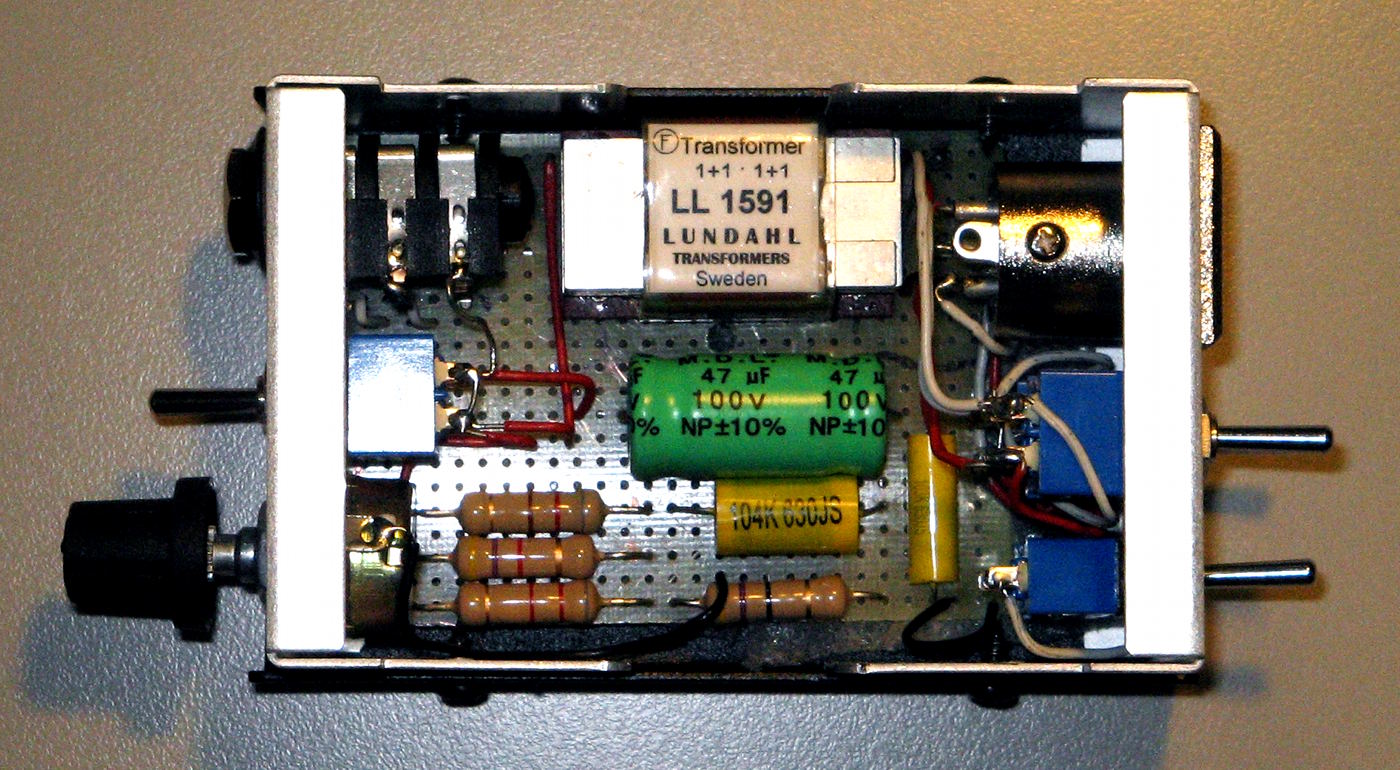

Il circuito, essendo un prototipo, è realizzato su scheda

millefori passo 2,54 (1/10”): lo schema è così

semplice che non valeva la pena realizzare uno stampato.

La realizzazione nelle Figure 4, 5, 6.

Fig. 4: Pannello

posteriore

Fig. 5: Pannello

anteriore

Fig. 6:

il circuito su basetta millefori

Quali

Trasformatori?

Ho approfittato di questa realizzazione per provare trasformatori di

classe diversa, come avevo preannunciato nel post sul Li'l Amp.

Tutti quelli che hanno visto gli altri Progetti di questo sito, nella

sezione "Audio di Alta Qualità", sanno che io considero il

Trasformatore,

purché di qualità adeguata al progetto, il componente

più adatto ad un sacco di funzioni.

Ho quindi dedicato un

po' di tempo ad un breve test, che non ha alcuna pretesa di essere

esaustivo, su alcuni trasformatori audio, di classi diverse, che trovate qui.

|