|

|

Fermat: Amplificatore

di linea Push Pull

|

|

(cliccare sulle immagini per ingrandire)

Premessa

Questo

progetto è

la realizzazione con componenti moderni di

una

topologia sviluppata all'inizio del 1900 (fa un certo effetto dire:

all'inizio del secolo scorso) dagli ingegneri della Western Electric.

Siamo

nel 2007 e la valvola compie 100 anni: il primo prototipo venne

realizzato da Lee De Forest nel 1907 e ingegnerizzato e prodotto

industrialmente da WE, in pochi anni gli ingegneri ed i progettisti

della WE analizzarono e misero a punto le topologie base che avrebbero

determinato il futuro del tubo a vuoto.

Non erano topologie banali; le tecnologie di allora erano rudimentali,

mentre le esigenze da soddisfare erano pesanti: erano gli

anni

della diffusione delle linee telefoniche a lunga distanza e subito dopo

della diffusione della radio e ciò che non poteva fare la

tecnologia doveva essere realizzato necessariamente con un circuito

“intelligente” e performante.

Suggerisco a chi non l'avesse letto di rivedere quell'articolo e

soprattutto di fare qualche ricerca in rete sul nome “Western

Electric”, è un pezzo della nostra storia.

Filosofia di progetto

Qualcuno si chiederà che senso ha, al di là della

esercitazione accademica, riproporre una topologia nata 80 anni fa e

per giunta complessa e costosa.

Perché un amplificatore di tensione push pull a

trasformatori in

un'epoca di imperanti monotriodi con catodo a massa, resistenza di

placca ed accoppiamento RC nella più pura filosofia di

progetto

“less is better”?

Dipende dagli obiettivi che uno si pone: sono anch'io d'accordo che

semplice è meglio, ma anche che, come diceva Einstein,

“fallo più semplice che puoi, ma non di

più”;

ecco, ho l'impressione che oggi spesso la semplicità sia

fatta

passare per efficacia, a tutti i costi.

Il monotriodo è semplice, quindi “deve”

suonare

meglio, poi se uno ci prova e non si accontenta perché

richiede

prestazioni particolari scopre che è concettualmente

semplice ma

praticamente non tanto e ci sono molte considerazioni da fare per farlo

suonare veramente bene.

Quindi,

perché un push pull a trasformatori?

Questo è un amplificatore di linea non dedicato

esclusivamente

all'HiFi, deve avere ingressi diversi e deve alimentare uscite diverse,

con carichi piuttosto pesanti, dai 10k della scheda audio che uso per

registrare su computer, ad una linea standard bilanciata a 600 ohm.

La funzione di un amplificatore di linea è quella di

selezionare

vari ingressi e trasmettere il segnale amplificato o attenuato (il

controllo di livello è fondamentale) a qualche cos'altro: il

segnale, a parte l'amplificazione o l'attenuazione, non deve subire

altre trasformazioni in quanto verrà ulteriormente

amplificato,

miscelato e quant'altro.

Deve in altre parole avere la distorsione più bassa

possibile,

in assoluto: a mio parere per un amplificatore

“intermedio”

il concetto del decadimento armonico non si applica assolutamente,

perché qualsiasi distorsione prodotta verrà

ulteriormente

amplificata e quindi necessariamente distorta dagli stadi seguenti, in

modo non prevedibile in quanto lo stadio seguente non è

predefinito.

In un amplificatore per uso generale (cioè non vincolato ad

uno

specifico ed unico stadio successivo) la teoria dell'eliminazione

armonica non si può proprio applicare.

Se poi lo stadio successivo è un ADC ciò

è ancora più vero.

L'interfaccia a trasformatore è ulteriormente giustificata

dal

fatto che sia gli ingressi (nel caso concreto almeno uno) sia la linea

di uscita sono linee bilanciate, il cui scopo è di ridurre

al

minimo il rumore di modo comune, cioè il rumore raccolto dal

cavo o generato dalle correnti disperse che fluiscono lungo la massa

del cavo.

Il modo più efficace per ottenere un'alta reiezione

è

proprio quello di usare un trasformatore (vale sia per gli ingressi che

per le uscite), qualsiasi altro sistema introduce uno sbilanciamento,

solo un trasformatore garantisce il bilanciamento assoluto.

Per

una trattazione completa di questo argomento vi invito a consultare le

Application Notes di Jensen Transformers (www.jensentransformers.com). Per

una trattazione completa di questo argomento vi invito a consultare le

Application Notes di Jensen Transformers (www.jensentransformers.com).

Lo

stadio di ingresso a trasformatore obbedisce a due requisiti: il primo

è quello della reiezione del rumore di modo comune, che

nella

maggior parte dei casi di sorgenti di un sistema HiFi domestico

è un plus non molto rilevante dato che le sorgenti sono

collegate con un cavo molto breve ma diviene fondamentale quando si usa

l'input bilanciato magari perché vi è

collegato un

amplificatore microfonico collocato vicino ai microfoni e non

all'amplificatore, il secondo è di evitare l'uso di

potenziometri: i potenziometri scadenti sono una fonte di rumore e di

noie con l'invecchiamento, i potenziometri di alta qualità,

o i

commutatori con resistenze calibrate alla fine costano non meno di un

buon trasformatore (vedi DACT, solo per fare un esempio), e a mio

parere (ma qui ovviamente entriamo nel campo dell'opinabile) suonano

peggio.

Queste sono le ragioni che per questo progetto ho scelto questa

topologia.

Ovviamente tutto questo sarebbe inutile se la valvola utilizzata non

fosse all'altezza, di qui la scelta della valvola, il doppio triodo

ECC99.

E'

una valvola robusta, in grado di erogare correnti generose (non

dimentichiamo il carico di 600 ohm), estremamente lineare (risulta

avere una distorsione di terza armonica quasi inesistente, a differenza

ad esempio della 6DJ8 o ECC88 che dir si voglia) e con il guadagno

giusto per un amplificatore di linea in questa configurazione; per un

guadagno minore la scelta sarebbe caduta sulla 6H30. E'

una valvola robusta, in grado di erogare correnti generose (non

dimentichiamo il carico di 600 ohm), estremamente lineare (risulta

avere una distorsione di terza armonica quasi inesistente, a differenza

ad esempio della 6DJ8 o ECC88 che dir si voglia) e con il guadagno

giusto per un amplificatore di linea in questa configurazione; per un

guadagno minore la scelta sarebbe caduta sulla 6H30.

Sono tutte valvole nuove, di produzione corrente, la 6H30 beneficia

della destinazione militare, ulteriore garanzia di qualità.

L'uso delle esoteriche NOS a mio parere non è giustificato

né dal costo (non che la ECC99 o la 6H30 costino poco, ma

nulla

di paragonabile ai prezzi di affezione che si vedono in giro per alcune

NOS) né dalla reperibilità: chi mi assicura che

qualora

dovessi sostituirne una la ritroverei?

Trovo poco serio proporre

progetti, o peggio prodotti, a prezzo non proprio di liquidazione, di

cui non si possa garantire la manutenzione.

A parte il fatto che nulla mi garantisce la qualità delle

NOS:

posso fidarmi di un tubetto di vetro rimasto in magazzino (quando va

bene, perché magari è anche stato trasportato

varie

volte) per 20 o 30 anni?

|

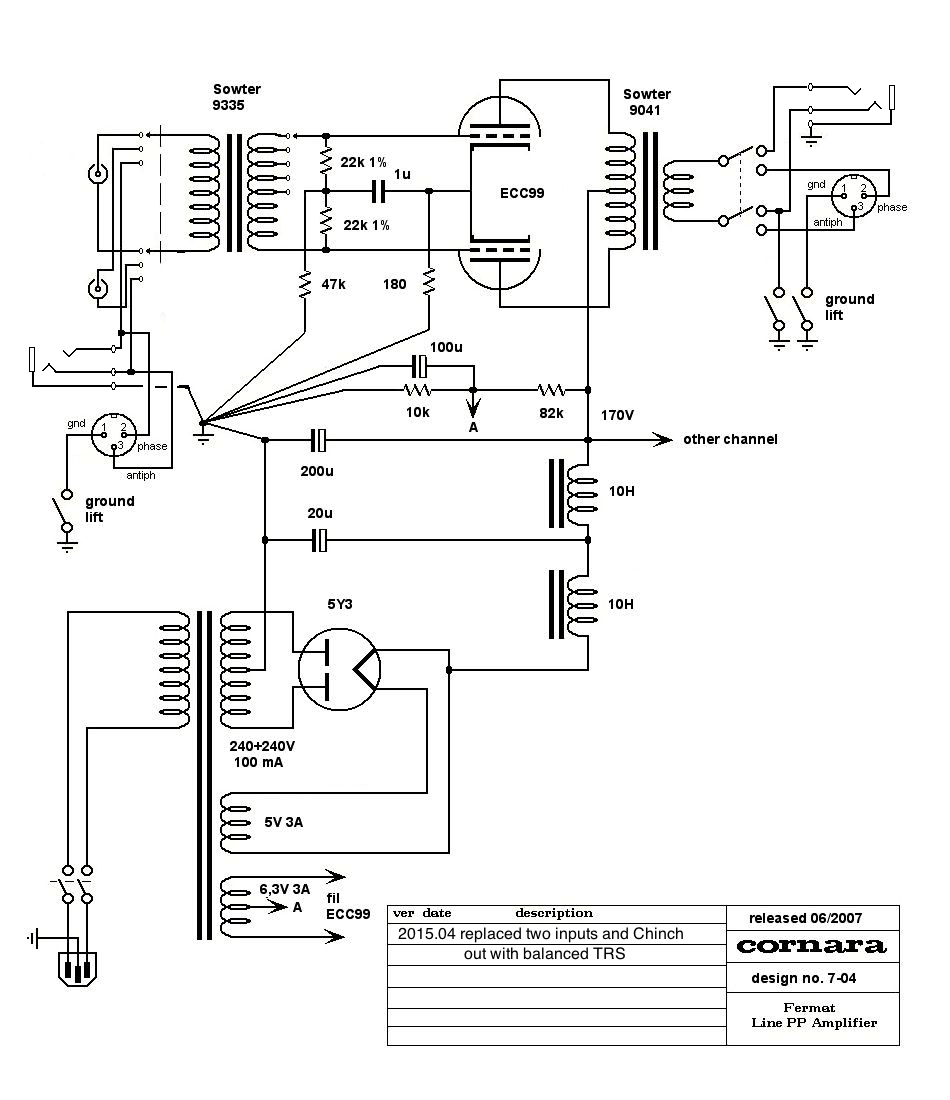

Lo schema

elettrico

Lo schema elettrico è rappreasentato a fianco.

E' concettualmente semplice, analizziamo separatamente i vari

stadi.

Il

circuito di ingresso

Il circuito di ingresso è costituito da un selettore e da un

trasformatore che svolge anche la funzione di controllo di volume.

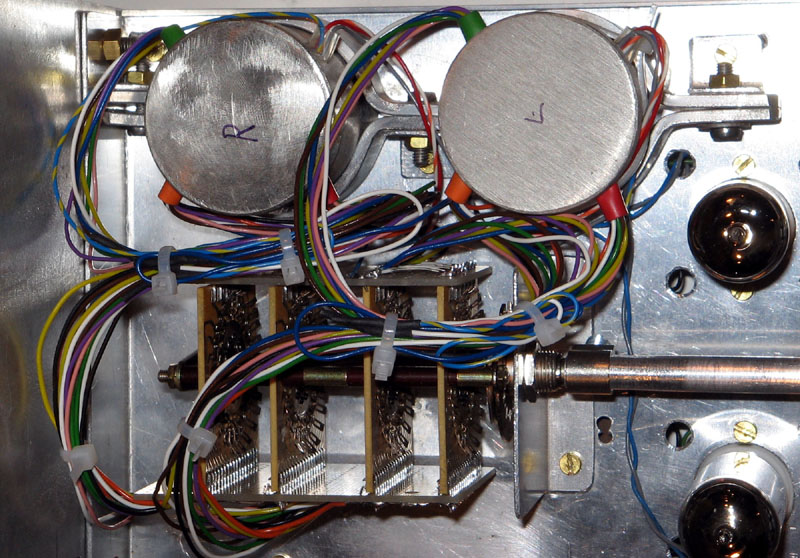

Il selettore

è

realizzato mediante commutatori a relais; come si vede dal circuito

entrambi i poli del segnale sono commutati: in questo modo

una sola sorgente alla volta è elettricamente collegata

all'amplificatore, ciò riduce la possibilità di

loop di massa e permette di collegare anche connettori per linee

bilanciate senza collegare a massa uno dei capi. Il selettore

è

realizzato mediante commutatori a relais; come si vede dal circuito

entrambi i poli del segnale sono commutati: in questo modo

una sola sorgente alla volta è elettricamente collegata

all'amplificatore, ciò riduce la possibilità di

loop di massa e permette di collegare anche connettori per linee

bilanciate senza collegare a massa uno dei capi.

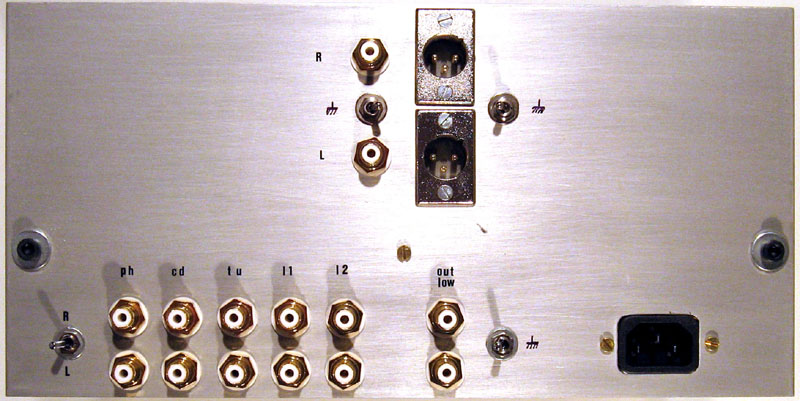

Nel mio caso specifico ho un solo connettore XLR, montato frontalmente

per flessibilità, e collegato in parallelo ad un RCA

(però non possono essere usati in parallelo: o si collega il

connettore RCA o il XLR), mentre gli altri sono RCA in quanto destinati

all'uso con sorgenti HiFi standard e sono normalmente montati sul

pannello posteriore.

Un commutatore “ground lift” consente di collegare

a massa il polo freddo del primario del trasformatore di ingresso o

tenerlo “sollevato”: permette di ottenere un

isolamento galvanico dell'ingresso che può essere utile per

ridurre l'eventuale rumore di fondo.

Il connettore XLR è dotato del suo “ground

lift” che collega a massa la calza del cavo: nel caso di uso

della linea bilanciata il “ground lift” che collega

a massa il primario del trasformatore deve essere off.

Il trasformatore di ingresso è un Sowter 9335: ha un

secondario a 27 posizioni con livello variabile a scatti di 2 dB e

rapporto di trasformazione 1:1 sulla posizione a 0 dB.

Ho utilizzato un

commutatore a

24 posizioni perché è praticamente impossibile

trovarne a 26 posizioni; quello che vedete nelle immagini è

un eccellente Alps a 4 vie che avevo disponibile, cui ho collegato le

vie in parallelo due a due. Ho utilizzato un

commutatore a

24 posizioni perché è praticamente impossibile

trovarne a 26 posizioni; quello che vedete nelle immagini è

un eccellente Alps a 4 vie che avevo disponibile, cui ho collegato le

vie in parallelo due a due.

Ho dovuto pertanto rinunciare a sfruttare tre posizioni di guadagno del

trasformatore: dato che il guadagno della valvola è

sufficiente ho optato per perdere lo step a 0 dB, lo step a –

4 dB e lo step a -50 dB.

Questa scelta è la più valida per me, date le

caratteristiche dei dispositivi che debbo collegare in ingresso ed in

uscita, ma ovviamente qualsiasi altra scelta è altrettanto

valida.

Lo

stadio di amplificazione

Come dicevo, è basato sulla ECC99 ed il circuito

è esattamente quello proposto nella simulazione

dell'articolo “L'alba” quindi un push pull con

catodi in comune e resistenza di catodo non disaccoppiata.

Il punto centrale degli ingressi, avendo un trasformatore di ingresso

con un solo secondario, viene realizzato con un partitore di resistenze

il cui nodo centrale costituisce il punto neutro; detto punto neutro

viene collegato al punto comune dei catodi con un condensatore (massa

di segnale) ed alla massa elettrica con una resistenza per dare alle

valvole il riferimento della polarizzazione (massa di alimentazione).

Il punto centrale delle resistenze da 22 kohm non ha segnale essendo

applicati ai due capi del partitore segnali uguali ma con fase opposta,

il punto di unione dei catodi non ha segnale in quanto le due valvole

sono in push pull in classe A profonda (la corrente anodica

è 14 mA per triodo) quindi la somma istantanea delle

correnti anodiche è costante e quindi il segnale alternato

è nullo.

Questo è vero nel mondo ideale dei componenti perfetti; nel

mondo reale né le resistenze né le valvole sono

perfettamente uguali, quindi in entrambi i punti c'è un

piccolo segnale, dovuto esclusivamente alle tolleranze dei componenti.

Il condensatore che collega questi due punti serve a compensare queste

tolleranze collegando per il segnale alternato i due punti in

questione: è quella che ho definito la massa di segnale, che

coincide con il punto di unione dei catodi.

Proprio per compensare le tolleranze costruttive delle valvole nel

circuito reale può essere presente una resistenza di basso

valore (pochi ohm) in serie ad uno dei catodi e che serve ad

equilibrare le correnti di riposo dei due triodi.

La resistenza non è indicata nel circuito in quanto non

è necessariamente presente: nel mio esemplare c'è

una sola resistenza da 2,2 ohm su un catodo di una sola delle due

ECC99, l'altra è perfettamente bilanciata senza bisogno di

aggiustamenti; è evidente che le tolleranze costruttive dei

due triodi nello stesso bulbo sono veramente ridotte.

Per il resto il circuito è semplicissimo, non ho messo le

resistenze grid stopper dato il basso guadagno totale e non ho

riscontrato all'oscilloscopio alcuna tendenza all'autooscillazione.

Il

circuito di uscita

E' costituito dal trasformatore, un Sowter 9041, e dal commutatore

selettore delle uscite.

Il trasformatore di uscita ha prestazioni eccellenti (circa 120 kHz di

banda con distorsione propria trascurabile) ma mantiene queste

prestazioni solo se le correnti nei due rami differiscono di meno di

0,5 mA: è pertanto indispensabile che le correnti anodiche

siano equilibrate al meglio, la procedura di taratura è

descritta nel paragrafo dedicato.

In alternativa il modello 9900 ammette uno sbilanciamento fino a 5 mA,

con un ingombro ed un costo molto maggiori.

Il trasformatore è un dispositivo per push pull con rapporto

spire pari ad 1:5 per una impedenza di carico fino a 600 ohm e segnale

massimo di uscita di 11 Veff per distorsione inferiore allo 0,5 % (a

livelli normali, dell'ordine di 1 o 2 Veff la distorsione è

di almeno un ordine di grandezza inferiore).

Il selettore delle uscite commuta fra l'uscita RCA (sbilanciata) e

l'uscita XLR (bilanciata), ciascuna con il suo commutatore

“ground lift”.

Questo per poter lasciare perennemente collegate le linee di tipo

diverso, che però debbono essere usate in alternativa.

Nel trasformatore è presente un ulteriore secondario con

rapporto 1:10, non indicato in circuito, che può essere

lasciato scollegato, è previsto per una eventuale

controreazione ed io l'ho utilizzato per avere una ulteriore uscita a

basso livello e bassa impedenza.

L'alimentazione

La classica alimentazione con valvola rettificatrice a due semionde e

filtro ad ingresso induttivo a due stadi.

Non mi dilungo ulteriormente sulle virtù del filtro ad

ingresso induttivo, che richiede solo una induttanza ad alto isolamento

(le normali induttanze per filtri capacitivi non sono adatte),

anch'essa fornita da Sowter, numero di catalogo 8970; la seconda

induttanza è un normale componente per filtri capacitivi.

La valvola è la 5Y3 che presenta una eccellente

caratteristica di rumore di commutazione (forse la migliore in

assoluto) ed è adatta a basse tensioni e correnti.

Il suo unico difetto è che, essendo a riscaldamento diretto,

deve funzionare in posizione verticale.

I filamenti sono alimentati in alternata, trattandosi di un

amplificatore di linea non è necessario alimentarli in

continua, sollevati a circa 20 V da massa, il che riduce il rumore di

fondo ed aumenta l'affidabilità delle valvole (è

interessante il grafico tratto dall'eccellente libro di Robert "Bud"

Tomer, Getting the Most out of Vacuum Tubes).

La

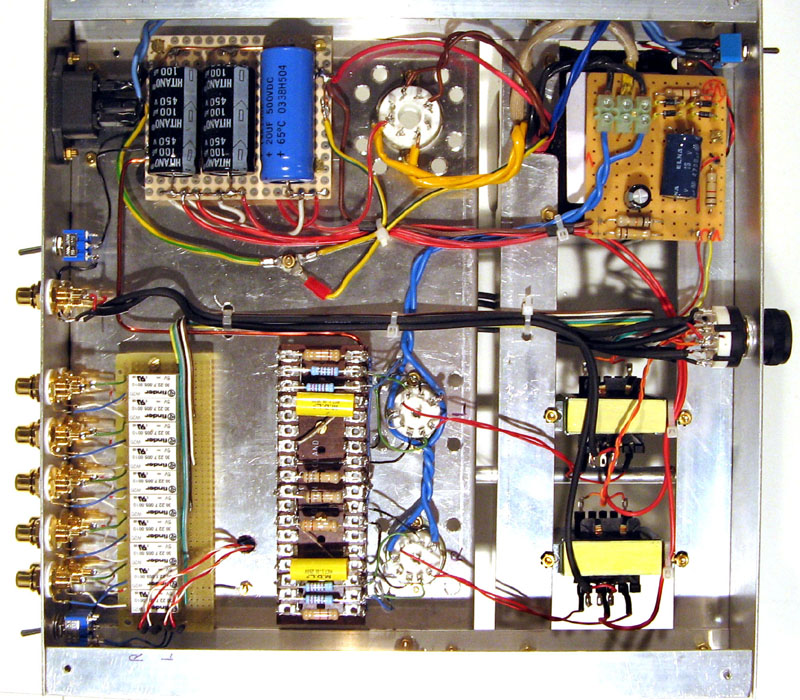

costruzione

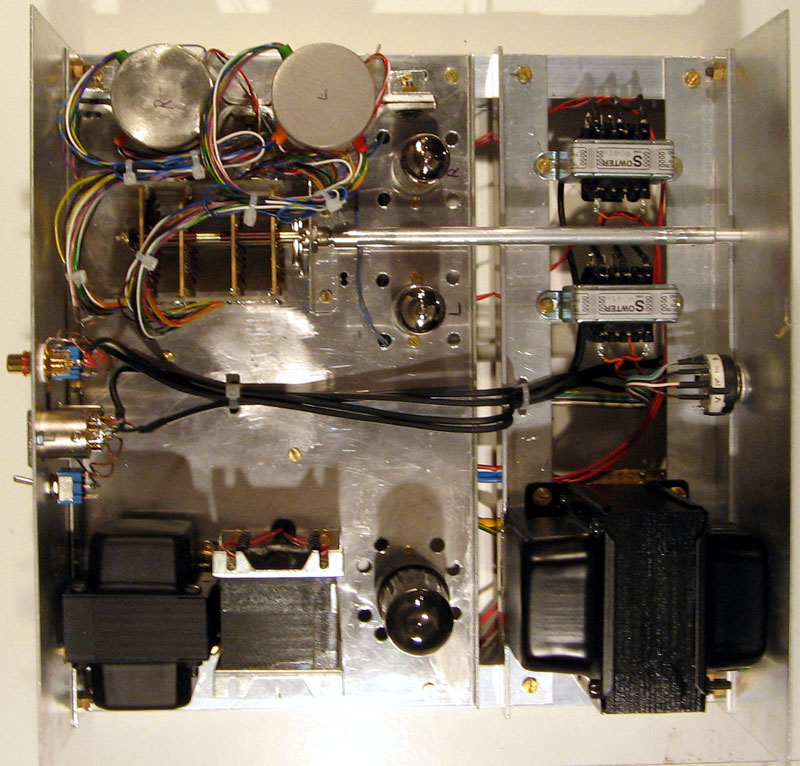

Il telaio è secondo la mia abitudine costruito con profilati

di alluminio avvitati, il trasformatore di alimentazione contribuisce

alla solidità dell'insieme.

Il fondo è in alluminio, forato in corrispondenza delle

valvole, il coperchio in acciaio con grata di areazione; come sapete

non mi piacciono le valvole a vista, ed a parte l'estetica sono anche

pericolose.

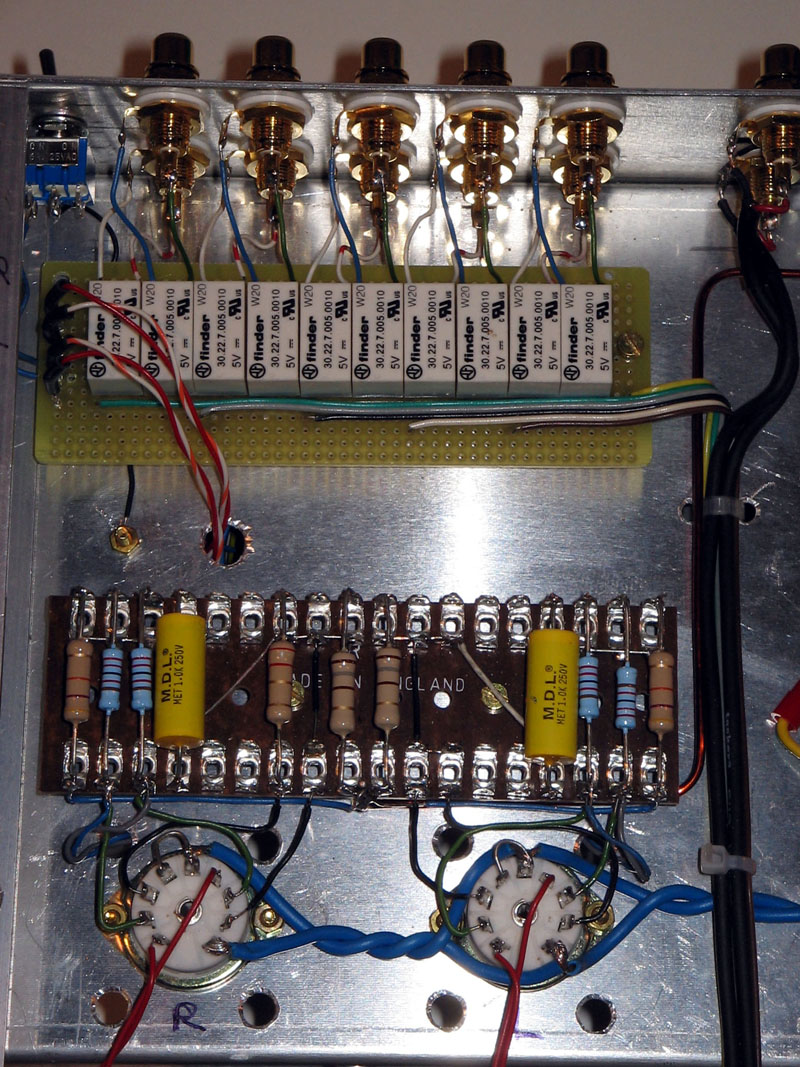

La filatura è punto a punto su strisce di connettori, il

circuito è per altro semplicissimo.

La parte che richiede una attenzione assoluta è la saldatura

dei reofori dei trasformatori di ingresso al commutatore; assieme ai

trasformatori viene fornito comunque un chiarissimo schema di montaggio.

I trasformatori di ingresso non hanno fori filettati per il fissaggio,

è quindi necessario costruire una fascia metallica di

fissaggio che sia meccanicamente solida e colleghi a massa l'involucro

esterno (in acciaio fresato); è possibile che fascette

metalliche per il fissaggio di elettrolitici possano andare bene, se le

trovate sufficientemente robuste e del diametro adatto, circa 46 mm.

Per fissare i trasformatori di ingresso e di uscita usate viti in

ottone ed un cacciavite non magnetizzato.

I condensatori dell'alimentazione sono montati su basetta millefori, la

massa è stellare, ulteriore precauzione dopo la separazione

della massa di segnale dalla massa di alimentazione.

Il telaio è collegato alla terra, assolutamente

indispensabile dato che il telaio è metallico.

Messa

a punto

L'unica messa a punto da effettuare

è il bilanciamento delle correnti dei triodi di ogni push

pull.

E' l'unica parte laboriosa della realizzazione; laboriosa anche se

concettualmente semplice, ed ecco perché.

Come abbiamo detto, le correnti nei due rami dei trasformatori di

uscita debbono differire di meno di 0,5 mA per non causare una

magnetizzazione del nucleo in grado di degradare pesantemente le

prestazioni.

Questo bilanciamento deve essere in atto dal primo istante in cui si

alimenta il circuito in quanto bastano pochi secondi per

causare il guaio.

Pertanto il bilanciamento delle correnti deve essere effettuato prima

di collegare i trasformatori e dopo aver accuratamente rodato le

valvole: durante le prime ore di funzionamento la corrente anodica

varia anche del 10% e, dato che la corrente di riposo è

fissata a 14 mA la variazione può essere più che

sufficiente a danneggiare il trasformatore (intendiamoci, non

è un danno permanente, esiste una apposita procedura di

smagnetizzazione, ma è più laboriosa della

procedura di allineamento che sto descrivendo).

Ulteriore inghippo:

l'allineamento deve essere effettuato con il telaio capovolto, ma la

5Y3 non gradisce tale modo di operare. Ulteriore inghippo:

l'allineamento deve essere effettuato con il telaio capovolto, ma la

5Y3 non gradisce tale modo di operare.

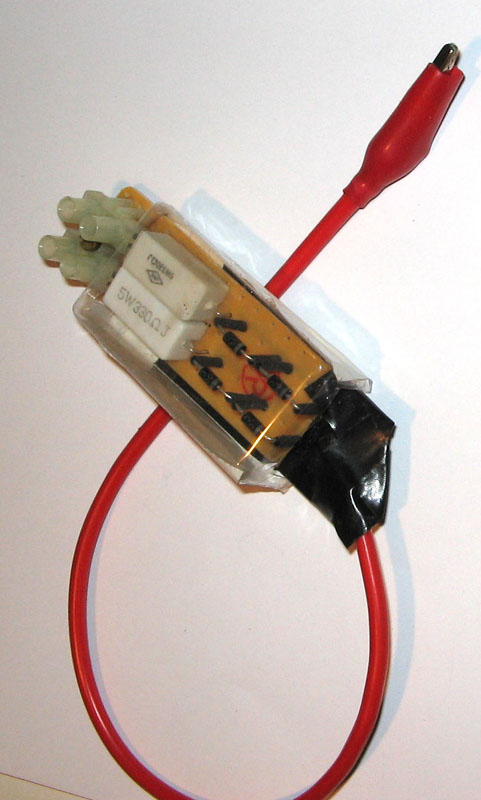

Pertanto tutta la procedura di allineamento si esegue sostituendo alla

5Y3 il circuito a stato solido a fianco, un rettificatore a doppia

semionda costituito da diodi 1N4007 in serie con resistenze (a filo da

330 ohm 5W) per simulare il funzionamento di un tubo a vuoto.

Diodi e resistenze sono montati su una basetta accuratamente isolata e

dotata di cavetti per il collegamento volante ma sicuro (ci sono

centinaia di volt in ballo).

La prima operazione è collegare il rettificatore provvisorio

al posto della 5Y3, non collegare i trasformatori di uscita, collegare

i quattro anodi all'alimentazione anodica, i catodi direttamente alle

relative resistenze catodiche (quelle da 180 ohm) e procedere

al rodaggio delle valvole.

Per sicurezza controllare che la corrente anodica totale sia attorno ai

55 – 65 mA e che le tensioni siano corrette.

Lasciare il tutto sotto tensione per circa 48 ore, meglio se non

continuative: durante la prima ora di funzionamento vedrete l'ago del

milliamperometro (se come me usate uno strumento analogico) muoversi un

po', per poi stabilizzarsi.

Ora siamo pronti per procedere al bilanciamento, che si effettua un

valvola per volta.

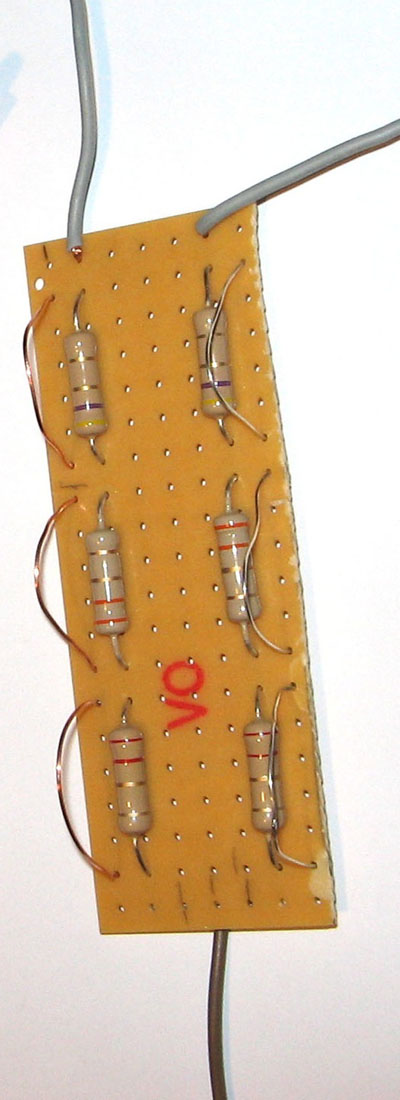

Non ho usato trimmer perché non sono favorevole all'uso di

trimmer nel caso debbano sopportare correnti elevate (15 mA a mio

parere è una corrente elevata per un trimmer) e non credo

esistano trimmer da 5 o 10 ohm.

Ho quindi realizzato su una basetta millefori il dispositivo a fianco, costituito da un

nodo, che si

collega alla resistenza di catodo delle due semivalvole, da cui si

dipartono due rami composti da resistenze di basso valore (da 1, 2,2,

4,7 ohm) in serie e ciascuna cortocircuitata da un ponticello; le due

estremità dei rami si collegano ai catodi delle semivalvole. costituito da un

nodo, che si

collega alla resistenza di catodo delle due semivalvole, da cui si

dipartono due rami composti da resistenze di basso valore (da 1, 2,2,

4,7 ohm) in serie e ciascuna cortocircuitata da un ponticello; le due

estremità dei rami si collegano ai catodi delle semivalvole.

Si collegano quindi due milliamperometri in serie agli anodi dei triodi

(attenzione: gli strumenti sono collegati all'alta tensione, debbono

essere posti su un piano isolato e dovete essere assolutamente sicuri

che i cavetti siano in condizioni impeccabili e che i collegamenti

provvisori siano comunque sicuri).

E' opportuno verificare prima che attorno ai 15 mA i due

milliamperometri segnino lo stesso valore: ciò si ottiene

mettendoli in serie e misurando una corrente nota; eventualmente

aggiustare uno dei due fino a che entrambi segnino lo stesso valore.

Se vi spaventa l'idea di toccare le tarature di uno strumento

(è oggettivamente più semplice da fare su uno

strumento analogico) tenete conto che ogni misura è affetta

da errore, che su questi errori è stata costruita una

teoria, che ogni strumento ha una tolleranza che dipende dalla classe

dello strumento stesso (in parole molto terra terra dal costo), che

comunque non si deve confondere la precisione con il numero di cifre,

che comunque in ambito professionale gli strumenti debbono essere

sottoposti a verifica e taratura periodicamente.

Nel nostro caso, dato che certamente i due strumenti in serie non

daranno esattamente lo stesso valore e soprattutto non ci danno

comunque il valore esatto della corrente, che nel mondo reale non

è dato conoscere, ciò che ci interessa

è che indichino un valore simile entro pochi punti

percentuali (cioè una differenza non apprezzabile ad occhio

su strumenti analogici o nulla su strumenti digitali) al

valore di corrente che ci interessa misurare.

Possiamo anche mettere la questione in questi termini: la corrente che

scorre in due milliamperometri in serie è sicuramente la

stessa ma non possiamo conoscerne il valore esatto, che nessuno dei due

strumenti ci può dare; possiamo solo essere certi che uno

dei due indica un valore che è più vicino al

vero, ma non sappiamo quale.

Quindi modificando uno dei due abbiamo il 50% di probabilità

di tarare meglio quello “peggiore” (se siamo

ottimisti, mentre se siamo pessimisti possiamo pensare che abbiamo il

50% di probabilità di starare quello migliore: è

solo questione di punti di vista).

Fatta questa operazione, con qualsiasi strumento siamo certi che una

differenza di 0,5 mA su un valore di 14 mA sulla scala 50 mA

è apprezzabile ad occhio nudo (non misurabile con una

precisione di qualche percento, ma sicuramente apprezzabile).

Con l'amplificatore alimentato si controllano ora le correnti anodiche

e si inserisce un resistenza in serie al catodo del triodo che conduce

di più, semplicemente tagliando il ponticello che

cortocircuita una delle resistenze dal lato di quel triodo: in un paio

di tentativi dovreste riuscire ad individuare il valore di resistenza

che equilibra le correnti.

Come già detto nel mio caso una delle due ECC99 non ha

richiesto alcuna compensazione, l'altra una resistenza da 2,2 ohm.

Fatta (e verificata un paio di volte) questa operazione si possono

collegare definitivamente i trasformatori di uscita agli anodi dei

triodi, collegare la resistenza necessaria sul catodo del triodo

individuato, scollegare il rettificatore provvisorio, chiudere la parte

inferiore del telaio, rimettere il tutto con i piedi per terra e

inserire la 5Y3 nello zoccolo.

|

|

|