|

Altoparlanti e segnali impulsivi

Il

metodo ottico ci dice tutto quello che c'è da dire su un

altoparlante in cassa chiusa, mentre per un sistema reflex il

contributo del condotto è essenziale.

Premessa e base teorica delle misure

Ho proseguito la ricerca sul comportamento dei sistemi reflex iniziata in "Altoparlanti e Impulsi",

puntando l'attenzione su quell'area che il sistema ottico non è

in grado di analizzare, e precisamente il comportamento del condotto.

Per

questa indagine è giocoforza usare il metodo acustico e, dato

che una misura acustica del comportamento del condotto è

necessariamente fatta a frequenze sotto i 100 Hz è necessario

effettuare una misura “in campo vicino”.

La misura “in campo vicino” si effettua ponendo il

microfono a pochi millimetri dall'oggetto da misurare: in questo modo

l'influenza dell'ambiente, cioè delle riflessioni, è

esclusa dalla misura in quanto il livello delle riflessioni stesse

è enormemente più basso del livello del segnale diretto,

quindi assolutamente trascurabile.

Nulla di nuovo sotto il sole, la teoria della misura “in campo

vicino” (o “near-field”) è stata presentata da

D.B. Keele alla Convention dell'AES nel maggio del 1973.

Questo metodo risulta più semplice di quello presentato da R.H.

Small nel 1971, basato sulla misura della pressione acustica

all'interno del box, seguita da una doppia differenziazione del segnale

rilevato: nella sua relazione Small dimostra che il segnale risultante

coincide con la pressione acustica misurata a distanza in ambiente

infinito.

Entrambi i metodi sono stati proposti in quanto la realizzazione di una

camera anecoica che sia realmente anecoica fino a 20 Hz è nella

pratica impossibile, o comunque troppo costoso.

Per un altoparlante con il diaframma di raggio a è dimostrato che per

f < 0,26 * c / a dove c è la velocità del suono, e

d < 0,75 * a^2 / λ

dove d è la distanza del microfono dal centro

del diaframma

l'onda rilevata dal microfono è un'onda piana e la pressione

acustica rilevata coincide con la pressione acustica teorica in uno

spazio infinito (che è l'unico ambiente veramente anecoico) con

un errore massimo di 1 dB raggiunto alla frequenza limite.

Nel caso di un sistema reflex si deve porre il microfono a pochi

millimetri (compatibilmente con l'escursione che si vuole misurare) dal

centro della cupola per misurare l'emissione dell'altoparlante, e nel

centro del condotto, a filo con la superficie del box, per misurare

l'emissione del condotto.

Si integra poi la risposta sommando le due risposte.

La somma deve essere una somma vettoriale, in quanto la fase dei

segnali è importante: risulta che sopra la frequenza di accordo

le emissioni del diaframma e del condotto sono in fase, mentre sotto la

frequenza di accordo le emissioni sono in controfase.

Inoltre la risposta del condotto deve essere “mediata”

sulla superficie del condotto rispetto alla superficie del diaframma,

in quanto la pressione dipende dalla superficie radiante, a

parità di spostamento di volume.

Se il sistema reflex ha più condotti si misurano separatamente le risposte dei condotti e poi si sommano.

SpeakerWorkshop (solo per citare un buon prodotto software gratuito) ha

una funzione dedicata alle misure in campo vicino, guida

l'effettuazione delle misure e richiede la superficie del condotto,

oltre ai parametri dell'altoparlante, per calcolare la risposta

integrata.

Le misure

Le misure sono state eseguite sulla cassa reflex presentata in “Un semplice diffusore a due vie”, che utilizza un woofer Ciare HW 161 N.

Ho usato un programma in grado di calcolare la risposta all'impulso e

la risposta al gradino a partire dalla rilevazione di un segnale

vobulato (un segnale la cui frequenza viene fatta variare da un minimo

ad un massimo), confrontando la rilevazione con il segnale originale.

Il programma è FuzzMeasure, su Mac; anche la Fig.1 in "Altoparlanti e Impulsi" è stata rilevata con FuzzMeasure.

Ho poi eseguito l'analisi spettrale del segnale emesso dal woofer e dal

condotto alla frequenza di 39 Hz, frequenza di accordo, alla

frequenza di 32 Hz e alla frequenza di 100 Hz.

Questa misura è stata eseguita con AudioExplorer (un

analizzatore di spettro) su segnale generato da AudioTest (un

generatore di segnale), sempre su Mac.

Risposta al gradino

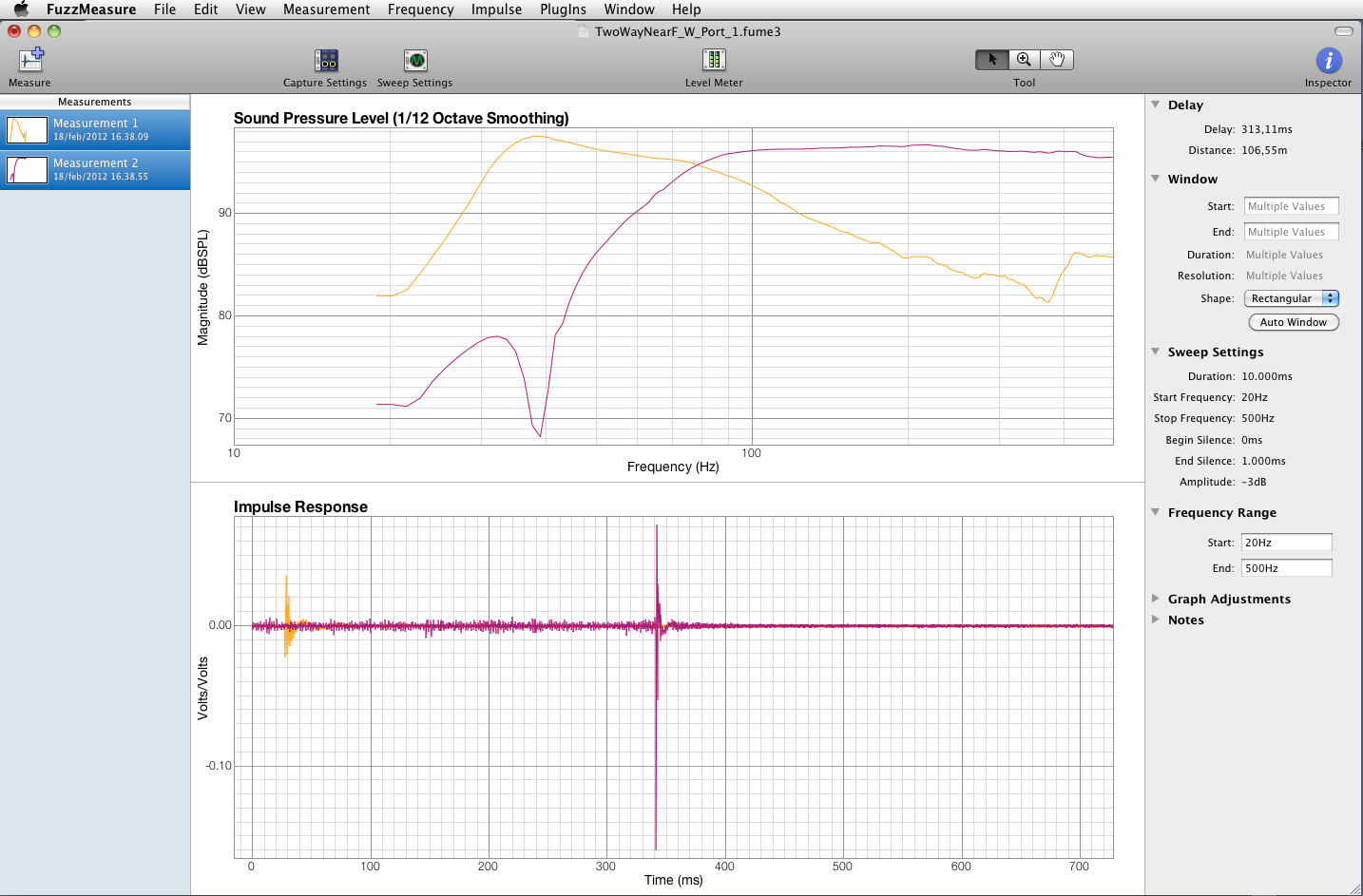

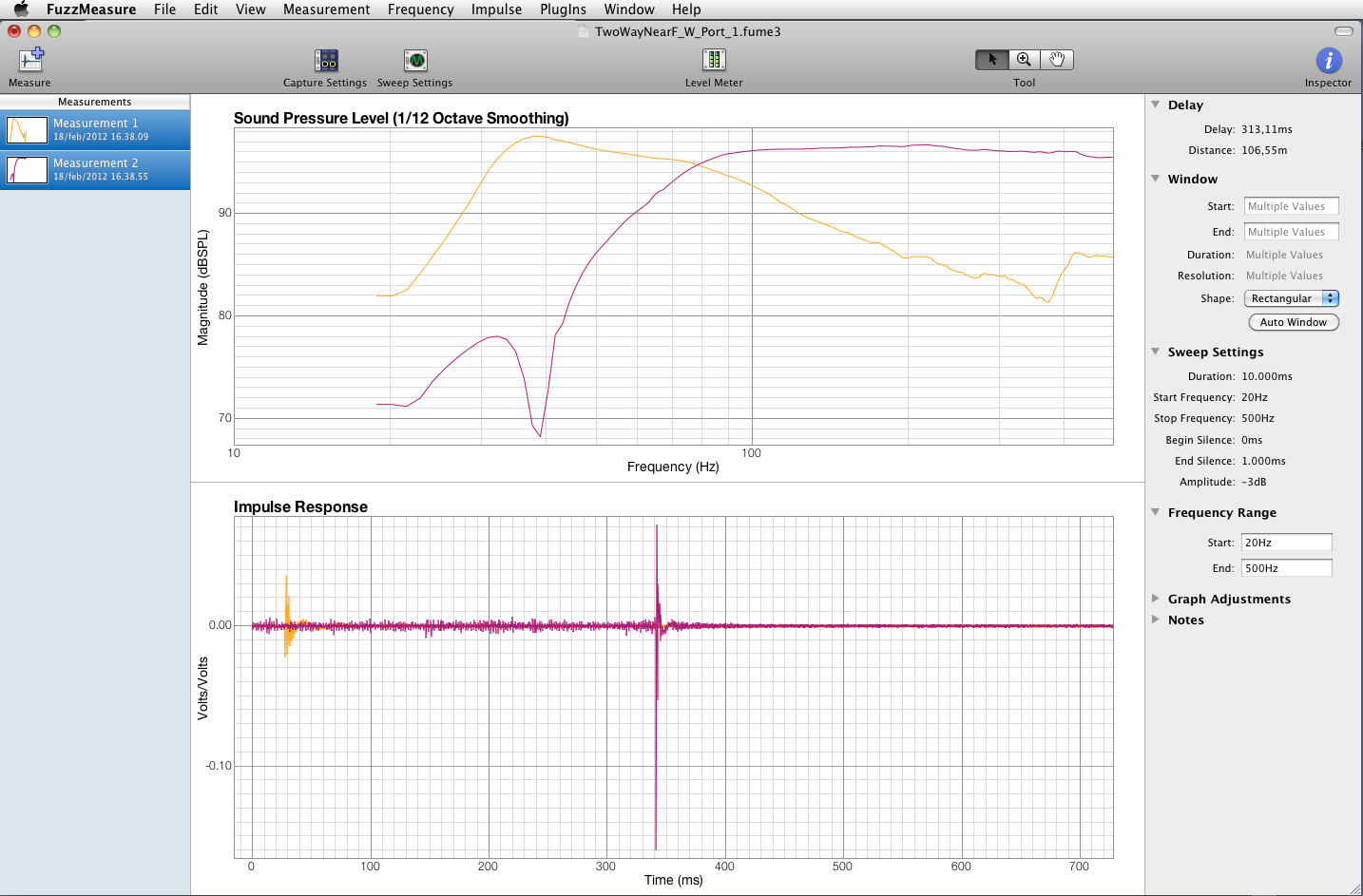

In Fig.1 la schermata completa di FuzzMeasure, che mostra entrambe le

misure: Misura 1 in giallo la risposta del condotto, Misura 2 in viola

la risposta del woofer.

Fig.1: risposta in frequenza e all'impulso della cassa reflex

Le misure non sono mediate sulle superficie emittenti, in quanto non mi interessava eseguire la somma.

Nella parte superiore la risposta in frequenza, misurata, nella parte inferiore la risposta all'impulso, calcolata.

FuzzMeasure è in grado di calcolare, fra le varie risposte, sia la risposta all'impulso sia la risposta al gradino.

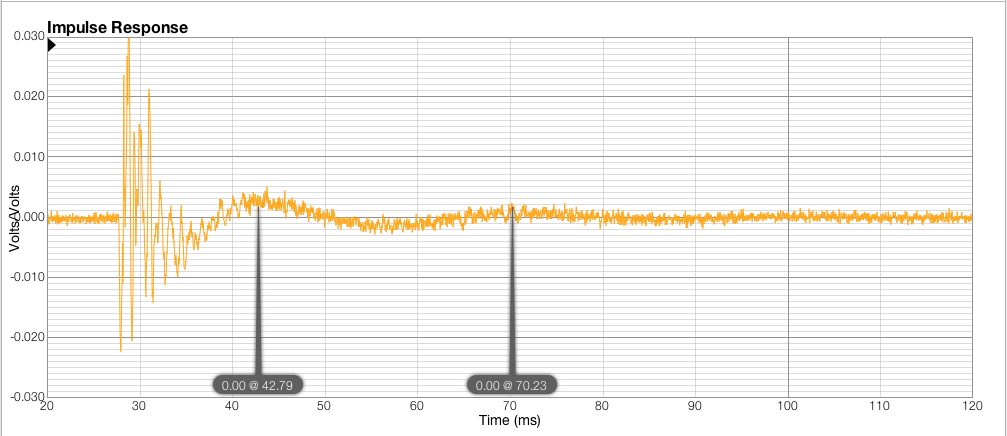

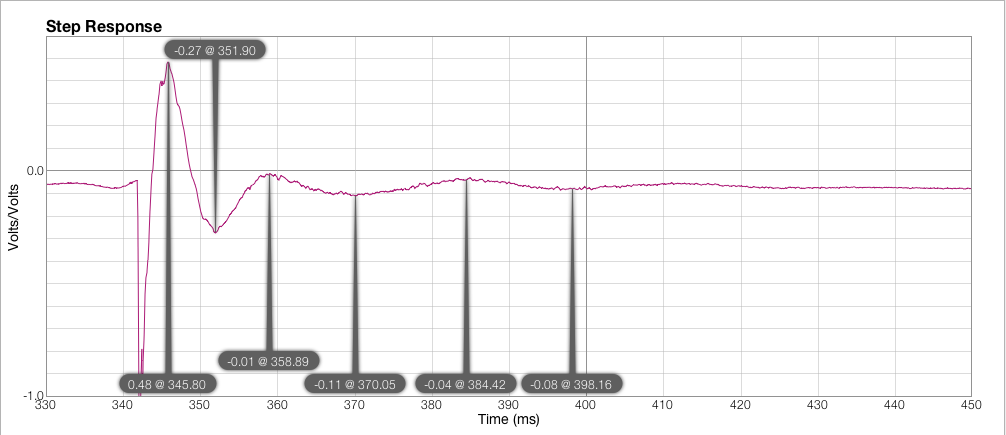

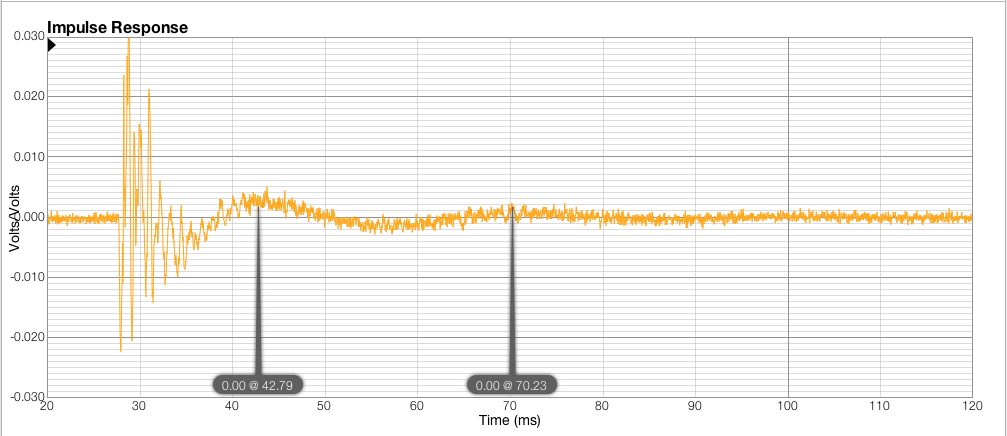

Fig. 2: risposta all'impulso del condotto reflex

In

Fig.2 vediamo la risposta all'impulso del condotto: è chiara, ma

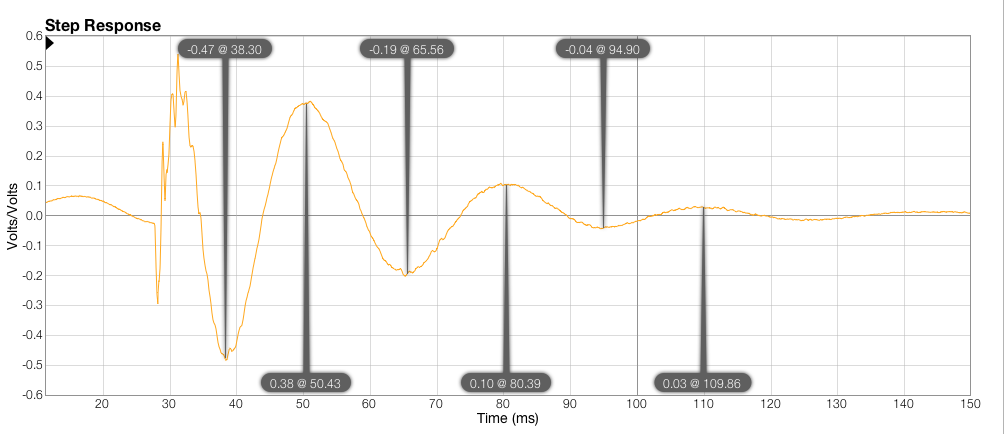

la risposta al gradino, in Fig.3, è analizzabile con migliore

dettaglio, quindi userò le risposte al gradino per proseguire

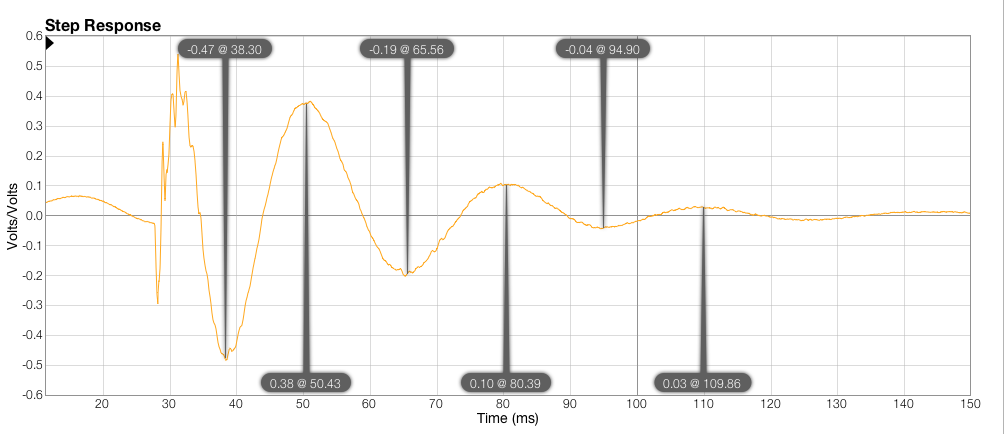

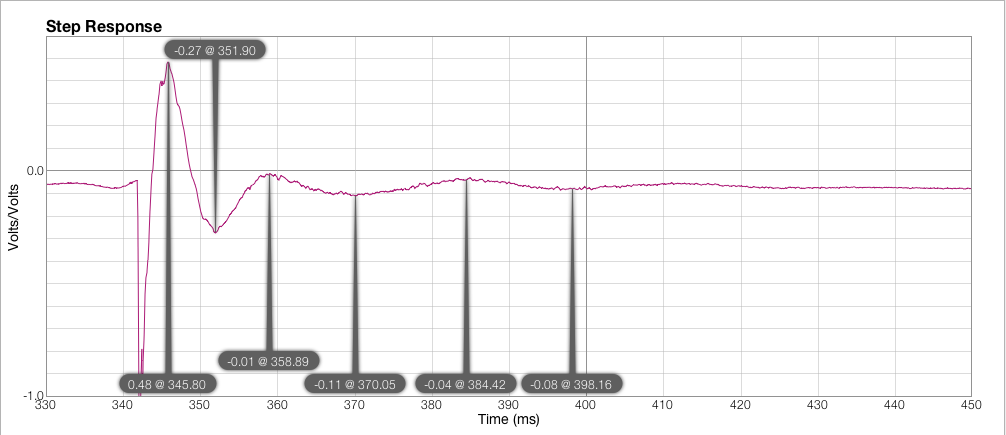

l'analisi: in Fig.3 quella del condotto e in Fig.4 quella del Woofer.

Fig.3: risposta al gradino del condotto reflex

Fig.4: risposta al gradino del woofer

I

tempi iniziali del gradino sembrano “strani” in quanto

FuzzMeasure è un software nato per misure acustiche in ambiente,

quindi non calcola correttamente per distanze temporali fra il segnale

originale (generato da FuzzMeasure) e segnale rilevato che

corrispondono a distanze troppo piccole fra microfono e sorgente.

Ho verificato che per una distanza superiore a circa 25 cm il calcolo

del ritardo iniziale è corretto, in ogni caso, a parte il

ritardo iniziale, l'evoluzione successiva è corretta.

La prima cosa che appare evidente è che l'emissione del condotto

è sensibile fino a 100 ms dopo la fine dello stimolo e

l'emissione del woofer è sensibile fino a circa 70 ms dopo la

fine dello stimolo: quest'ultima è coerente con la misura

effettuata con metodo ottico, in "Altoparlanti e Impulsi", Figg.11 e 12.

Nelle risposte ho evidenziato i tempi corrispondenti ai massimi ed ai

minimi: la distanza fra due massimi o due minimi corrisponde ad un

periodo di oscillazione, dal periodo è facile calcolare la

frequenza.

Le frequenze sono il secondo aspetto rilevante di questa analisi.

Il primo periodo completo e stabile della risposta del woofer (Fig.4),

fra 345,8 e 358,89 ms, indica un periodo di 13 ms, corrispondenti a 76

Hz; il secondo periodo fra 351,9 e 370,05 indica un periodo di 18 ms

che corrispondono a 55 Hz, i periodi successivi si stabilizzano attorno

ai 39 Hz.

39 Hz è la frequenza che corrisponde al minimo della risposta

del woofer, in Fig.1, e corrisponde all'accordo del reflex, 76 Hz

è circa la frequenza corrispondente al secondo picco di

impedenza del sistema, la cosiddetta FH.

Quindi alla cessazione dello stimolo il woofer emette suono per 70 ms

con una frequenza che parte dal secondo picco di risonanza per

assestarsi sull'accordo del reflex.

Il condotto, in Fig.3, parte con un periodo a 37 Hz (27 ms fra i due

minimi a 38,3 3 65,56 ms) per assestarsi attorno ai 34 Hz, per 100 ms.

L'aspetto veramente rilevante della questione non è costituito

dai 100 ms, che tutto sommato sono un tempo breve rispetto a qualsiasi

segnale musicale vero, ma il fatto che uno stimolo qualsiasi comporta

l'emissione di suono a frequenza diversa da quella del suono originale.

Il fenomeno appare tanto più rilevante quanto più elevato è il livello.

La cassa sotto esame ha un accordo QB3N4, che è un accordo

reflex abbastanza smorzato; non ho effettuato misure su un B4, ma

avendo buttato nella spazzatura un box progettato con accordo B4 dopo

due ore di prove, per sostituirlo con un QB3N4, non ho molti dubbi sul

risultato.

Credevate che il vostro bassista stesse provando il suo nuovo fretless? Sbagliato, sta provando la sua nuova cassa.

Analisi spettrale

Ho quindi analizzato lo spettro emesso dal woofer e dal condotto a tre

frequenze, 32, 39 (accordo) e 100 Hz, a basso livello, il livello

tipico delle misure sugli altoparlanti, e a livello più elevato.

Il livello “basso” corrisponde a pochi milliwatt, quelli

cui si misurano in genere i parametri di Thiele e Small, che sono

appunto parametri per piccoli segnali.

Il livello più elevato corrisponde a circa 3 W, che per un

diffusore progettato per ascolto a livello umano in ambiente di medie

dimensioni, è un livello già “sostenuto”.

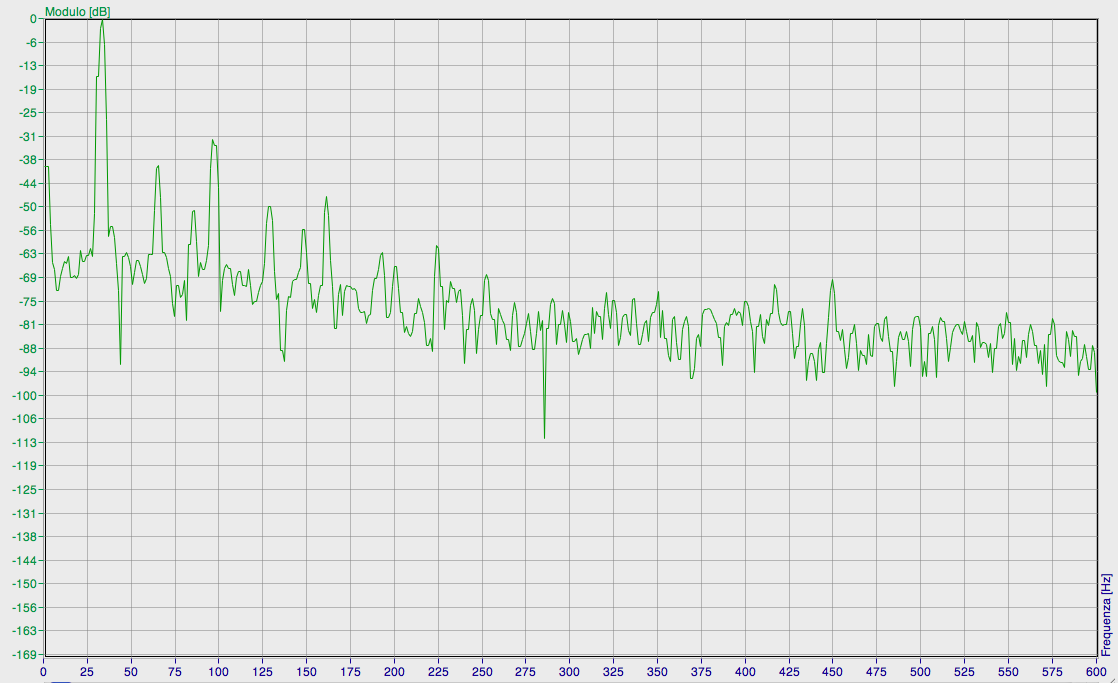

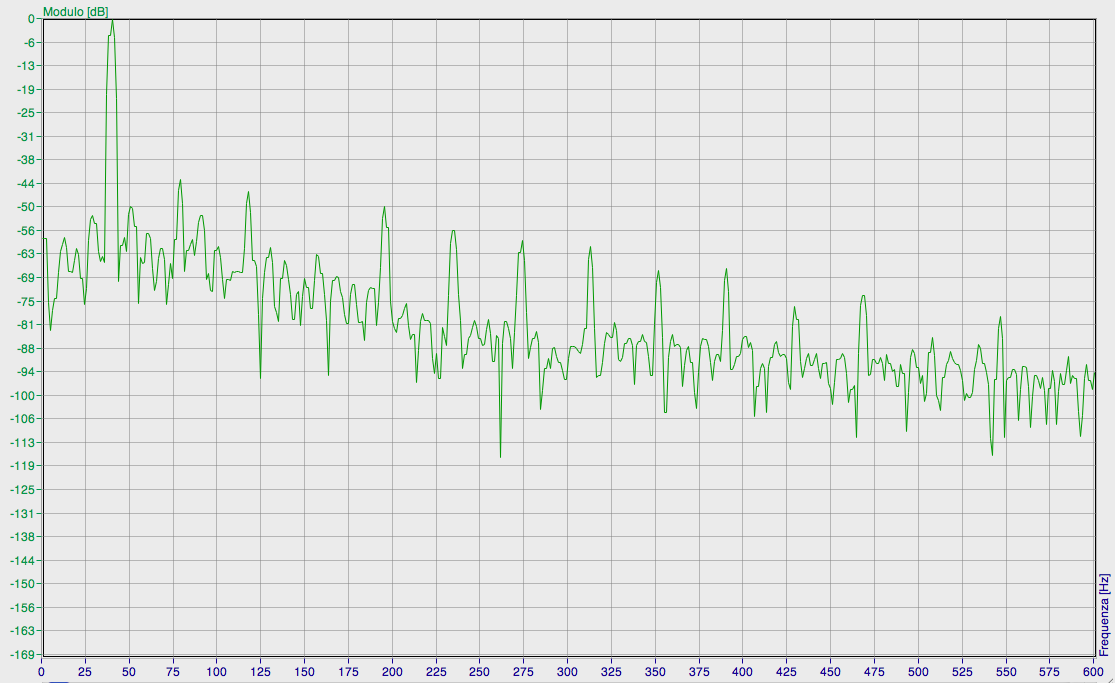

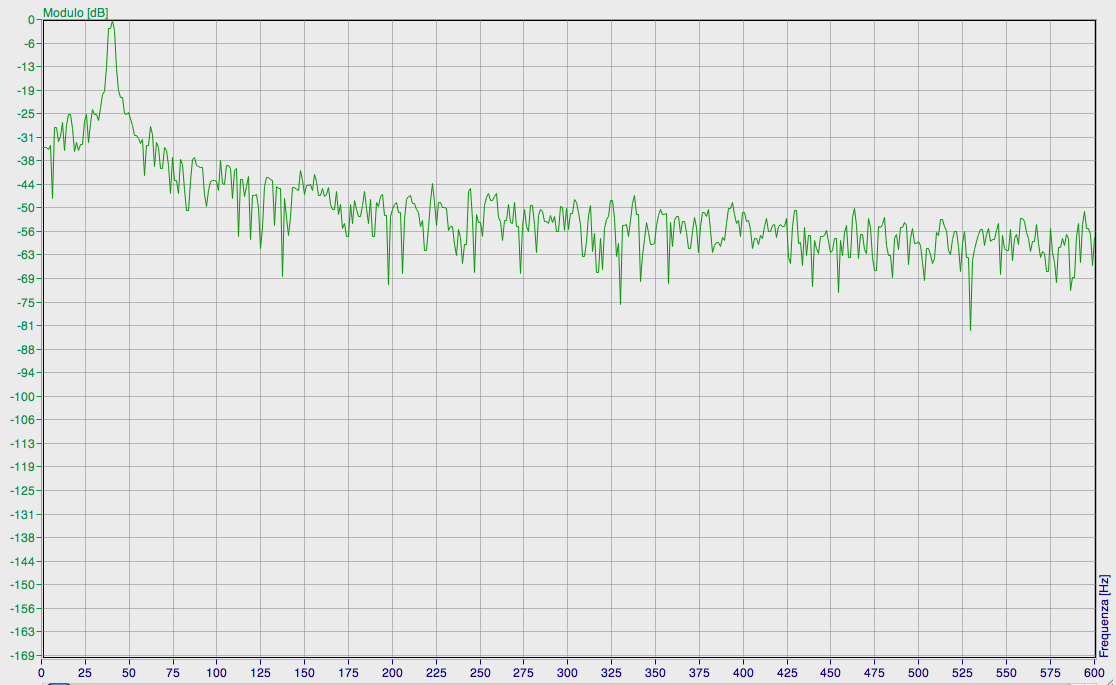

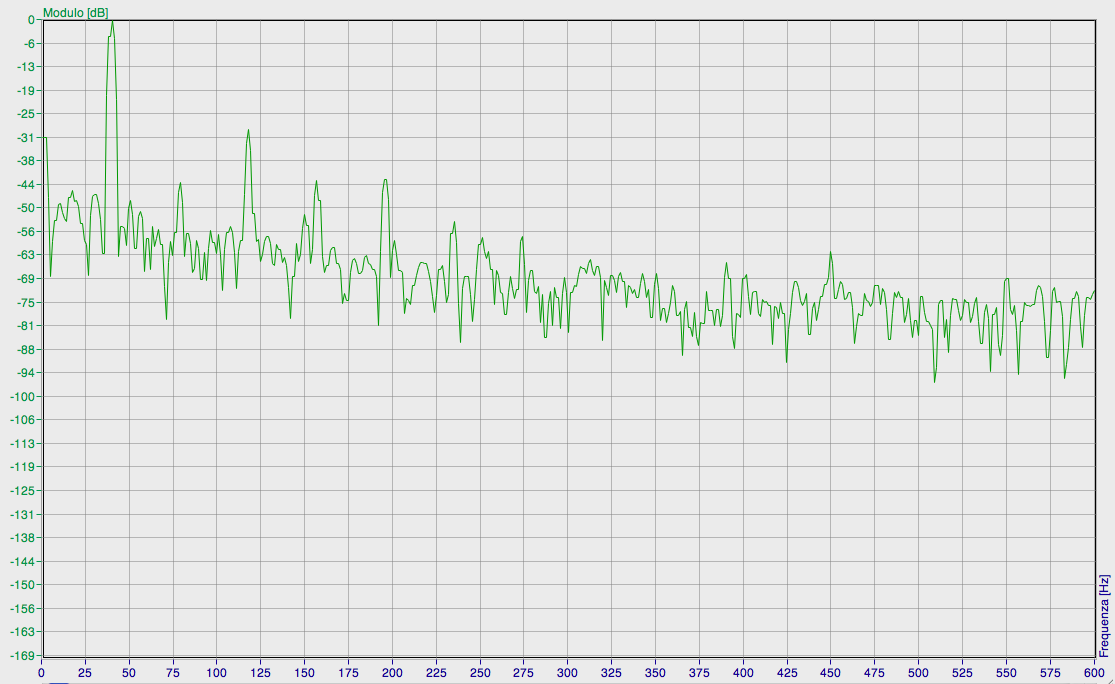

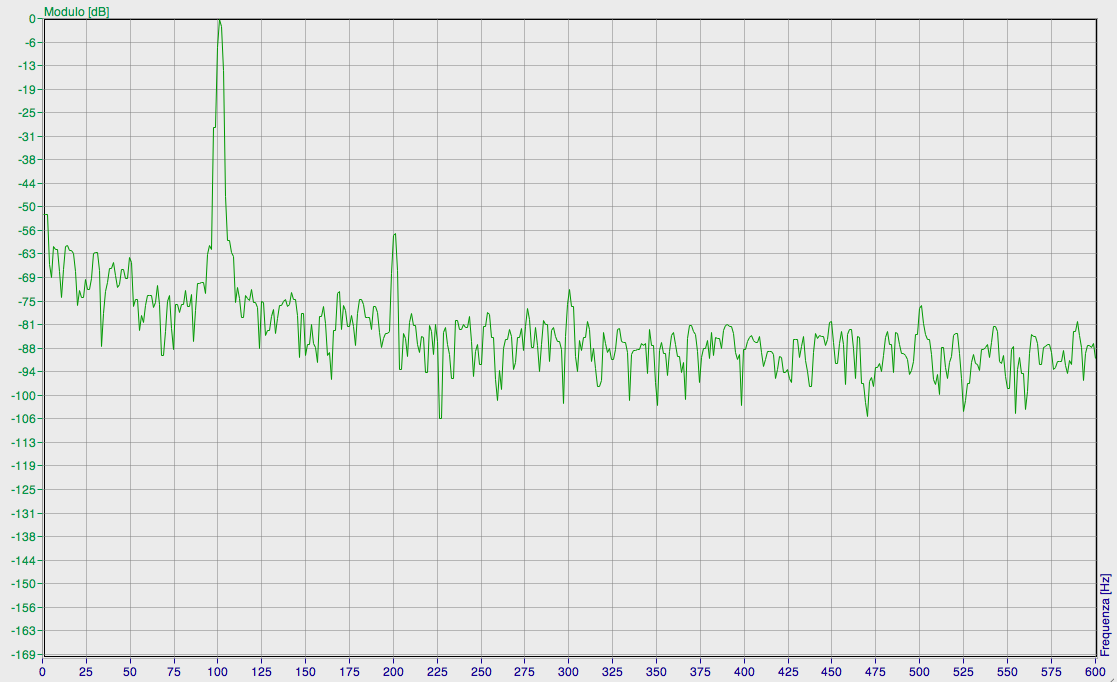

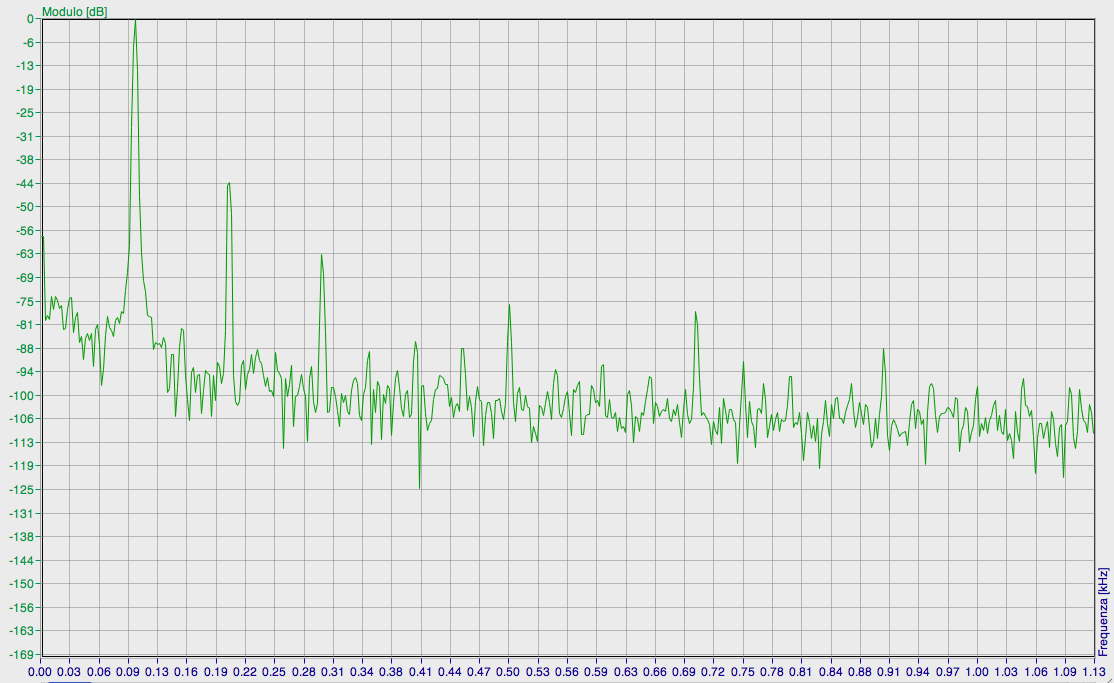

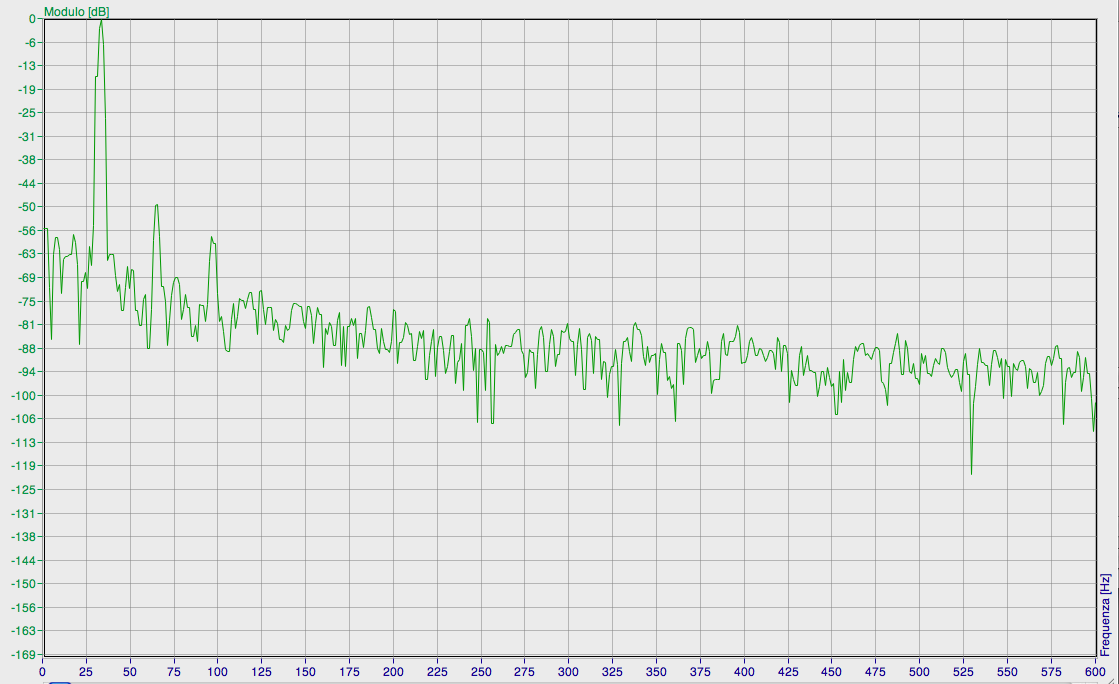

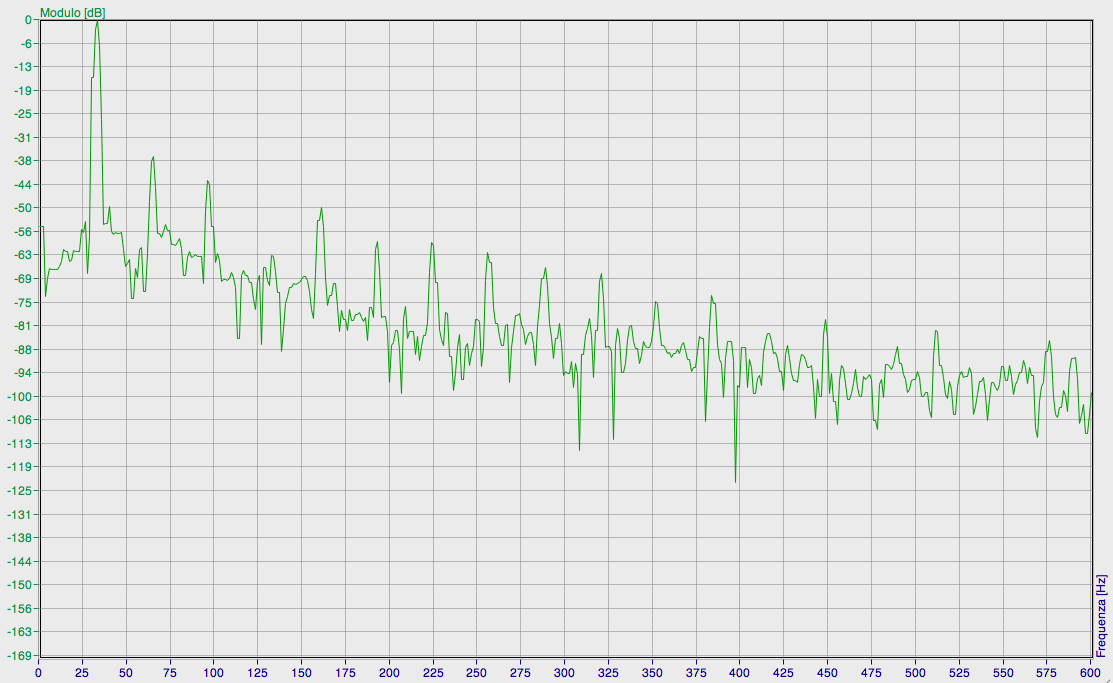

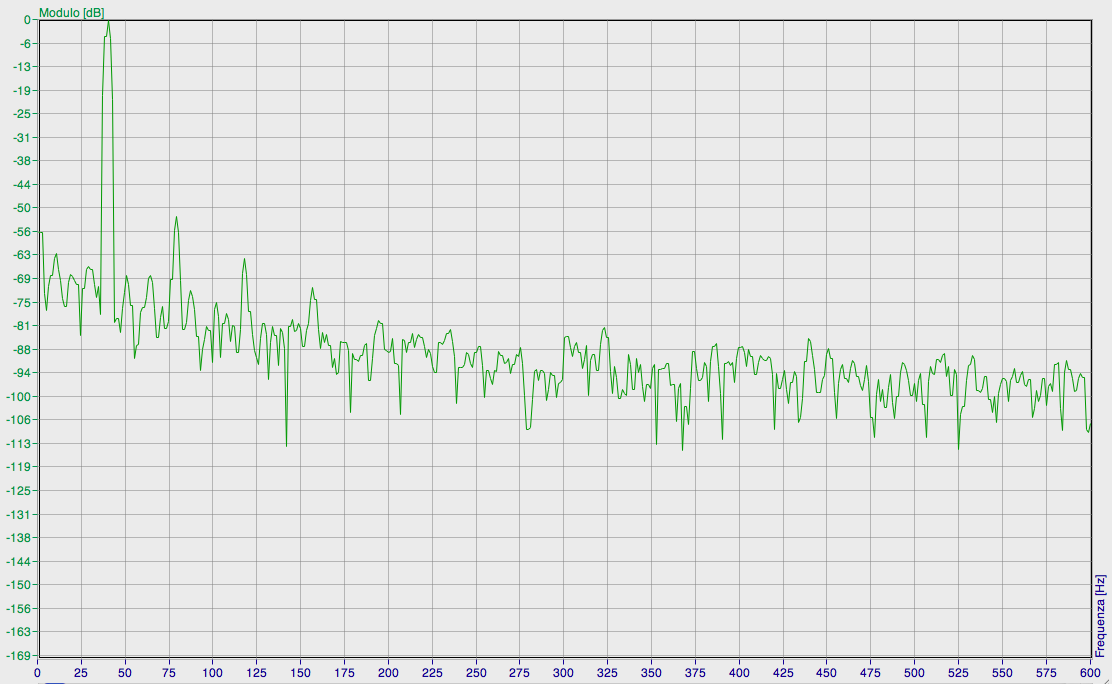

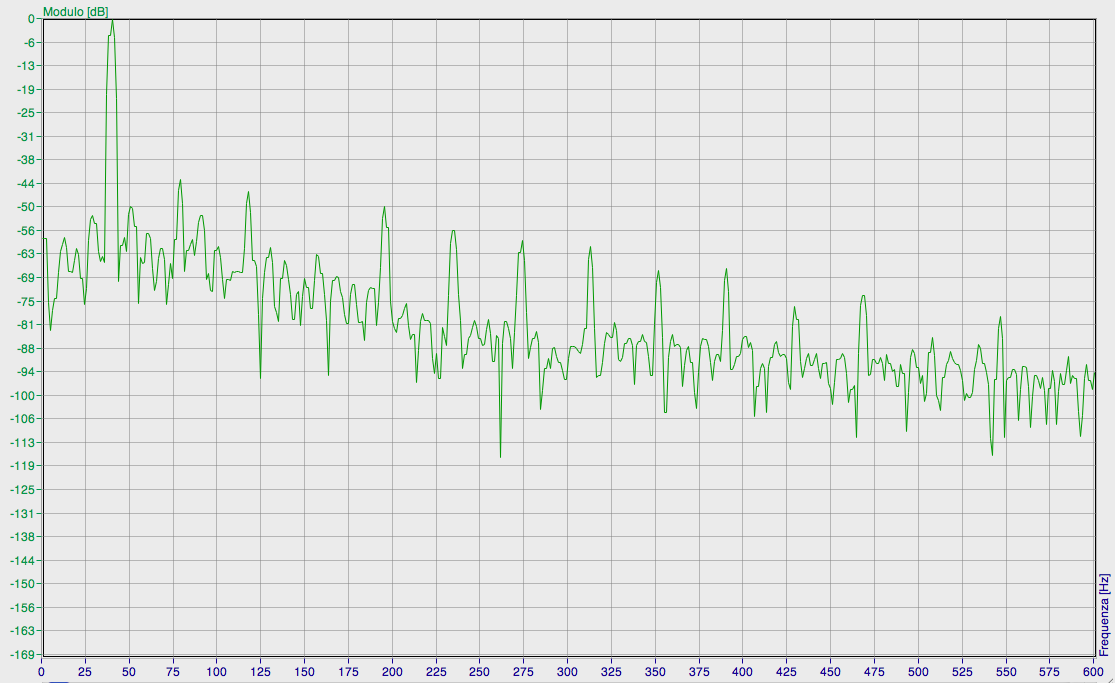

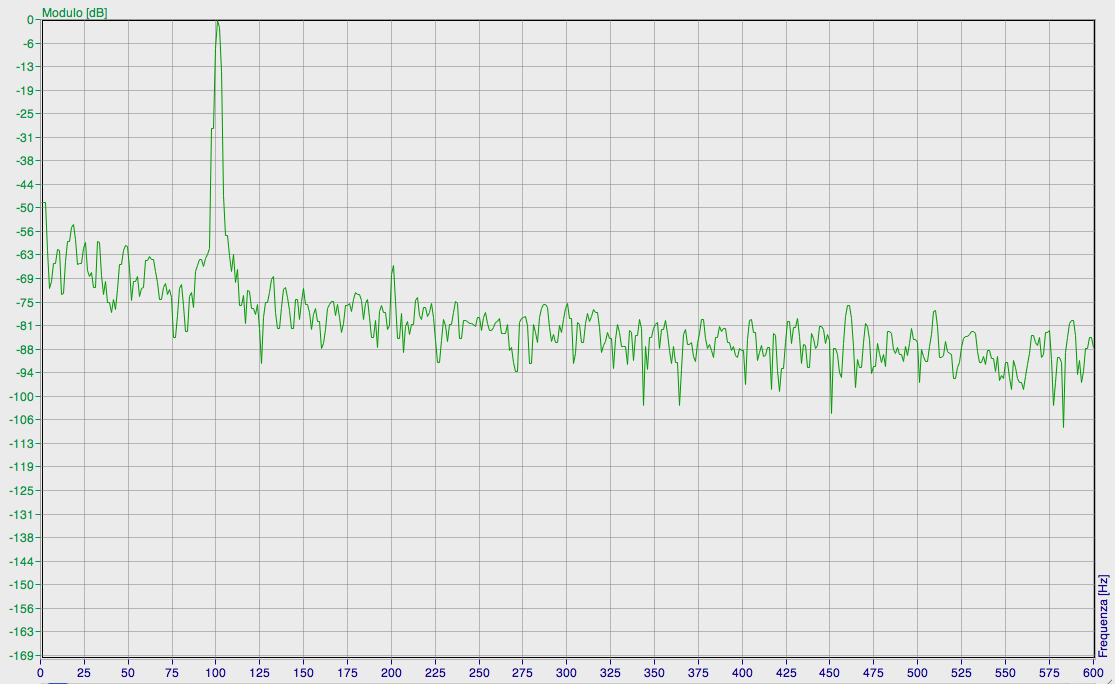

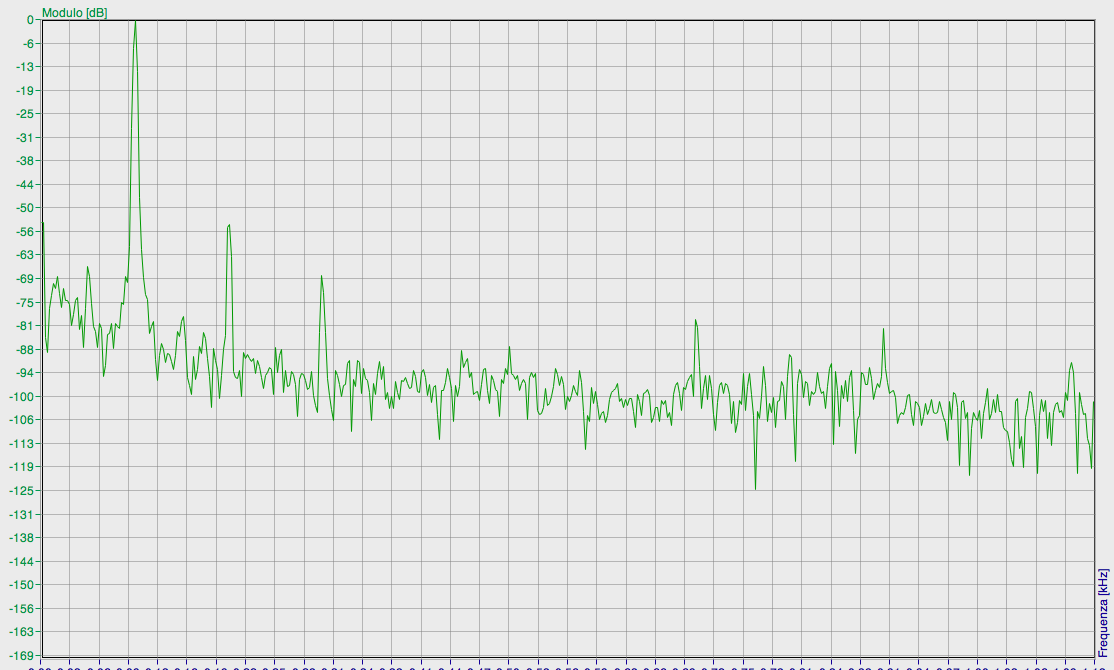

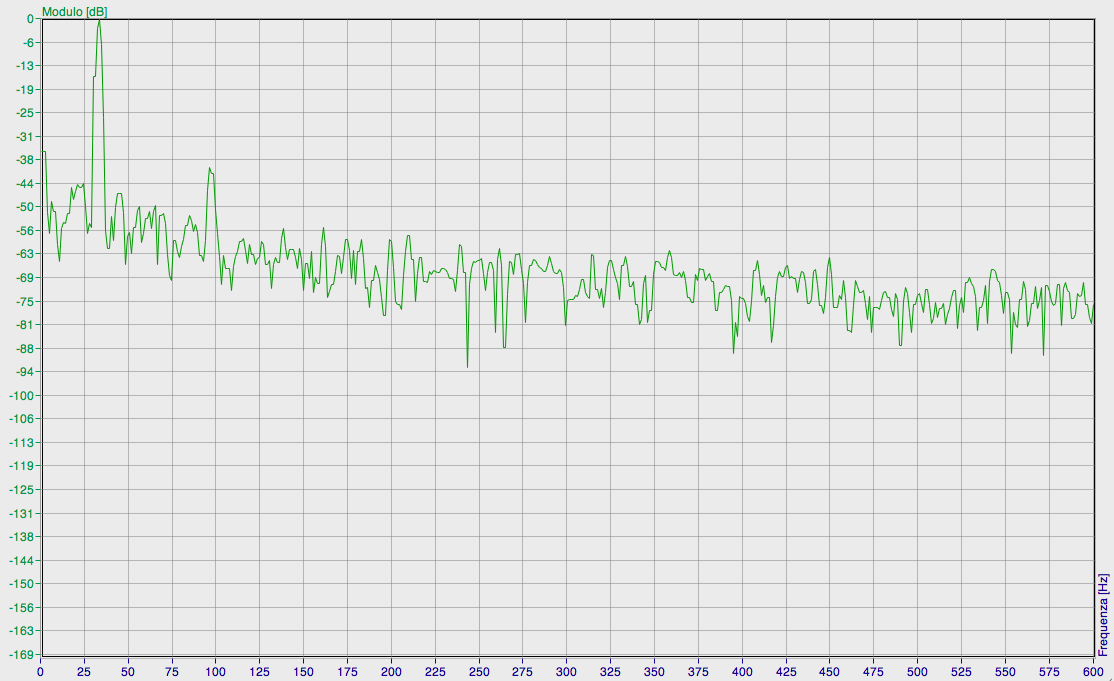

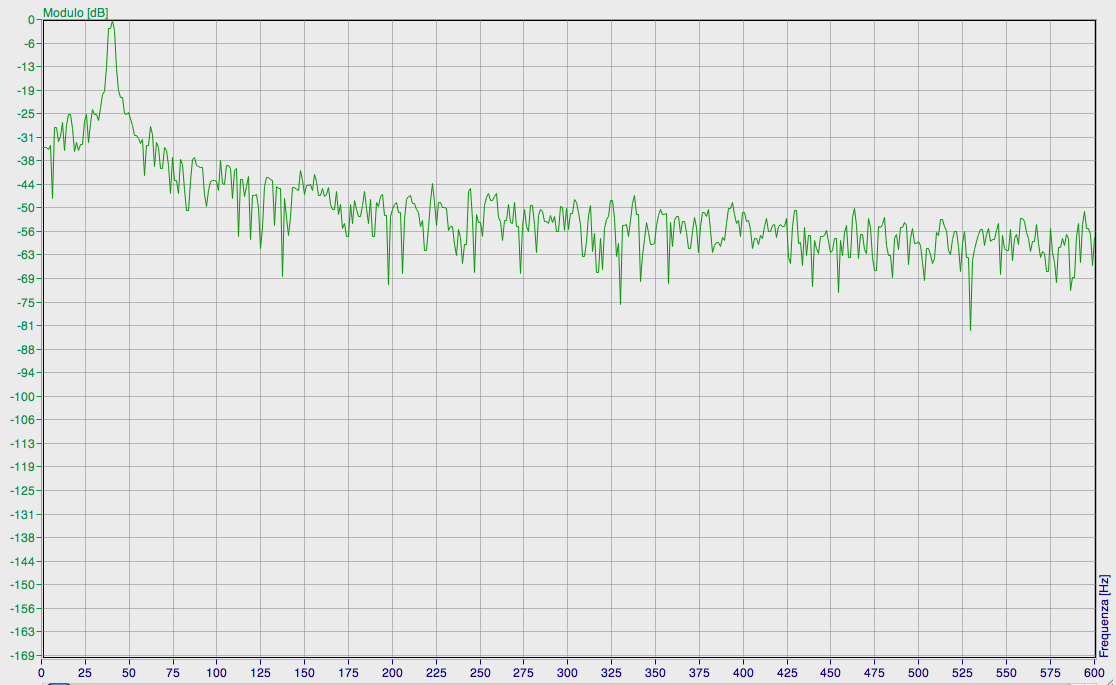

Un commento sull'interpretazione dei grafici di spettro: i grafici

presentano il livello rilevato alle varie frequenze rispetto alla

fondamentale, che è automaticamente portata a 0 dB.

Nei grafici quindi oltre alla fondamentale e ai picchi corrispondenti

ai prodotti di distorsione si vede un “fondo” costituito

dal rumore, dato che la misura è acustica.

Quindi un fondo elevato significa in realtà che il livello della fondamentale è basso.

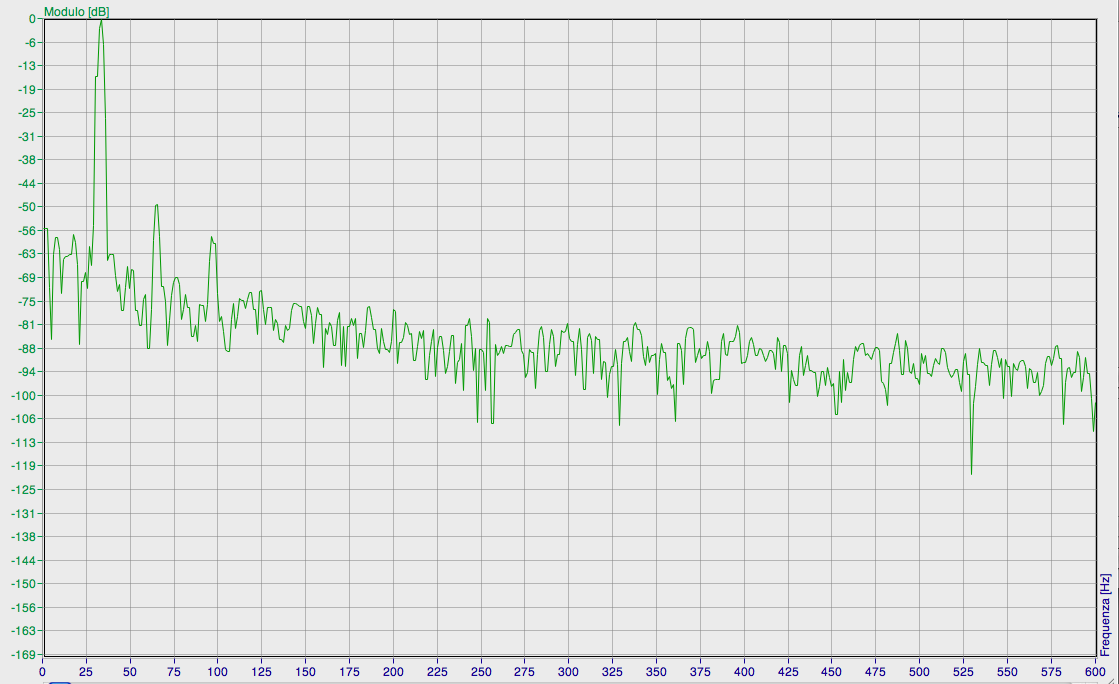

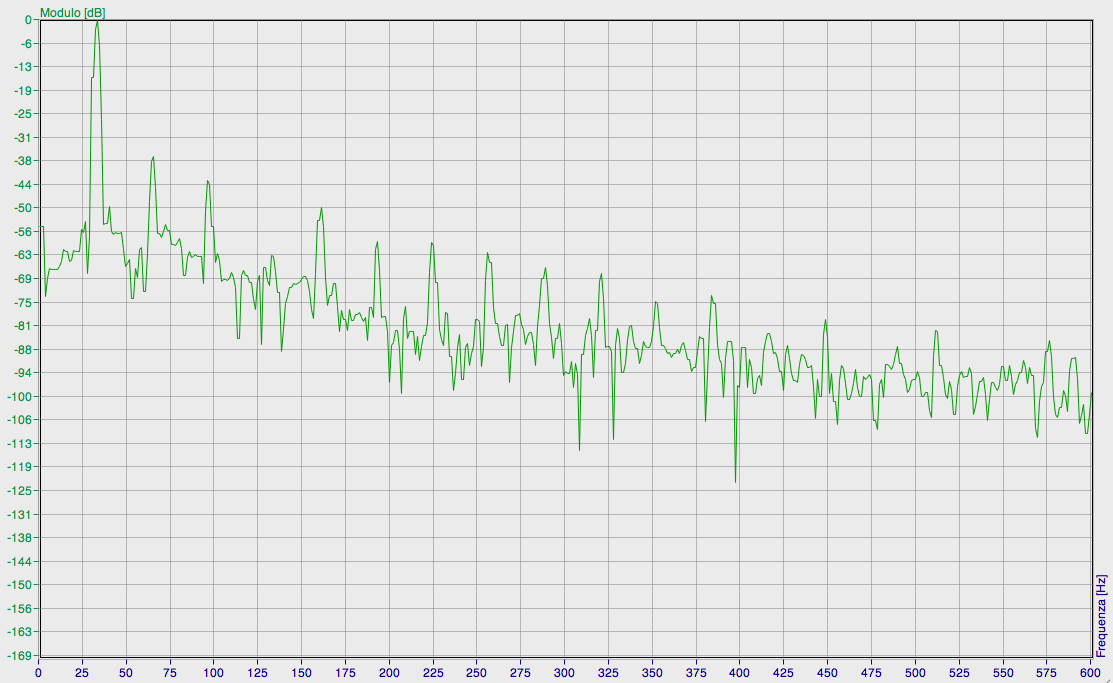

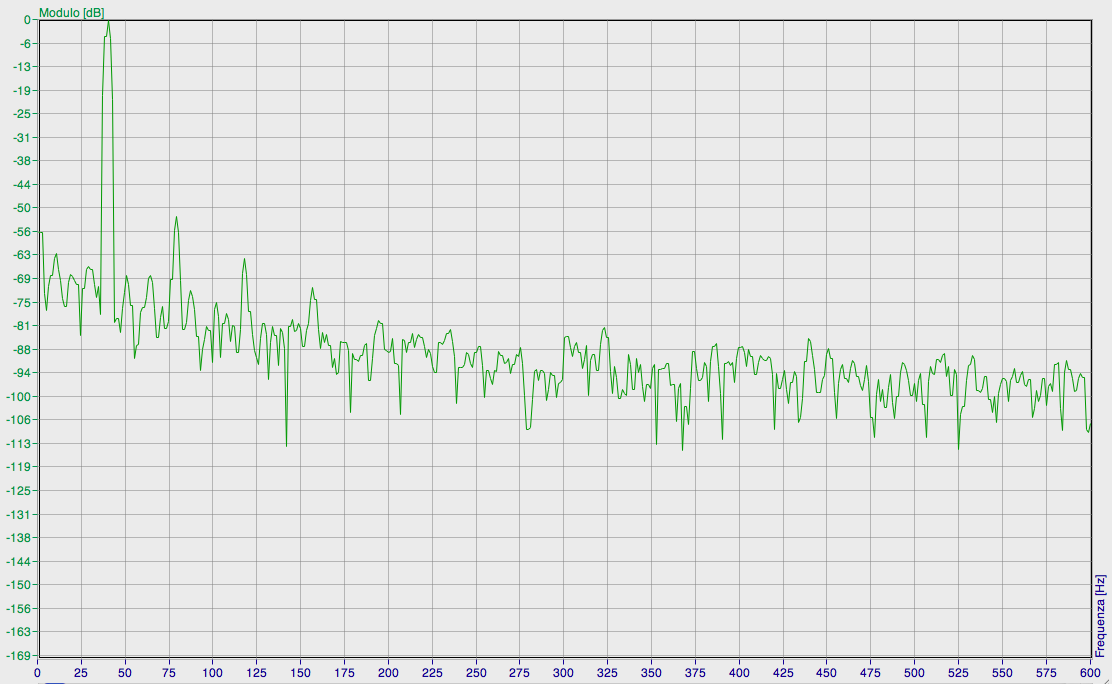

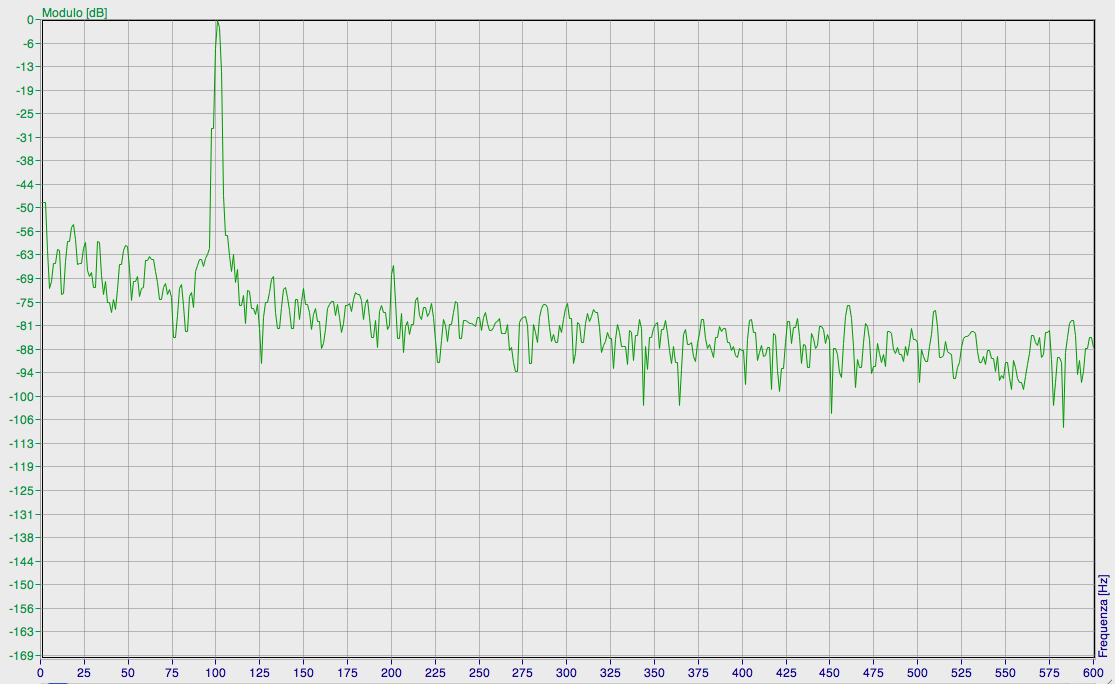

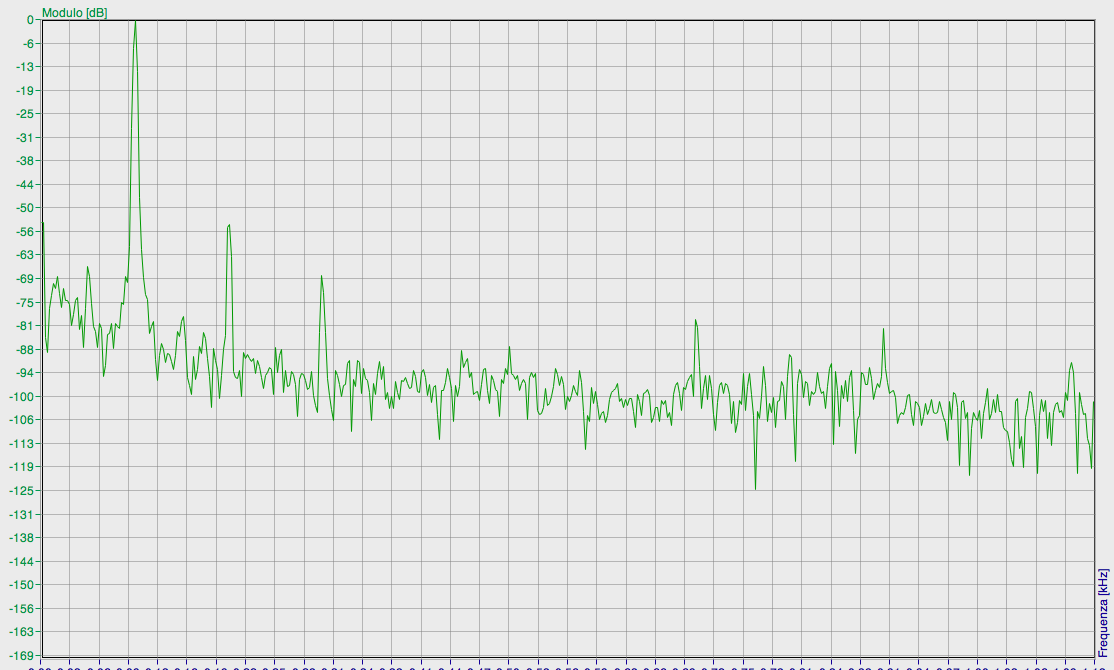

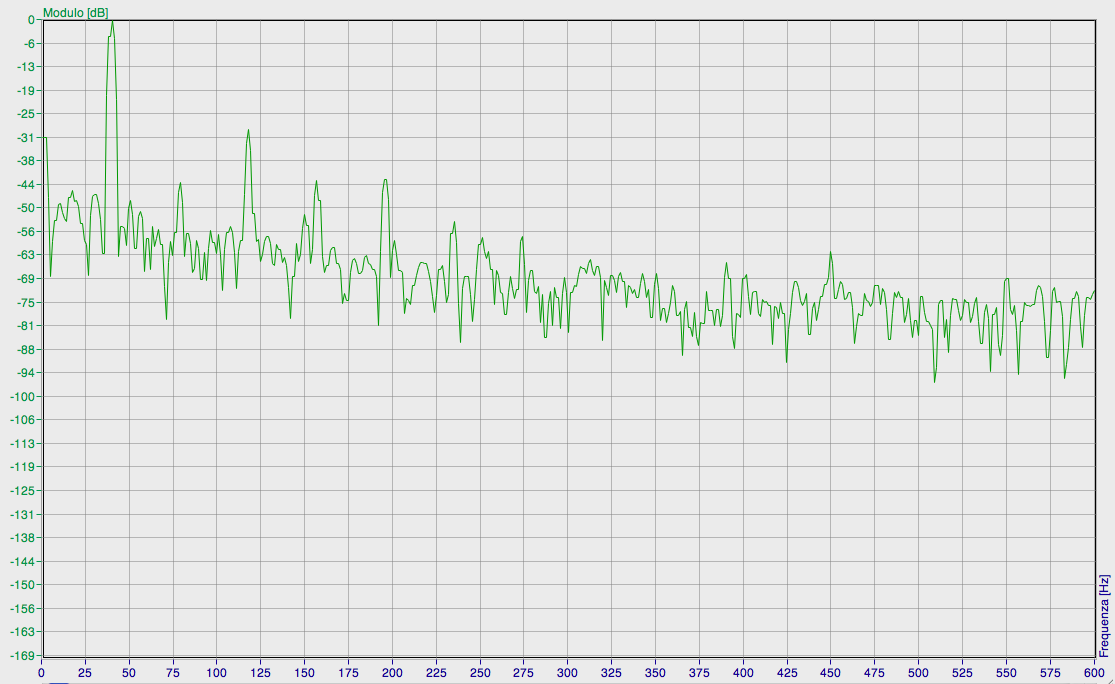

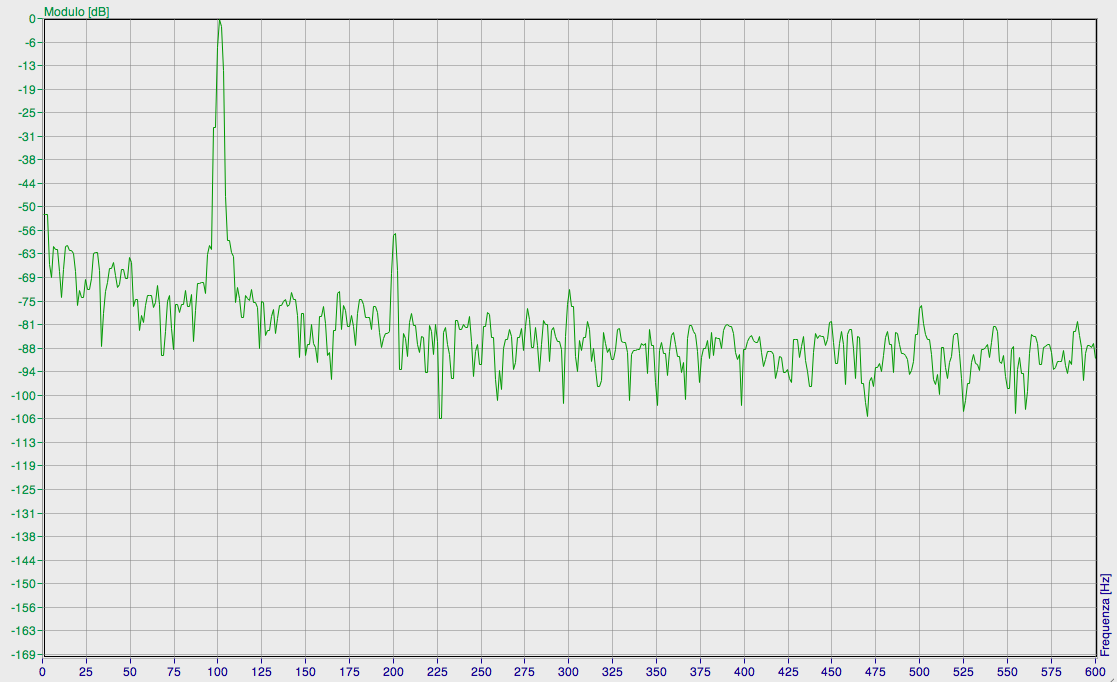

Nelle Figure da 5 a 10 le risposte del condotto a 32 Hz, livello basso e alto, quindi a 39 Hz e a 100 Hz.

Fig.5: condotto a 32 Hz, basso livello

Fig.6: condotto a 32 Hz, livello elevato

Fig.7: condotto a 39 Hz, basso livello

Fig.8: condotto a 39 Hz, livello elevato

Fig.9: condotto a 100 Hz, basso livello

Fig.10: condotto a 100 Hz, livello elevato

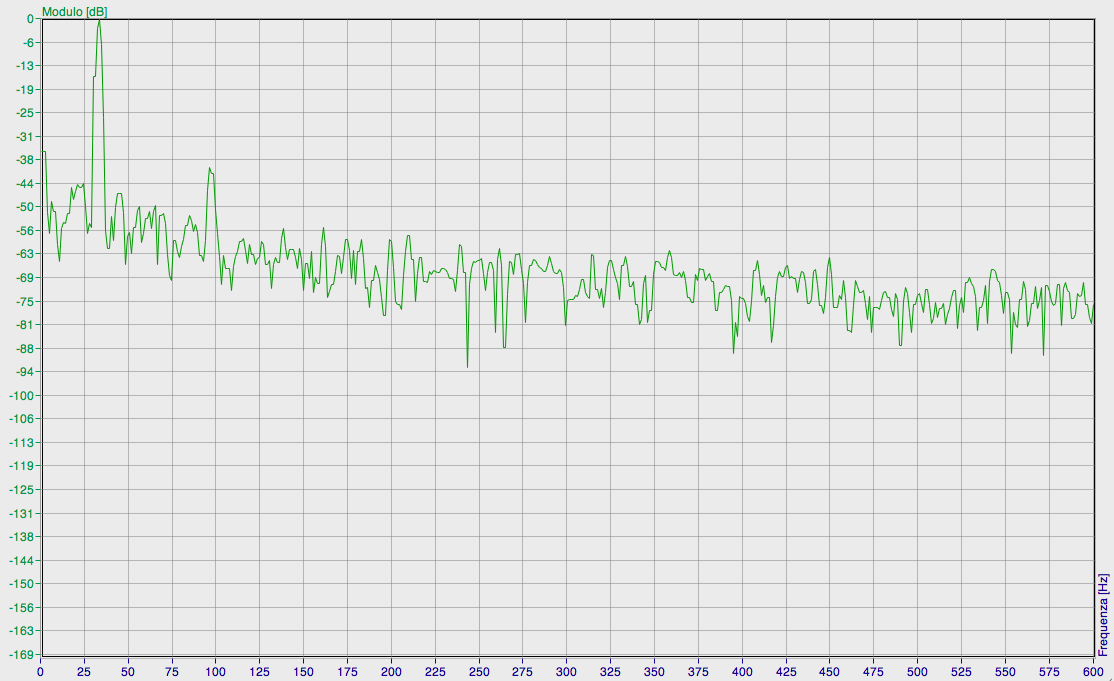

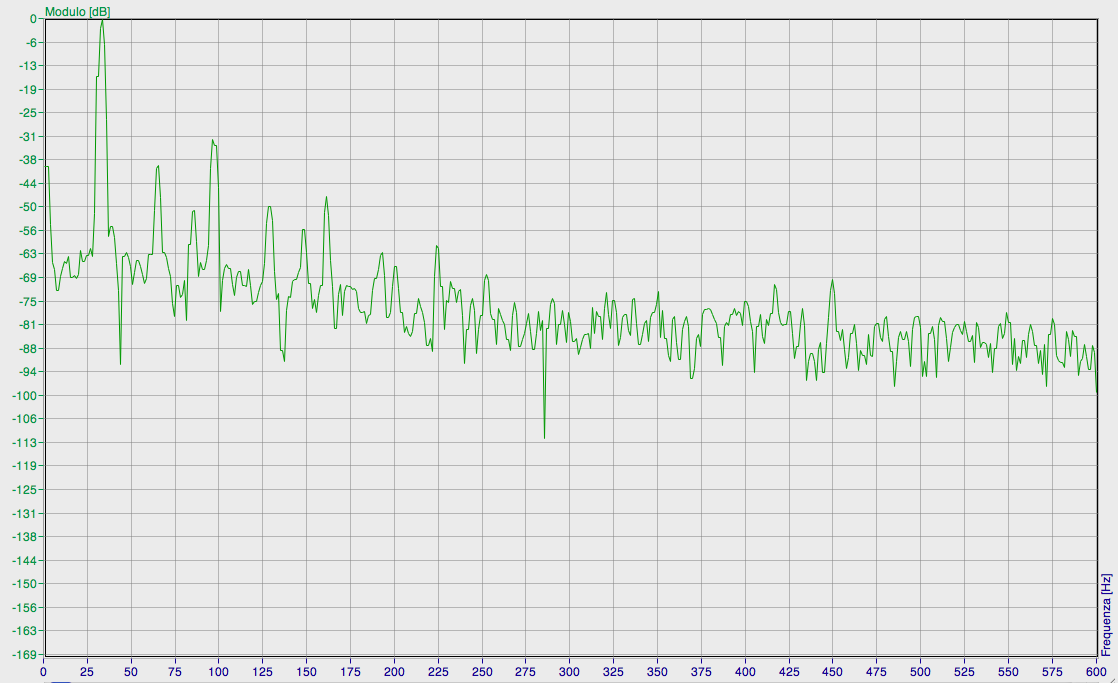

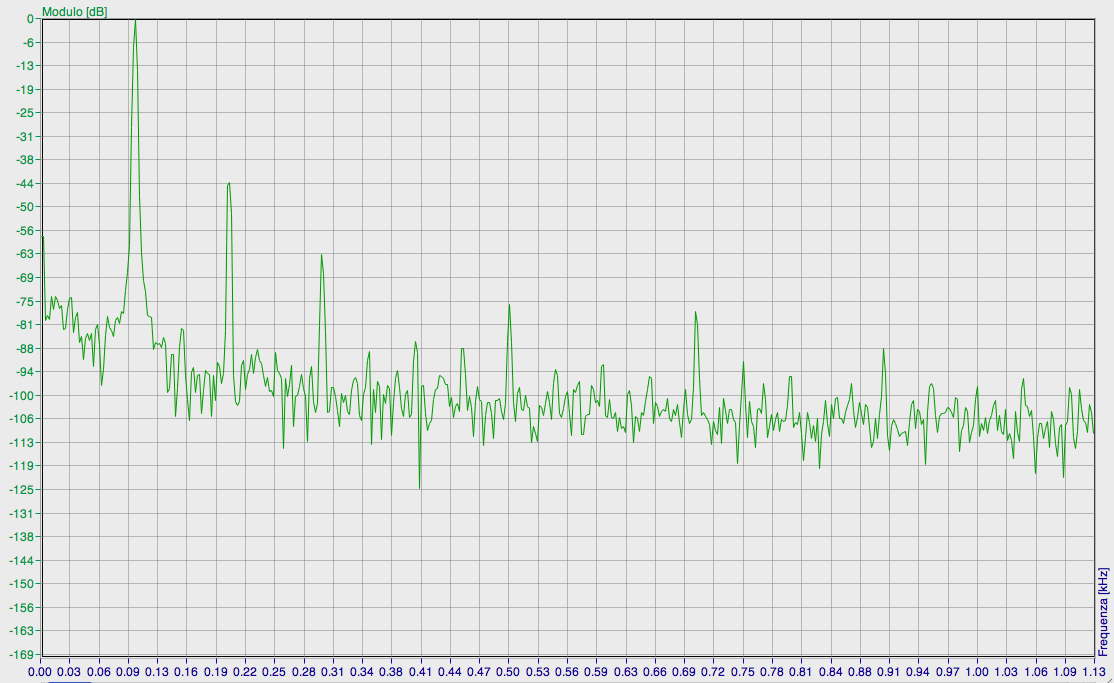

Nelle Figure da 11 a 16 le risposte del woofer a 32 Hz, livello basso e alto, quindi a 39 Hz e a 100 Hz.

Fig.11: woofer a 32 Hz, basso livello

Fig.12: woofer a 32 Hz, livello elevato

Fig.13: woofer a 39 Hz, basso livello

Fig.14: woofer a 39 Hz, livello elevato

Fig.15: woofer a 100 Hz, basso livello

Fig.16: woofer a 100 Hz, livello elevato

Dalle

figure 7 e 13 (misure a basso livello) appare evidente una cosa

già nota, ad ulteriore conferma di quanto appare dalla Fig.1: in

un reflex alla frequenza di accordo l'emissione avviene essenzialmente

dal condotto in quanto la risonanza presenta una impedenza acustica

elevata verso il woofer, la cui escursione tende a zero a quella

frequenza.

In Fig.7, risposta del condotto alla frequenza di accordo, si vede che

il fondo di rumore è molto basso rispetto alla fondamentale e

c'è qualche residuo di distorsione, comunque basso.

In Fig.13, risposta del woofer alla frequenza di accordo, si vede che

il fondo è molto alto rispetto alla fondamentale, significa in

realtà che l'emissione del woofer è molto bassa.

In Fig.14, risposta del woofer alla frequenza di accordo a

livello elevato, si vede che l'emissione, per quanto aumentata,

è comunque ridotta e con distorsione non alta, mentre in

Fig.8, risposta del condotto alla frequenza di accordo a livello

elevato, appare il vero punto debole di un reflex: ad alto

livello la distorsione prodotta dal condotto cresce più che

proporzionalmente al livello, e i prodotti di distorsione sono di

ordine elevato.

La turbolenza si fa sentire e cresce esponenzialmente con il livello sonoro.

Questo

effetto potrebbe essere ridotto aumentando la sezione del condotto, ma

ciò comporterebbe aumentare anche la lunghezza in misura

notevole, e ciò potrebbe essere non compatibile con le

dimensioni fisiche della cassa.

Il condotto potrebbe avere le estremità, verso l'interno e verso

l'esterno della cassa, rastremate con un profilo esponenziale,

complicando in misura molto sostanziosa la costruzione del condotto

stesso.

La turbolenza rimane comunque il problema dei sistemi a condotto, e non è possibile eliminarla del tutto.

Le altre Figure mostrano un andamento tutto sommato regolare sia come

livello che come distorsione, che ovviamente aumenta con il livello ma

non così in misura sensibile come alla frequenza di accordo.

Considerazioni finali

Ovviamente le casse reflex continueranno ad essere prodotte, per tutta una serie di validi motivi.

Innanzitutto l'estensione verso il basso della risposta non è ottenibile con altri sistemi con efficacia pari.

L'estensione verso il basso aumenta comunque l'efficienza globale del

sistema (non la sensibilità globale, ovviamente, che è

determinata essenzialmente dall'altoparlante utilizzato, almeno per i

sistemi a radiazione diretta).

La

diminuzione dell'escursione del woofer nell'intorno della frequenza di

accordo consente una migliore tenuta in potenza nei sistemi dedicati

alla diffusione a basse frequenze ed alte potenze.

Nel programma musicale che non sia hard rock, metal, disco o generi

simili il contenuto a frequenze bassissime non è elevato, ed in

quei generi, con le tecniche di registrazione e soprattutto mixaggio e

mastering attuali la distorsione è il minore dei problemi.

La musica per organo è un caso a parte, in quanto i 16 Hz del

pedale sono difficilmente riproducibili con qualsiasi sistema,

sicuramente non con una cassa chiusa, comunque in un normale o anche

ampio ambiente domestico sono poco percepibili, e comunque nella

riproduzione della musica d'organo la risposta ai transitori non

è una caratteristica qualificante.

|