|

Sensibilità, Efficienza e Potenza

degli altoparlanti

Poche

annotazioni per ridurre la confusione e interpretare correttamente le

specifiche tecniche fornite dai costruttori.

Spesso si usano

indifferentemente i termini sensibilità ed efficienza, e spesso si

utilizzano gli altoparlanti in modo improprio, avendo interpretato le

specifiche tecniche in modo non coerente con i protocolli in base ai

quali le specifiche tecniche sono definite.

Mentre ciò può essere

poco rilevante nel caso di diffusori HiFi, che difficilmente vengono

sollecitati, durante l'uso normale, cioè domestico, ai limiti delle

loro potenzialità, nel caso di utilizzo professionale o musicale la

corretta interpretazione dei parametri tecnici può evitare cattive

sorprese.

Sensibilità

Quando si parla di trasduttori elettroacustici si definisce "sensibilità" la relazione fra il

livello del segnale acustico generato oppure rilevato ed il segnale

elettrico fornito oppure restituito: nel caso di microfoni la sensibilità indica il livello del

segnale elettrico restituito a fronte della pressione acustica

rilevata, nel caso di altoparlanti la sensibilità

indica la pressione acustica restituita a fronte del livello del

segnale elettrico fornito.

Nel caso specifico degli Altoparlanti

la sensibilità si esprime in dB SPL.

SPL

significa Sound Pressure Level, cioè livello di pressione sonora,

misurata rispetto al livello di pressione sonora minima udibile:

ovviamente è una definizione basata su standard, la pressione “minima

udibile” è un livello stabilito una volta per tutte su base statistica.

Dato che l'orecchio ha una risposta non lineare alla pressione

acustica, ed al di sopra di un certo livello la risposta è

approssimativamente logaritmica, la sensibilità è misurata in dB (decibel, cioè decimi di Bell),

che è una misura logaritmica.

Il livello minimo udibile è, per quanto detto prima, fissato in modo

convenzionale tale che

0 dB SPL corrisponde ad una pressione di 0,0002 μ bar

oppure circa 20 μ Pa

(bar e Pa = Pascal sono due unità di

misura per la pressione).

Molto approssimativamente si dice che il ronzio di una zanzara a 3

metri in un ambiente silenzioso corrisponde al livello di 0 dB ( è

ovviamente una indicazione molto approssimativa, non supportata né da

misure né da definizione di standard).

Giusto

per fare alcuni esempi, stabilito questo riferimento standard si può

dire che una officina meccanica in funzione produce un livello di 90 dB

SPL, un martello pneumatico ad 1 metro un livello di 100 dB SPL, un

motore a reazione a 3 metri un livello di 140 dB SPL.

La soglia del dolore è ad un livello di

130 dB SPL.

Un

altoparlante è un trasduttore elettroacustico, cioè un dispositivo che

trasforma un segnale elettrico in un suono.

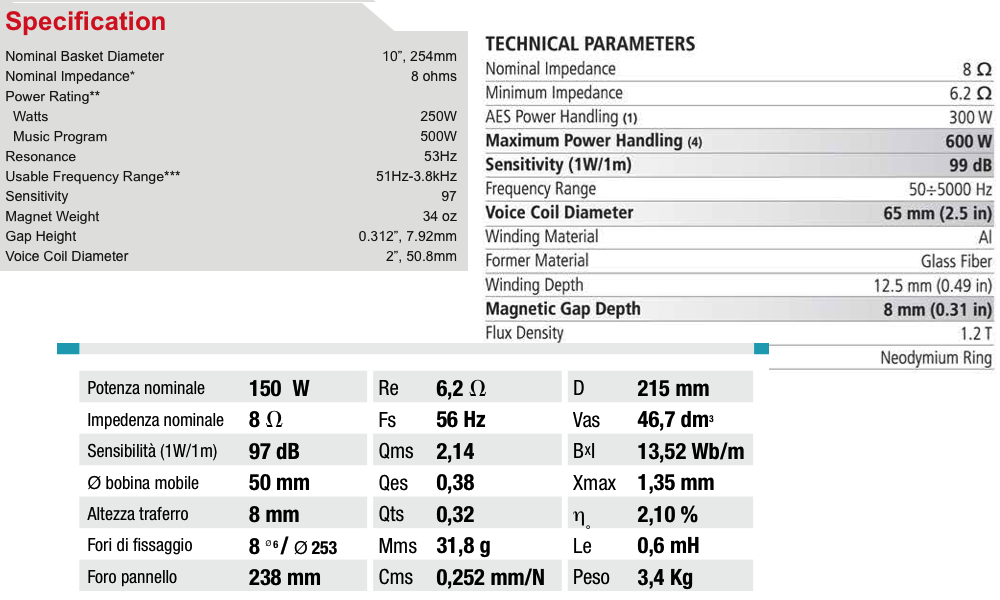

Se

leggiamo le specifiche tecniche di un altoparlante come quelle che

seguono, che sono ricavate dai cataloghi Eminence, Ciare, Faital (le

specifiche di qualsiasi altra casa sono sostanzialmente identiche),

vediamo che la sensibilità viene espressa come un numero che

esprime la pressione acustica in dB emessa in condizioni predefinite;

nelle stesse specifiche tecniche viene sempre esposta anche la curva

che esprime la pressione acustica generata alle varie frequenze.

Se si esprime la sensibilità con un numero, la sensibilità misurata ad

una sola frequenza non è significativa, in quanto a seconda delle

caratteristiche dell'altoparlante e delle condizioni di misura, la

pressione acustica non è costante con la frequenza anche se il livello

del segnale è rigorosamente costante.

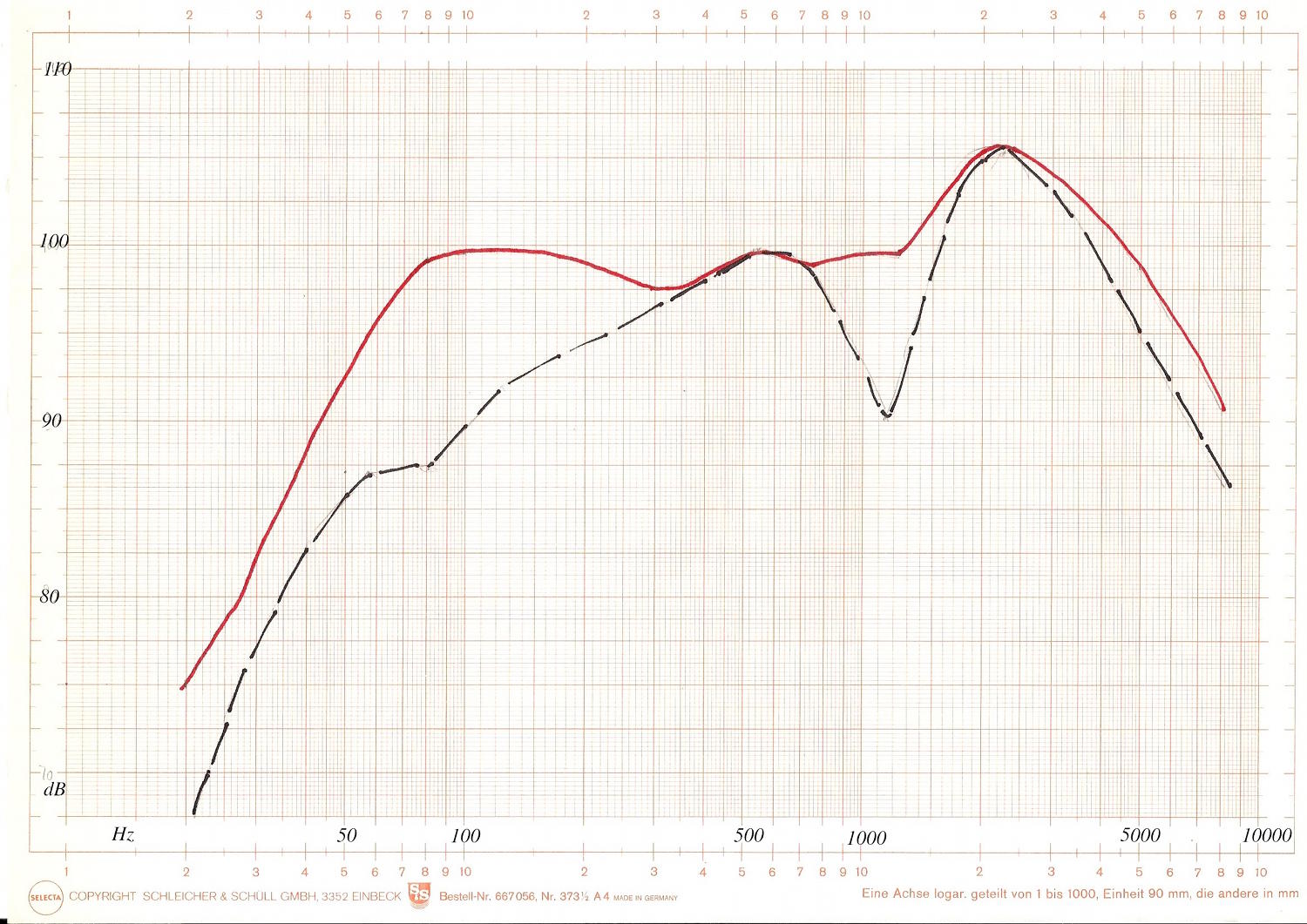

Ciò appare evidente esaminando la curva della sensibilità ad esempio

del CW251, qui sotto.

Quindi quando si esprime la sensibilità mediante un numero, la

sensibilità è rilevata non con un segnale sinusoidale monofrequenza, ma

con un segnale contenente uno spettro continuo di frequenze adeguate al

tipo di altoparlante.

Generalmente il segnale è un rumore rosa filtrato a frequenza bassa ed

a frequenza alta, per misurare la sensibilità in una gamma di frequenze

che l'altoparlante è in grado di riprodurre.

La sensibilità in questo caso esprime la pressione acustica media che

viene prodotta utilizzando tutta l'energia contenuta nel segnale.

In un segnale con spettro

continuo tutte le frequenze presenti nel segnale contribuiscono a

determinare l'energia elettrica che viene inviata all'altoparlante, ma

è chiaro che tutte le frequenze che l'altoparlante non è in grado di

riprodurre non danno origine a pressione acustica.

Quindi quando la

sensibilità è espressa con un semplice numero deve assolutamente essere

specificato rispetto a quale segnale questa sensibilità è misurata; in

mancanza di questa informazione il numero non è significativo.

L'informazione più

esauriente si ha quando la sensibilità di un altoparlante è

rappresentata da una curva che esprime il livello dB SPL in funzione

della frequenza, rispetto ad un segnale determinato.

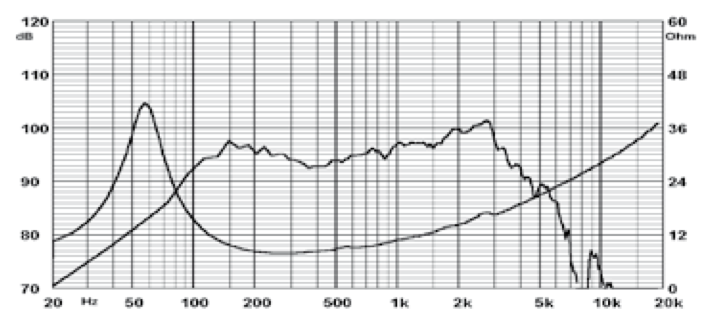

L'immagine che

segue mostra la curva di sensibilità del PW251: la useremo come base di

discussione per cercare di chiarire i vari aspetti del problema.

La figura contiene anche la curva di impedenza misurata in aria libera,

ci servirà più avanti.

Quando

si espongono parametri tecnici e misure, questo vale sempre in ambito

tecnico e scientifico, i numeri esposti sono una informazione priva di

significato se non è specificato come viene effettuata la misura.

Vediamo quindi le modalità di misura in

funzione delle caratteristiche misurate.

Regolarità ed estensione

La prima osservazione che si può fare

è che la sensibilità, cioè il livello sonoro prodotto, dipende molto

dalla frequenza e non è affatto regolare: a questo punto bisogna capire

da cosa derivano queste irregolarità, cioè in quale misura le

irregolarità siano una caratteristica propria dell'altoparlante e

quanto le modalità di misura influiscano sulla curva stessa.

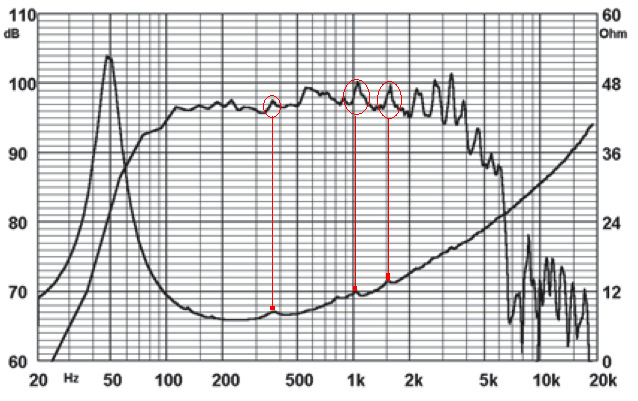

Nel

catalogo Ciare da cui la curva è tratta è specificato che questa misura

è rilevata con l'altoparlante montato su pannello IEC.

Altri

altoparlanti sono invece misurati in cassa chiusa, e nell'introduzione

tecnica al catalogo è specificato che il volume della cassa non corrisponde necessariamente al

volume ottimale.

Il

pannello o la cassa servono ad evitare il “cortocircuito acustico” alle

frequenze basse: quando la lunghezza d'onda del suono emesso diventa

paragonabile alle dimensioni dell'altoparlante si crea una interferenza

fra l'emissione anteriore e quella posteriore, che falsa il risultato

della misura.

Il

pannello sposta l'interferenza a frequenze basse, ma non essendo di

dimensioni infinite l'interferenza si colloca comunque a frequenze che

rientrano nella gamma riprodotta; le curve rilevate con pannello IEC

presentano necessariamente un avvallamento fra i 300 ed i 450 Hz ed un

altro, meno pronunciato, fra 600 e 900 Hz: questi avvallamenti non

sono caratteristici dell'altoparlante ma del modo in cui la sensibilità

viene rilevata.

Le

frequenze 300 e 600 Hz e rispettivamente 450 e 900 Hz dipendono dalle

dimensioni del pannello: le frequenze più basse per il pannello

maggiore e le più alte per il pannello minore.

La cassa chiusa elimina totalmente

l'interferenza, ma modifica il comportamento dell'altoparlante.

È quindi evidente che alcune

caratteristiche della curva, in entrambi i casi, non dipendono

dall'altoparlante ma dalle modalità di rilevazione, è quindi importante

sapere come la rilevazione è effettuata, e ciò è sempre indicato nei

fogli delle caratteristiche tecniche.

Per paragone, possiamo confrontare la

curva con quella del PW328,

sempre dal catalogo Ciare, che è rilevata in cassa chiusa.

La

curva presenta notevoli irregolarità ad alta frequenza, come quella del

PW251 (tutti i woofer ad alta frequenza si comportano così), il livello

di emissione sulle basse è più elevato in quanto la cassa chiusa

elimina totalmente l'interferenza fra le emissioni anteriore e

posteriore.

La

sensibilità quindi è più costante con la frequenza, ed il valore medio

coincide abbastanza con il dato numerico dichiarato nel catalogo: 98 dB.

Le

irregolarità ad alta frequenza dipendono dal fatto che il cono, che

alle basse frequenze è effettivamente “rigido” (cioè tutte le sue parti

si muovono assieme), alle frequenze alte, cioè quando la lunghezza

d'onda è minore del diametro del cono, non è più veramente rigido.

La

parte vicina alla bobina mobile, che riceve la sollecitazione, si muove

in maniera solidale con la bobina mobile, le parti periferiche (quelle

vicine alla sospensione) non riescono a seguire il movimento della

parte interna, il cono si flette in modi vari che dipendono dalla

frequenza e la risposta diviene irregolare.

Negli

altoparlanti per strumenti queste irregolarità contribuiscono al

“carattere” sonoro dell'altoparlante stesso, mentre nell'uso HiFi o PA

si provvede mediante il crossover a tagliare il segnale a quelle

frequenze cui le irregolarità diventano sensibili.

Si

può osservare che esiste una coincidenza fra le irregolarità nella

risposta e le irregolarità nella curva di impedenza, le più

significative a 370, 1000 e 1500 Hz: le irregolarità nella curva di

impedenza indicano che a quella frequenza il cono cambia "modo" di

vibrazione, si verifica il cosidetto "break up" del diaframma, e il

livello del suono ne risente.

Livello

del segnale di misura

Un

altoparlante è un trasduttore elettroacustico, cioè un dispositivo che

trasforma un segnale elettrico in un suono.

Per un altoparlante quindi è utile conoscere quale livello sonoro

produce quando alimentato con un segnale elettrico di livello

determinato.

La curva di sensibilità, oppure il numero che esprime la Spl, ha senso,

cioè ci fornisce una informazione “vera” ed utile se è chiaro con quale

segnale la rilevazione viene effettuata.

Le modalità correntemente utilizzate

per dichiarare la sensibilità sono due:

con riferimento alla potenza

con riferimento alla tensione

Misura con riferimento alla

potenza

La

rilevazione con riferimento alla potenza è quella più antica, ed è

quella suggerita dall'AES nella specifica AES02-1984-r2003:

AES Recommended Practice- Specifications of loudspeaker components used

in professional audio and sound reinforcement.

La risposta dovrebbe essere misurata con una potenza di 1 W, quindi

“con una tensione ai capi della bobina mobile numericamente pari

a Zmin½ “.

La

maggior parte dei costruttori di altoparlanti segue questa

raccomandazione, ma la tensione applicata è generalmente determinata in

modo più semplice.

Ciare

dichiara, nella introduzione al Catalogo, che la curva è misurata “in

camera anecoica con il microfono di misura posto ad 1 metro di distanza

dall'altoparlante, pilotato con una tensione equivalente ad 1 W di

potenza calcolato sull'impedenza nominale dell'altoparlante”.

Eminence

dichiara nei fogli tecnici che la rilevazione è effettuata “across the

usable frequency range when applying 1W/1m into the nominal impedance.

Ie: 2.83V/8ohms, 4V/16ohms”.

Altre case dichiarano

sinteticamente “1W/1m”.

La

specifica “impedenza nominale” si chiarisce osservando la curva di

impedenza dell'altoparlante: l'altoparlante con una impedenza nominale

di 8 ohm ha una impedenza che in realtà dipende dalla frequenza e varia

da un minimo di circa 8 ohm ad un massimo che può superare i 200 ohm,

nella gamma di frequenza utile.

Definire

una potenza di 1 W ( ricordiamo che W = V^2 / R ) per

misurare una quantità (la sensibilità) che varia con la frequenza,

quando il carico (l'impedenza dell'altoparlante) non è costante con la

frequenza non è molto significativo in quanto si dovrebbe alimentare un

altoparlante con una tensione variabile con la frequenza in funzione

dell'impedenza, ed è inutile ai fini della valutazione del trasduttore

(è a questo scopo che sono stati definiti i Parametri tecnici e gli

standard di misura, per ottenere dati confrontabili in quanto ottenuti

in condizioni note e riproducibili); in altri termini la Potenza non è un riferimento univoco quando

il carico ha un comportamento non costante e varia con la frequenza in

modo “arbitrario”.

Ed anche la potenza degli amplificatori

viene definita su carico resistivo, cioè costante con la frequenza.

Pertanto

si effettua la misura con un segnale la cui tensione RMS è quella che

darebbe una potenza di 1 W su una resistenza pura (che è indipendente

dalla frequenza) di valore pari all'impedenza nominale

dell'altoparlante.

Quindi

un altoparlante da 8 ohm viene misurato con una tensione di 2,83 V,

mentre un altoparlante da 4 ohm viene misurato con una tensione di 2 V

ed un altoparlante da 16 ohm viene misurato con una tensione di 4

V.

Misura

con riferimento alla tensione

Alcuni produttori di

altoparlanti dichiarano la sensibilità con riferimento ad una tensione

fissa, che è nella totalità dei casi 2,83 V RMS, qualsiasi sia

l'impedenza nominale dell'altoparlante.

I due metodi sono perfettamente

equivalenti, purché sia chiaro quale metodo viene usato.

Infatti 2,83 V RMS

equivalgono ad una potenza di 1 W su 8 ohm, ad una potenza di 2 W su 4

ohm e ad una potenza di 1/2 W su 16 ohm.

La sensibilità rilevata così

per un altoparlante da 4 ohm è quindi numericamente superiore di 3 dB

alla sensibilità rilevata con riferimento alla potenza.

Come

viene misurata la sensibilità è una informazione importante, perché

consente di paragonare altoparlanti diversi e consente anche di

valutare le informazioni fornite dai simulatori.

Ad

esempio il simulatore BASS-PC ed altri simulatori calcolano la

sensibilità con un segnale di 2,83 V RMS, indipendentemente

dall'impedenza nominale dell'altoparlante; AFW (Audio for Windows)

fornisce entrambi i dati: a 1W/1m e a 2,83V/1m.

Dato che questo è dichiarato esplicitamente nella schermata del

calcolo, ciò non costituisce assolutamente un problema, nel caso venga

fornito solo il dato riferito alla tensione basta sapere che se si

vogliono confrontare un altoparlante da 8 ohm ed uno da 4 ohm, si

debbono sottrarre 3 dB alla sensibilità risultante per l'altoparlante

da 4 ohm.

La misura con riferimento alla potenza è la più antica, nata quando gli

amplificatori erano prevalentemente a valvole, in quanto un

amplificatore a valvole, con trasformatore di uscita, è un generatore

di potenza, e dispone di prese di uscita con impedenza diversa cui

collegare gli altoparlanti.

La misura con riferimento alla tensione è invece adeguata agli

amplificatori a stato solido, che sono essenzialmente dei generatori di

tensione, ed erogano potenza in funzione dell'impedenza del carico,

entro i limiti costruttivi dell'amplificatore.

Condizioni di misura

La

misura di sensibilità a basse frequenze è significativa se si elimina

il cortocircuito acustico fra l'emissione anteriore e posteriore.

L'eliminazione totale si ha solo con uno schermo infinito, che non è

fisicamente realizzabile, quindi i costruttori utilizzano modalità di

misura differenti, specificando nei fogli tecnici le modalità effettive.

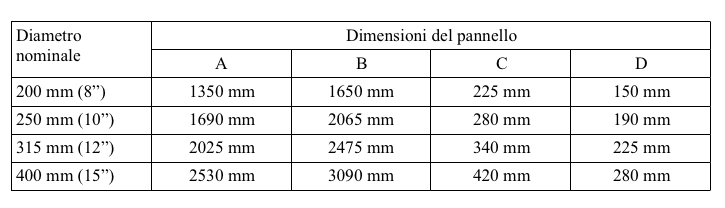

Un metodo ampiamente usato è il

Pannello Standard IEC (IEC 268-5, 1972):

Lo

standard è stato stabilito da IEC per altoparlanti da 8” (20 cm) nel

1972, ed accolto da AES nella raccomandazione AES02-1984-r2003:

AES Recommended Practice- Specifications of loudspeaker components used

in professional audio and sound reinforcement nella quale

determina le misure A, B, C, D per i diametri più comuni degli

altoparlanti.

Con un pannello di

dimensioni finite la cancellazione avviene al di sotto di una frequenza

che dipende dalla distanza dell'altoparlante dal bordo: nel pannello

IEC l'altoparlante è montato in posizione decentrata affinché la

distanza dell'altoparlante dai bordi esterni non sia costante.AES suggerisce di ricavare le

dimensioni per altoparlanti con diametro diverso da 8” scalando

proporzionalmente le dimensioni del pannello IEC 268-5, ricavando la

Tabella Tab2.1.

Ciare

dichiara che la curva è misurata “in camera anecoica su pannello IEC”,

mentre Eminence dichiara che “ baffle is built into the wall with the

speaker mounted flush against a steel ring for minimum diffraction“,

condizione che approssima meglio lo schermo infinito.

È comunque vero

che nessuna camera anecoica reale è veramente anecoica al di sotto di

frequenze basse ma non bassissime, sia a causa delle dimensioni della

camera sia perché l'efficacia dei materiali fonoassorbenti diminuisce

con la frequenza, quindi la sensibilità di qualsiasi altoparlante è

difficilmente misurabile con precisione al di sotto di frequenze non

bassissime.

Si

può ritenere che, a meno di camere anecoiche di dimensioni tali da

essere assolutamente antieconomiche, la misura della risposta sia

precisa al di sopra di 150 – 200 Hz.

Efficienza

L'efficienza si definisce come rapporto fra la potenza acustica resa e la potenza elettrica fornita: essendo

un rapporto fra potenze, quindi fra grandezze omogenee, l'efficienza è

un numero adimensionale (un numero puro).

La potenza acustica si misura in

Watt acustici, la potenza elettrica si misura in Watt elettrici.

Questa

in realtà è una definizione teorica o nominale, in quanto la potenza

elettrica realmente fornita all'altoparlante è difficilmente

definibile, come si è visto in relazione alla sensibilità.

Pochi fabbricanti dichiarano

l'efficienza, nei fogli tecnici Ciare è identificata dal

simbolo η° .

L'efficienza

è un valore calcolato in base ai parametri dell'altoparlante,

secondo la formula che segue (è un'ottima approssimazione):

η°

= 4π^2 * Fs^3 * Vas / c^3 * Qes

( c è la velocità del

suono)

L'efficienza

tipica di un altoparlante professionale può essere compresa fra il 2%

ed il 5%, l'efficienza di un altoparlante HiFi è generalmente

inferiore; uno dei fattori che influenzano l'efficienza è il diametro

(maggiore è il diametro maggiore è l'efficienza).

Questi valori di efficienza

significano che su 100 W forniti ad un altoparlante ne vengono

trasformati in energia acustica fra 2 e 5, tutto il resto (cioè fra 98

e 95 W) viene trasformato in calore, quindi perso.

Il problema più grosso degli

altoparlanti professionali è proprio la dissipazione del calore

prodotto: oggi sono di uso comune nel settore professionale

altoparlanti con potenze dichiarate di 1000 W, dei quali 950 o più se

ne vanno in calore, praticamente una stufetta elettrica.

Relazione fra Sensibilità ed

Efficienza.

L'efficienza

espressa secondo la definizione classica non fa riferimento ad alcun

livello di potenza predefinito, in elettroacustica sono invece stati

definiti standard di riferimento per i livelli, come si è già visto per

la pressione acustica.

Per la potenza acustica il riferimento

di 0 dB è stato stabilito a 10 -12 Watt acustici, e 1 W acustico

significa 120 dB.

In realtà la potenza acustica non si

misura ma si calcola, ciò che si misura è la pressione acustica.

La

misura si intende effettuata in un semispazio, cioè in 2π radianti, che

ad 1 m significa la distribuzione di potenza su una superficie pari a

2π, equivalente a -8 dB.

Pertanto

a 1 m una efficienza del 100% comporterebbe una sensibilità pari a 120

– 8 = 112 dB (nel caso di irradiazione non direzionale, quindi a

frequenze basse).

Si ha quindi:

Sensibilità in dB

SPL = 112 + 10 log

(efficienza)

Da

questa formula di conversione si ricava che un altoparlante con

efficienza pari al 100% ha sensibilità (a 1W/1m) pari a 112 dB

(infatti log( 1 ) = 0), ed un altoparlante con

efficienza pari al 3,27% (l'altoparlante di Fig.2.1b) ha sensibilità (a

1W/1m) pari a 97,1 dB, che mostra un buon accordo con la

sensibilità dichiarata di 98 dB.

Sulla

base di questa conversione è divenuto di uso corrente in

elettroacustica definire l'efficienza in dB, misurando la sensibilità a

1W/1m.

È ovvio che la sensibilità di un

altoparlante è legata all'efficienza: maggiore è l'energia acustica

emessa ( = più efficienza) maggiore è il livello sonoro ( =

maggiore sensibilità), a parità di energia elettrica fornita.

I due parametri però sono concettualmente diversi, e

alla fine ci dicono due cose diverse, anche se correlate: l'efficienza

ci dice quanta potenza elettrica viene convertita in energia sonora,

quindi analogamente quanta energia elettrica si spreca, la sensibilità

ci dice quanto suono si produce.

Però

ciò che è veramente importante è la curva di risposta:

due altoparlanti caratterizzati dallo stesso valore numerico di

efficienza potrebbero avere un comportamento molto diverso in funzione

della frequenza: ad esempio uno potrebbe avere una curva di sensibilità

che sale verso le alte e un altro una curva di sensibilità che

scende, e quindi suonare in modo diverso e a seconda

dell'utilizzo potrebbero produrre un diverso volume di suono.

Un fatto importante da tenere presente

è che la presenza della cassa influenza la sensibilità solo nella gamma

di frequenza bassa, (mediamente fino a 300 Hz, dipende dal diametro del

cono), mentre oltre questa frequenza, (che, ripeto, dipende in realtà

dal diametro del cono) la sensibilità non è influenzata dalla presenza

della cassa.

Esempio concreto

Facciamo un esempio concreto, basato

su due altoparlanti reali, per chiarire meglio cosa significano queste

informazioni e come utilizzarle al meglio.

Prendiamo due esempi dal catalogo

Ciare 2010.2011: il PW320, un altoparlante presente in catalogo da

qualche anno, ed il PW321, una new entry.

Ecco le specifiche funzionali:

La serie di simboli sotto il disegno tecnico specifica alcuni parametri

tecnici e di utilizzo: il PW320 è indicato per la chitarra,

mentre il PW321 è indicato per basso (anche se la descrizione dice il

contrario, i simboli danno la destinazione vera).

Il simbolo accanto alle curve ci dice

che entrambi sono misurati su Pannello IEC: questo rende il confronto

quasi immediato.

I due altoparlanti dichiarano una

sensibilità di 98-99 dB entrambi, ma le due curve di sensibilità sono

molto diverse.

Per comodità di analisi ho riportato

le curve di sensibilità sulla stessa scala (disegnate a mano su carta

logaritmica, come si usava quando io ero giovane):

In rosso il PW321, in nero il PW320.

La sensibilità massima è la stessa per

entrambi, ed è raggiunta attorno ai 2200 Hz, ma il comportamento a

bassa frequenza chiarisce la destinazione d'uso.

È importante notare che la curva del

PW321 sta mediamente più in alto, ed a basse frequenze la sensibilità è

circa 10 dB maggiore, e quindi la superficie racchiusa dalle due curve

è molto diversa: infatti il PW321 ha una efficienza = 3,88%, mentre il

PW320 ha un più ridotto 2,25%.

Per concludere, anche l'escursione

massima chiarisce la destinazione: per il PW321 Xmax = 3,5 mm, mentre

per il PW320 Xmax = 1,25 mm.

Potenza

Concludo con alcune note sulla potenza

degli altoparlanti, importanti per capire come interpretare i numeri

che compaiono sui cataloghi (e quindi non distruggere un prezioso

componente per una errata interpretazione di un numero allettante).

Innanzi tutto è importante capire che

cosa significa il numero in W

della potenza di un altoparlante.

Un altoparlante è un trasduttore fatto

per tradurre in suono un segnale elettrico derivante da una sorgente

musicale: gli altoparlanti non sono

progettati per riprodurre segnali sinusoidali continui (cioè

segnali composti da una sola frequenza pura).

Quindi la potenza di un altoparlante

viene dichiarata in funzione di un segnale simile al segnale musicale.

È ovviamente impossibile definire in

numeri un segnale musicale reale qualsiasi, ma in linea di massima un

segnale musicale “normale”, cioè il segnale complessivo che deriva da

un evento musicale come un concerto, è un segnale composto da strumenti

molto diversi fra loro, sia come gamma di frequenza emessa sia come

intensità di suono.

Il segnale musicale più completo è

quello prodotto da una grande orchestra, che comprenda tutti gli

strumenti, dalla grancassa al triangolo passando per timpani,

contrabbassi, controfagotti, violoncelli, tromboni, trombe, violini.

Dato che una misura ha senso, cioè

comunica informazioni utili, solo se è chiaro in quali condizioni è

stata eseguita, si deve definire un “surrogato” di segnale musicale

standard, che sia ragionevolmente assimilabile ad un segnale musicale

medio, quale quello della grande orchestra, ma che sia definibile

matematicamente in modo univoco ed inequivocabile.

Anche qui la documentazione tecnica

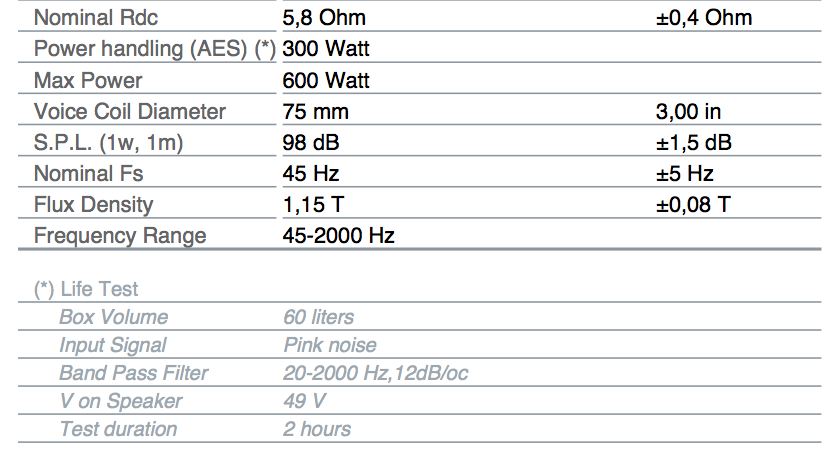

Ciare ci viene in aiuto (*): dalla documentazione del 12.75 W1, un

woofer della serie Pro-Audio (prodotto destinato all'industria)

ricaviamo (**)

La documentazione specifica: “Power Handling (AES)”; il termine AES tra

parentesi significa che sono rispettati i protocolli standard della

Audio Engineering Society, quindi si parla di Potenza continua.

Esistono

raccomandazioni differenti per la misura della potenza degli

altoparlanti, al di là delle differenze specifiche lo scopo di ogni

raccomandazione è di rendere confrontabili altoparlanti diversi.

La

raccomandazione AES02-1984-r2003 suggerisce di misurare la potenza degli

altoparlanti in aria libera, applicando un segnale composto da rumore

rosa con fattore di cresta pari a 6 dB, con larghezza di banda pari ad

una decade a partire dalla frequenza utile più bassa specificata dal

produttore; i filtri sono a 12 dB/ottava con andamento Butterworth.

La

specifica Ciare è più impegnativa della raccomandazione: la nota dice

che la misura è eseguita con altoparlante in box di 60 litri, che il

segnale è costituito da rumore rosa filtrato a 12dB/ottava a 20 Hz e 2000

Hz, quindi per due

decadi, e la tensione efficace ai capi dell'altoparlante è 49V.

L'informazione fondamentale è che il

segnale è un rumore rosa, filtrato.

Il rumore rosa è un segnale composto

da tutte le frequenze (per questo è definito rumore e non suono) ed il

livello elettrico delle componenti di frequenza diversa decresce di

3dB/ottava.

La caratteristica fondamentale del

rumore rosa è che l'energia è costante per ogni ottava, cioè il segnale

contiene nella gamma fra 100 e 200 Hz la stessa

energia totale che contiene ad esempio nella gamma fra 1000 e 2000 Hz.

Il rumore rosa è una ragionevole

approssimazione del segnale musicale dell'orchestra, ed è perfettamente

definito: ogni generatore di segnali permette di generare onde

sinusoidali, quadre, triangolari, rumore rosa e rumore bianco.

La seconda informazione importante è

che il segnale è filtrato a 20 Hz e a 2000 Hz: il limite inferiore

significa in pratica che l'altoparlante non deve essere alimentato in

corrente continua, il limite superiore significa che è un woofer,

quindi non deve essere alimentato da alte frequenze con potenze elevate.

La specifica dei 49 V ci dice la

stessa cosa che ci diceva la specifica della misura della sensibilità:

49 V sono esattamente 300 W su un carico resistivo di 8 ohm;

l'altoparlante non è un carico resistivo quindi l'unico dato

inequivocabile è la tensione, non la potenza.

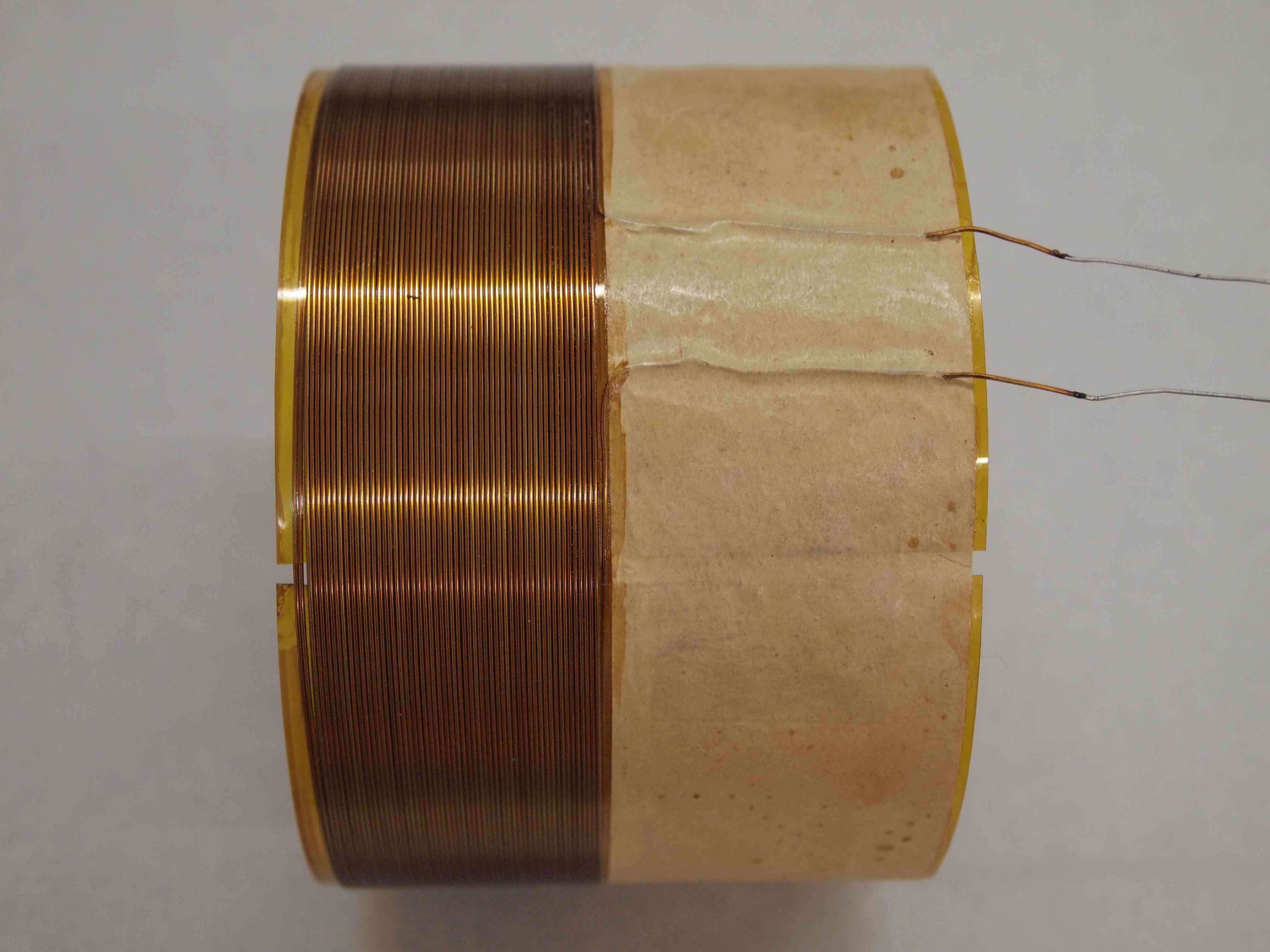

Per capire a cosa servono queste

informazioni bisogna capire come è fatta una bobina mobile.

Qui vediamo la bobina mobile da 100 mm

di diametro di un subwoofer da 18”, a doppia bobina, certificato per

600 + 600 W:

Il filo di rame di cui è costituita la bobina ha un diametro di 0,42

mm, cioè una sezione di 0,14 mm2 , 600 W significa che vi può scorrere

una corrente di 8 (otto) Ampere.

Come abbiamo visto al punto

dell'efficienza, circa 570 W di questi 600 se ne vanno in calore.

In pratica un tostapane domestico, le

cui resistenze diventano rosse e raggiungono temperature di centinaia

di gradi.

Com'è che questo filo (che ha una

sezione di soli 0,14 mm2) non fonde? E comunque, a parte la fusione del

rame, il problema vero è costituito dalla vernice isolante e dagli

adesivi che tengono assieme la bobina mobile, che non resisterebbero ad

una temperature superiore a circa 160° - 180°.

La bobina mobile non brucia nell'uso

normale in quanto la bobina mobile è in costante movimento, quindi

viene raffreddata dall'aria (che trasmette il calore all'ambiente

circostante ed alle parti metalliche dell'altoparlante stesso, che

quindi lo disperdono a loro volta nell'ambiente: è una delle ragioni

per cui i cestelli sono in alluminio e verniciati in nero opaco).

Il movimento del cono è il motivo per

cui il segnale è filtrato: il woofer deve essere alimentato con

frequenze che permettano al cono di essere in costante movimento,

quindi non si può alimentare con frequenze che non è in grado di

riprodurre.

Con una corrente continua il cono sta

fermo perché è continua, con un segnale di 5 kHz sta fermo in quanto

l'equipaggio mobile ha una massa troppo elevata per muoversi

significativamente a quella frequenza.

Il fatto che la misura è eseguita con

rumore rosa significa che i 300 W sono validi se il segnale è

costituito da una miscela uniforme di tutte le frequenze,

specificamente quelle in grado di fare muovere il cono.

Un segnale monofrequenza a 2000 Hz e

300 W distruggerebbe comunque la bobina mobile.

Un segnale

monofrequenza a 10 Hz a 300 W per un tempo

sufficientemente lungo avrebbe lo stesso risultato.

Un amplificatore a stato solido da 200

W in clipping spinto può produrre fino ad un massimo teorico di 200 W

di frequenze elevate, sopra la fondamentale del segnale clippato, e

quindi sicuramente può distruggere la bobina mobile.

Bastano meno di 100 W di segnale

qualsiasi, se il cono è fermo, per distruggere quella bobina mobile.

Conclusioni

Le specifiche tecniche ci forniscono

numeri, che debbono essere interpretati: i numeri da soli non servono a

nulla.

Quando si leggono i fogli tecnici dei

componenti le annotazioni, le premesse, le note a fondo pagina sono

come le clausole scritte in caratteri piccoli nelle polizze

assicurative: sono più importanti del contenuto scritto in chiaro.

I documenti tecnici seri hanno

all'inizio oppure alla fine una spiegazione dettagliata di tutti i

termini e tutti i simboli usati nel corpo della documentazione, e la

spiegazione delle modalità di misura oppure il riferimento agli

standard industriali utilizzati.

(*) Tutte le case dichiarano le modalità della misura: ad es. Eighteen

Sound dice che la misura è eseguita con rumore rosa, Eminence fa

riferimento a protocolli standard, Sica specifica che la misura è

eseguita con rumore rosa con un fattore di cresta di 6 dB (equivale più

o meno a dire che è filtrato).

(**) È anche interessante notare che nel prodotto destinato

all'industria vengono dichiarate anche le tolleranze di produzione: i

parametro significativi possono variare per lo stesso modello, fra il

5% e il 10% in più o in meno del valore nominale.

Questo per dire quanto poco “smart” sia incaponirsi sui decimali quando

si usano i simulatori.

|