|

Compressori Audio Parte Prima

A che serve, quante e quali tipologie di funzionamento, quali caratteristiche ha un dispositivo tanto utile quanto – spesso – abusato.

Introduzione Riprodurre un pianissimo ad un livello che renda il messaggio musicale godibile al di sopra del rumore di fondo e contemporaneamente poter riprodurre un fortissimo senza superare il limite massimo di segnale registrabile senza distorsione sensibile è sempre stato il problema principale della registrazione, a mio parere anche al di là della risposta in frequenza e della cosidetta “fedeltà”. L'esigenza di domare la gamma dinamica nasce nel momento in cui le tecniche di registrazione maturano e nasce la cosidetta “Alta Fedeltà”, sia su disco (in vinile) o nastro sia tramite trasmissione radiofonica in FM. Nei sistemi HiFi domestici degli anni '50 e '60 del 1900 faceva sempre mostra di sé il Sintonizzatore FM, e le trasmissioni in modulazione di frequenza erano in quegli anni una sorgente di musica altrettanto, se non di più, utilizzata dei dischi. La gamma dinamica di un qualsiasi brano per grande orchestra è molto elevata, le sinfonie di Gustav Mahler rappresentano un caso emblematico sotto questo aspetto, superiore alle capacità riproduttive sia del disco in vinile sia della trasmissione radiofonica. La soluzione al problema è la riduzione della gamma dinamica, cioè la “compressione” del segnale, dove per compressione si intende la riduzione della gamma dinamica ad un massimo che si può stimare in circa 40 dB o meno partendo da una gamma che in alcuni brani può essere superiore ai 50 dB: immaginate un “solo” di flauto e un pieno di un'orchestra di 90 elementi. Il problema della compressione non è in realtà posto solo dai limiti tecnici dei sistemi di registrazione, che con il progresso tecnico si sono consistentemente ridotti – la dinamica teorica di una registrazione digitale in formato Audio CD (risoluzione 16 bit) è pari a 96 dB – ma anche dalle condizioni normali di fruizione della musica. In un normale ambiente domestico il rumore di fondo, a prescindere dal rumore elettronico del riproduttore di musica, è comunque dell'ordine di 45 – 48 dB, mentre per ovvie ragioni di convivenza il livello massimo non deve superare i 90 – 93 dB, e il “pianissimo” si deve comunque sentire sopra il rumore di fondo. Con la diffusione dei mezzi di riproduzione personali (“walkman” prima, riproduttori MP3 o simili dopo) il problema si è aggravato, e comunque basta pensare che per molte persone è possibile ascoltare musica prevalentemente in auto. È

quindi negli anni '50 che nascono i primi “compressori”

audio, ed i primi compressori sono soprattutto un accessorio

indispensabile nelle stazioni di trasmissione radiofonica. Una

riduzione lineare della gamma dinamica, che consisterebbe nel ridurre

il guadagno di trasmissione della catena audio in misura uniforme e

indipendente dal livello del segnale condurrebbe ad un appiattimento

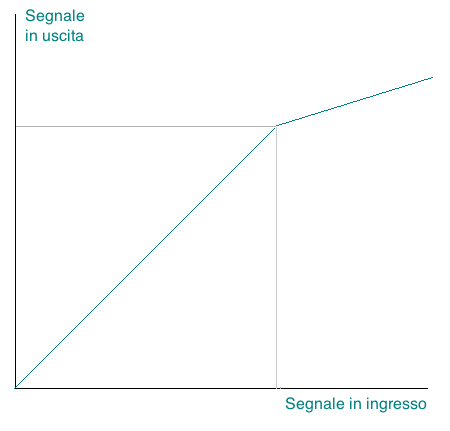

dell'esecuzione che toglierebbe la vita alla musica. Pertanto i compressori audio hanno generalmente un comportamento che si può sinteticamente rappresentare come in Fig. 1. Analizzeremo con maggiore dettaglio la curva di trasmissione di un compressore nei paragrafi successivi, quando ne svilupperemo l'analisi tecnica, per ora ci concentriamo sul principio base del compressore: fino ad un certo livello (che dipende dal tipo di musica, dal mezzo di riproduzione, dall'ambiente obiettivo della riproduzione) ad una variazione di 1 dB del segnale di ingresso corrisponde una variazione di 1 dB del segnale di uscita; oltre quel livello ad una variazione di 1 dB del segnale di ingresso corrisponde una variazione di 0,9 oppure 0,8 oppure 0,5 dB del segnale di uscita. In

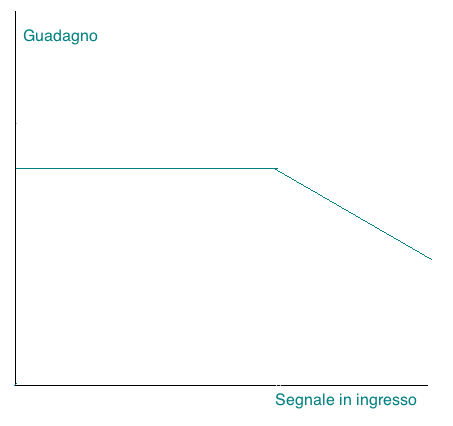

altre parole il guadagno del sistema è costante fino a quel

livello, per poi diminuire all'aumentare del livello del segnale (Fig.

2). Questo è l'effetto “compressione”: anche l'entità della compressione dipende dal tipo di musica, dal mezzo di riproduzione, dall'ambiente obiettivo della riproduzione. Perché ho parlato anche di “ ambiente obiettivo della riproduzione”? Sicuramente avrete notato che alcuni dischi, soprattutto di musica pop-rock, suonano meglio in automobile che in casa, e ciò dipende dal fatto che durante il processo di masterizzazione l'obiettivo è far suonare meglio la musica dove si presume che sarà più fruita. Ciò significa che il processo di compressione può essere applicato in fase di registrazione, per risolvere il problema tecnico della gamma dinamica limitata dei mezzi di registrazione, o in fase di post-produzione, usando la compressione per modificare la dinamica della musica per scopi estetici o funzionali, non tecnici. Caratteristiche generali

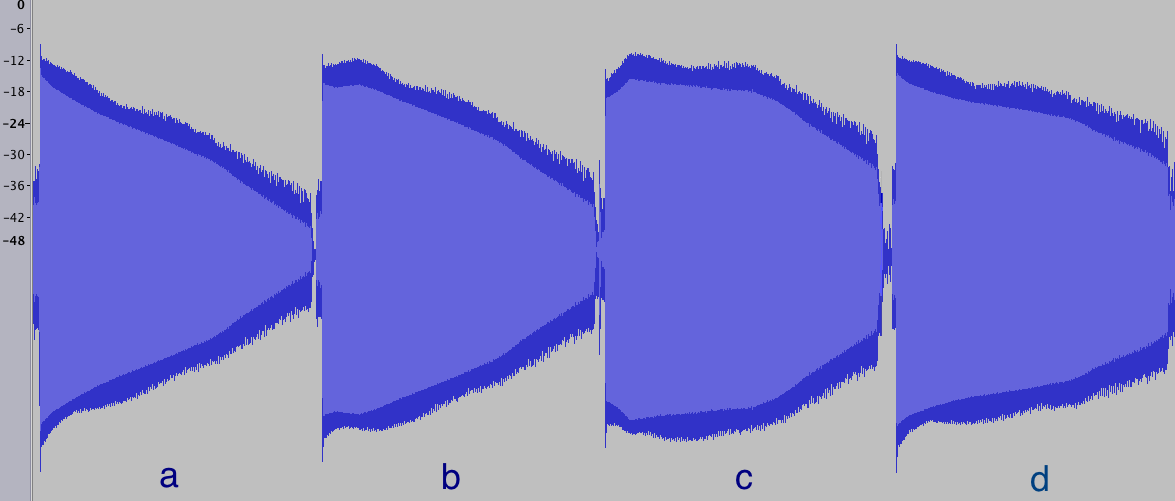

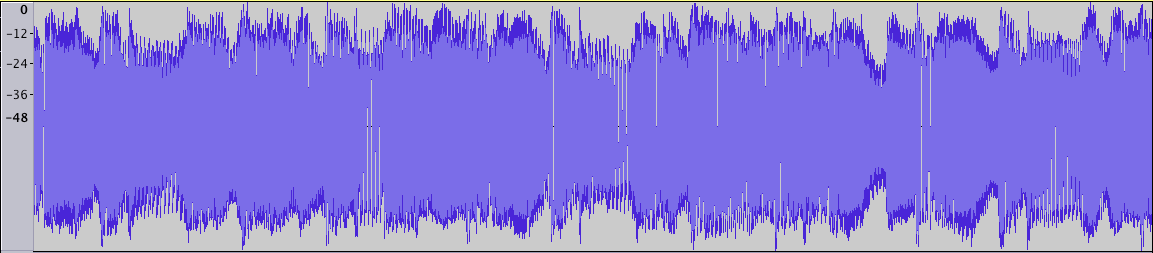

di un compressore audio in a il segnale non trattato, in b una compressione modesta che inizia a livello elevato e agisce rapidamente, in c una compressione significativa che inizia a livello basso e inizia rapidamente, in d una compressione modesta che inizia a livello elevato (come in b) ma con un tempo di reazione lento. Si vede da a verso c

che l'aumento del fattore di compressione diminuisce drasticamente la

dinamica e anche la forma dell'inviluppo, mentre in d

si vede che l'aumento del tempo di reazione (la compressione inizia

dopo) diminuisce la dinamica più che in b alterando però di meno la

forma dell'inviluppo. Il modo “moderato” può anche essere usato a scopo creativo, per costruire un suono particolare o anche per pilotare la dinamica in esecuzioni dal vivo o, sempre in esecuzioni dal vivo in generi musicali nei quali la dinamica non sia una caratteristica significativa, ad esempio hard rock, per assicurare il cosiddetto “sustain” cioè l'annullamento del decadimento naturale dell'intensità del suono negli strumenti a corda pizzicata. In

effetti il compressore oggi difficilmente manca nella catena degli

effetti di un chitarrista o bassista rock, mentre sarà

difficilmente utilizzato dai jazzisti. L'impostazione

del compressore è tale per cui il livello a cui la compressione

inizia è molto elevato, pochi dB sotto il livello al quale il

sistema di registrazione clippa, mentre il rapporto di compressione

è elevato: questa modalità operativa è quella che

viene definita del “limitatore” in quanto in

realtà non viene effettuata alcuna compressione ma solo una

eliminazione “morbida” dei picchi di breve durata non

riproducibili. È

conseguente che, se necessario, il compressore deve essere analogico e

posto immediatamente a valle del preamplificatore microfonico. In Fig. 4 si vede un preamplificatore microfonico con compressore integrato Universal Audio sul banco di missaggio dello Studio di registrazione San Giacomo Spazio d'Arte di Albignasego (Padova) durante la registrazione di un live con Voce, Mandola, Chitarra e Basso. Il compressore agisce solo sul canale della voce con quello che l'ingegnere del suono ha definito “appena un filo di compressione” per controllare le differenze di livello dovute alla vicinanza del microfono alle labbra, distanza che in una esecuzione dal vivo è difficile controllare se la/il cantante suona contemporaneamente uno strumento, in quel caso la Mandola. Uno

degli obiettivi costanti dello studio di registrazione San Giacomo

è rendere sempre al meglio la dinamica degli strumenti acustici,

proponendo registrazioni che conservino la naturalezza delle esecuzioni

dal vivo. Negli

anni successivi all'introduzione dell'audio digitale, vuoi per ovviare

ai limiti dei sistemi di diffusione di musica compressa (i formati

compressi per economizzare sui bytes limitano la dinamica oltre che la

banda passante), vuoi perché i tecnici si sono fatti prendere la

mano dalle possibilità apparentemente senza limiti delle nuove

tecnologie, vuoi per motivazioni puramente commerciali (suonare sempre

e comunque “forte”, come se nei riproduttori non esistesse

la manopola del volume) si è diffusa la pessima abitudine di

comprimere verso l'alto la gamma dinamica, al punto di produrre brani o

dischi interi in cui la dinamica fosse ridottissima o praticamente

inesistente.

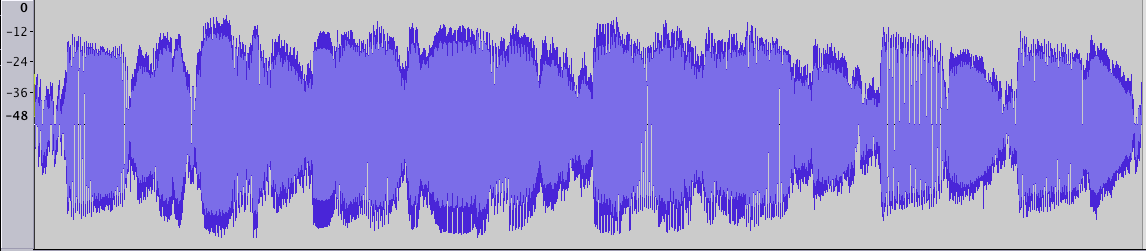

In questi casi assistiamo ad un uso dei compressori che definire “improprio” è un eufemismo. È doveroso chiarire che tale fenomeno

riguarda esclusivamente

alcuni (pochi) generi musicali e devo dire che praticamente tutti i

tecnici del suono che conosco hanno affermato che

“purtroppo” quando producono (nel senso di mixare e

masterizzare) musica in questo modo lo fanno su esplicita richiesta di

chi cura la diffusione commerciale del brano o, più raramente,

su esplicita richiesta dei musicisti. |

|

|

|||

| Home | Progetti | ||