|

|

|

|

Cassa 12" per basso

|

|

|

|

Dopo

l’amplificatore “da studio” il logico

complemento è una cassa.

Perché non ho pensato ad un combo? Data la bassa potenza

sarebbe stata la soluzione più immediata, secondo la

tradizione.

Io però non ho simpatia per i combo. Li trovo scarsamente

flessibili: una volta che ce l’hai, te lo tieni

così; al massimo, se è previsto ci puoi mettere

in parallelo un’altra cassa, ma a mio parere questa

è una soluzione di ripiego usata nei

“combetti” commerciali dove per ragioni di costo il

cono è generalmente sottodimensionato (soprattutto nei combo

per basso) e/o di bassa qualità (ora qualcuno si

arrabbia…. ma io la penso così, e potrei fare

anche qualche misura su quei combo, se non fosse una perdita di tempo).

Poi, se per suonare in maniera decente ci devi attaccare

un’altra cassa, dove va la comodità del combo?

(sui combo per chitarra la questione è completamente

diversa, la chitarra emette dagli 80 Hz in su, e qualsiasi

10” lavora benissimo a queste frequenze, anche un

8” va benissimo).

|

|

|

|

|

Poi

la questione tecnica: immaginatevi di sottoporre la vostra amata (e

costosa) KT88 (non che le altre valvole si divertano) a vibrazioni a 41

Hz (il Mi) di ampiezza non trascurabile…

Con ampli a stato solido ovviamente il problema non si pone

(forse…)

E se poi volete cambiare amplificatore?

Quindi una cassa separata.�

|

|

|

|

Criteri e scelte di progetto

|

|

|

|

|

12”

perché per me è il minimo per suonare bene il

basso (come sempre è questione di gusti), l’ideale

sarebbe un 15” accompagnato da un extended range da

8” o 10” opportunamente filtrato ma per un ampli da

15W sarebbe stato un po’ troppo.

Bass reflex per scendere in frequenza: un accordo attorno ai 45 Hz, ben

smorzato, garantisce una buona riproduzione fino al Mi di cui sopra.

|

|

|

|

Scelta del cono.

Decisi i criteri di progetto (che mi sono venuti automatici dopo non

poche discussioni con alcuni amici bassisti) via alla ricerca del cono

adatto e quindi alla progettazione della cassa.

La scelta del cono è stata effettuata spulciando i cataloghi

Eminence e Ciare (giusto per restare su costruttori noti e i cui

prodotti siano reperibili facilmente) ed effettuando una serie di

simulazioni con i coni da 12” della serie per Basso di

Eminence e professionali di Ciare.

La prima serie di simulazioni è stata eseguita cercando il

cono che mi desse i migliori risultati in un accordo standard semplice,

QB3 n.4, che dà una risposta più smorzata anche

se meno estesa del B4.

Il “ginocchio” è più dolce e,

se pure la frequenza di taglio è più alta, sotto

la frequenza di taglio la pendenza della curva di risposta è

minore dei classici 24 dB/ott per cui a frequenze più basse

la risposta è di fatto più estesa e soprattutto

promette bassi più puliti e non il classico boom boom boom

che potrete gustare (si fa per dire, tutti i gusti son gusti) ogni

volta che vi avventurate nei settori HiFi (ci vuole coraggio e faccia

tosta a definirli così) di tutti i megastore.

Se suono il basso voglio distinguere perfettamente il Mi dal Fa sulla

IV corda.

Per le simulazioni continuo ad usare con soddisfazione BASS-PC Ver. 3,

sì, proprio quello progettato da Renato Giussani negli anni

70.

_______________________________________________________________________________________

Digressione

sulle simulazioni.

Il

fatto che BASS-PC giri sotto Dos, che non usi il

“sorcio”, che abbia una grafica povera sono aspetti

assolutamente irrilevanti, il software funziona, nel senso che fa

esattamente quello che deve fare con precisione sufficiente e mostra i

risultati con una risoluzione equivalente alla maggior parte degli

oscilloscopi digitali presenti sul mercato (a prezzi umani,

s’intende). So

che ha dei limiti.

Io

effettuo le simulazioni con una resistenza serie fissa da 1 ohm

perché presumo di collegare le mie casse ad ampli valvolari;

1 ohm è un valore che può essere alto, giusto o

basso a seconda dell’ampli che ci collego, ma una scelta si

deve fare e comunque si fanno tante approssimazioni in questi calcoli

che questa non è di sicuro la più influente.

Però

la resistenza serie è vista da BASS-PC come

se fosse una resistenza fisica collegata in serie

all’altoparlante, per così dire

“dopo” l’amplificatore, quindi la

sensibilità è calcolata per la potenza nominale a

monte della resistenza ed è quindi inferiore alla reale.

Poi

il calcolo delle perdite fisiche non è flessibile: il

fattore di merito del mobile per i reflex è per default a 5 e per

le casse chiuse le situazioni possibili sono senza assorbente e con

assorbente, ma “con assorbente” non significa molto

se non si è in grado di specificare quanto e di che tipo.

BASS-PC intende: "senza assorbente" = cassa vuota, "con

assorbente" = condizione di riempimento critico, cioè oltre il

quale l'effetto si inverte in quanto l'assorbente è talmente

compresso che non è più in grado di vibrare con l'aria

(è la vibrazione dell'assorbente che assorbe energia e quindi

smorza).

D’altra

parte sfido chiunque a esprimere in termini

fisicamente corretti ed attribuendo valori non inventati il fattore di

merito del mobile o il fattore di perdita (se così si

può dire) dell’assorbente usato.

La condizione di smorzamento critico e la sua efficacia dipendono pesantemente dalla qualità dell'assorbente.

Quello

che voglio dire è che quantità fisiche di

quel tipo sono talmente complesse che sono difficilmente (eufemismo)

rappresentabili in modo attendibile, ammesso che si possano misurare, e

comunque il software serve a progettare, quindi si debbono fare delle

assunzioni prima di poter effettuare qualsiasi misura.

Lo

strumento va usato senza dimenticare di accendere prima il cervello,

altrimenti staremo a disquisire se la lunghezza del condotto di accordo

debba essere di 134 mm o 135 mm, senza magari curaci di sapere se il

condotto è un tubo piazzato lontano o vicino dalle pareti o

un condotto realizzato lungo una parete.

Fine della digressione

_______________________________________________________________________________________

La prima serie di simulazioni, fatte come dicevo in modo rapido, senza

varianti e aggiustamento di parametri, cioè il calcolo

automatico di accordi QB3 n.4 mi ha portato a scegliere il Ciare PW328,

che per vari fattori mi è sembrato il più adatto

al mio progetto.

Attenzione, non sto dicendo il migliore in assoluto, che non esiste, ma

il migliore per la cassa che stavo progettando per essere collegata ad

amplificatori di potenza non spropositata e senza dover

accendere un mutuo decennale.

Il PW328 è un eccellente prodotto che si presta a

costruire casse di volume accettabile con buona risposta; la potenza

non elevatissima nel caso di questo progetto non è un

problema.

Perché dico “potenza non elevatissima”?

Il fabbricante dichiara 150W di potenza nominale, che sembrano molti,

ma la potenza nominale è misurata con rumore

rosa filtrato in frequenza a seconda dell'altoparlante sotto test

(esistono protocolli standard riconosciuti per queste misure), quindi

con un segnale in cui la potenza è

“spalmata” su una gamma molto ampia di frequenze.

Un altoparlante per strumenti musicali invece deve sopportare segnali

quasi monofrequenza, quindi segnali in cui tutta la potenza disponibile

è concentrata in una gamma strettissima, e qui entrano in

gioco l’escursione massima del cono e il tipo di cassa.� |

|

|

|

Escursione, tipi di cassa e tipi di

accordo.

|

|

|

|

|

Il vero

limite all’utilizzo di un altoparlante è

l’escursione massima del cono; al di là di tutte

le considerazioni che si possono fare sui criteri per misurarla,

l’escursione ci dice qual è lo

spostamento del cono oltre il quale la non linearità diventa

inaccettabile (in genere la massima escursione meccanica è

maggiore, Eminence dichiara sia la massima escursione utile sia la

massima escursione meccanica, Ciare solo la massima escursione utile).

Ora a parità di livello acustico emesso

l’escursione di qualsiasi altoparlante cresce con il

diminuire della frequenza, in quanto in un mezzo elastico la pressione

acustica emessa da un mezzo oscillante (nel nostro caso il cono

dell’altoparlante) dipende dalla velocità dello

spostamento del mezzo, e non dall’ampiezza.

In un moto oscillante che supponiamo sinusoidale la massima

velocità di spostamento si ha al passaggio per la posizione

di riposo, cioè a spostamento zero; quando la frequenza

è elevata il cono passa per la posizione zero molte volte al

secondo, quindi necessariamente la velocità è

elevata, in quanto la velocità è data da ds / dt

(la distanza percorsa divisa per il tempo impiegato a percorrerla) e a

frequenze elevate dt è per forza di cose piccolo.

A frequenze basse dt è necessariamente grande (il cono passa

per la posizione zero poche volte al secondo) quindi per avere una

velocità elevata anche ds (che alla fine è la

nostra escursione) deve essere grande.

(I matematici mi perdonino per questa spiegazione veramente poco

rigorosa, ma mi importava far capire le ragioni fisiche dei fenomeni

anche a chi ha solo cognizioni elementari di fisica, spero di esserci

riuscito)

Il problema delle casse per basso è che

l’emissione è concentrata in una gamma di

frequenze molto basse in cui pertanto l’escursione

è comunque molto elevata; le frequenze emesse da un basso a

4 corde vanno dai 41 Hz del Mi vuoto ai circa 196 Hz del Sol sul 12

tasto, con un basso a 5 corde si parte dai 30 Hz del Si basso.

Eminence, specializzata nella produzione di altoparlanti per strumenti,

produce due serie diverse di altoparlanti con diametri analoghi, una

per basso ed una per chitarra, ciò che le distingue

è ovviamente l’escursione massima (ed ovviamente

il costo).

Quindi nella progettazione di una cassa per basso bisogna scegliere a

priori un altoparlante che abbia una escursione elevata, ma anche nella

scelta del tipo di accordo bisogna controllare accuratamente

l’escursione del cono.

Da questo punto di vista BASS-PC è un ottimo strumento, iin

quanto fornisce le indispensabili curve dell’escursione in

funzione della frequenza e della potenza e la potenza massima

applicabile in funzione della frequenza.

Io non sono certo che le escursioni calcolate siano esatte entro

l’1%, anzi ne dubito molto viste le semplificazioni fatte nel

modello utilizzato da BASS-PC (qualsiasi modello fa delle

semplificazioni rispetto alla realtà) ma sono convinto che

l’approssimazione ottenuta sia più che sufficiente

per far da guida in un progetto.

Anche se i grafici non sono esatti al 100% sicuramente sono in grado di

dar conto del diverso funzionamento dei diversi tipi di cassa.

|

|

|

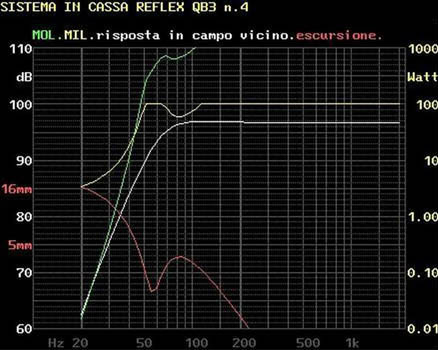

A titolo di

curiosità riporto in Fig. 1 il risultato della

simulazione del PW328 in cassa chiusa calcolata per Qtc = 0,8: la cassa

calcolata ha un volume di 25 l (senza assorbente) con frequenza di

risonanza di 103 Hz e frequenza a -3dB di 92 Hz.

Dal grafico si vede quella che è la caratteristica

fondamentale della cassa chiusa: l’escursione aumenta con la

diminuzione della frequenza fino ad un massimo, oltre il quale non

aumenta più; la frequenza corrispondente a questo massimo

è inferiore alla frequenza di risonanza.

In altri termini la cassa chiusa mantiene sempre il controllo

dell’escursione del cono anche sotto la frequenza di

risonanza della cassa.

La simulazione è stata fatta

impostando una potenza massima di 100W, come si vede

la curva MIL è piatta fino a |

Fig. 1:

simulazione in cassa chiusa

|

|

|

frequenze

bassissime, in questo caso la

potenza massima applicabile è veramente la potenza nominale

del cono.

Questa cassa sarebbe eccellente per chitarra, senza limiti pratici di

potenza, il PW328 ha una risposta ben estesa verso l’alto,

credo che un 4x12 sarebbe fenomenale, ma per il basso è

inutilizzabile, con la sua frequenza a –3dB pari alla

frequenza del Sol (che è la corda più alta del

Basso a 4 e 5 corde).

Il bass reflex ci permette di abbassare quasi di una ottava la

frequenza minima riproducibile, ed è quindi la soluzione

direi obbligata per il basso, ma la contropartita si vede in Fig. 2,

che espone il risultato della simulazione per un accordo standard QB3

N4, che risulta accordato a 56 Hz.

Il reflex è un sistema risonante, la cui frequenza di

risonanza è determinata da vari fattori (volume, superficie

dell’apertura, lunghezza del condotto ecc); alla frequenza di

risonanza del sistema “altoparlante + cassa”

l’aria contenuta nella cassa vibra in fase con il cono e

l’apertura (con eventuale condotto) emette un’onda

in fase con l’oscillazione dell’aria nella cassa

che quindi, essendo in fase con il cono, rinforza l’emissione

del cono stesso; è per questo motivo che il reflex estende

verso il basso la frequenza di risposta.

In questo modo l’aria contenuta nella cassa offre un carico

al cono che è massimo proprio alla frequenza di risonanza,

limitandone quindi l’escursione.

E’ ovvio che questo effetto che si verifica alla risonanza si

verifica anche a frequenze vicine alla risonanza, nei fenomeni fisici a

livello macroscopico non si hanno discontinuità brusche

(“Natura non facit saltus” dicevano i nostri

bisnonni), cioè se a 54 Hz si ha il rinforzo

dell’emissione, non è che a 53 o 55 il rinforzo

non c’è più; ci sarà ancora

anche se via via minore mano a mano che la frequenza si allontana dalla

risonanza.

Quindi il carico offerto al cono diminuisce allontanandosi dalla

frequenza di risonanza, e proprio qui sta il problema: se aumentando la

frequenza questa diminuzione di carico, che controlla

l’escursione del cono, è compensata dalla

diminuzione naturale dell’escursione stessa dovuta

all’aumento di frequenza, quando la frequenza diminuisce

(sotto la frequenza di accordo) il carico sul cono diminuisce

permettendo che l’escursione aumenti, e contemporaneamente

l’escursione aumenta ulteriormente per effetto della stessa

diminuzione di frequenza.

In altri termini sotto la frequenza di accordo il reflex non ha

più alcun controllo sul cono, è come avere un

cono in aria libera e l’escursione aumenta in modo

incontrollato.

|

|

|

La curva

viola in Fig. 2 mostra chiaramente cosa succede,

l’effetto risultante è che la potenza massima

applicabile, espressa dalla curva gialla, presenta un massimo proprio

alla frequenza di accordo, sotto questa frequenza scende rapidamente

verso lo zero e sopra ha una flessione notevole da cui si riprende a

frequenza abbastanza elevata (quanto elevata dipende dal fattore di

merito della cassa, cioè dal tipo di accordo),

cioè a quella frequenza alla quale la presenza

dell’apertura di accordo diviene ininfluente rispetto al

movimento del cono.

Nel progetto di un reflex quindi si debbono fare scelte un

po’ più complesse che nel progetto di una cassa

chiusa, e le scelte ovviamente implicano dei compromessi: bisogna

decidere cosa privilegiare ed a che cosa si può/deve

rinunciare; questo è appunto quello che

|

Fig. 2:

simulazione QB3 N4 standard |

|

|

vedremo

nella

progettazione vera della nostra cassa per basso, perché

quello che abbiamo visto finora è solo

l’applicazione brutale dello strumento (BASS-PC) senza fare

alcuna scelta (tranne quella, che definirei scontata, del reflex).�

|

|

|

| Progetto |

|

|

|

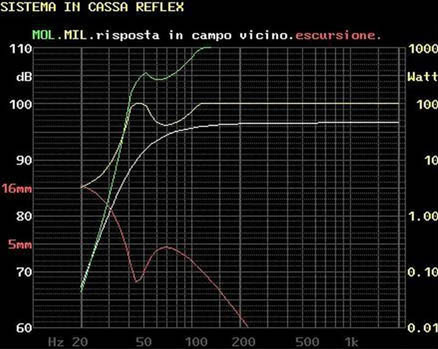

Non avendo

problemi di potenza massima applicabile ho deciso di

estendere verso il basso la risposta della cassa e di ottenere nel

contempo un maggiore smorzamento: il ginocchio della curva di risposta

è piuttosto brusco e la pendenza della risposta

sotto l’accordo elevata, fatti che indicano un comportamento

non molto smorzato (avrete sicuramente oramai intuito quale

è il tipo di suono che mi piace).

Per fare ciò ho aumentato il volume e abbassato la frequenza

di accordo, provando vari valori fino ad ottenere quello che mi

è sembrato un buon compromesso con le mie esigenze,

cioè la massima estensione con potenza applicabile non

elevata.

Ne è risultata una cassa di 65 l accordata a 45 Hz, dotata

quindi di un tubo di accordo di 120 mm di diametro lungo 156 mm.�

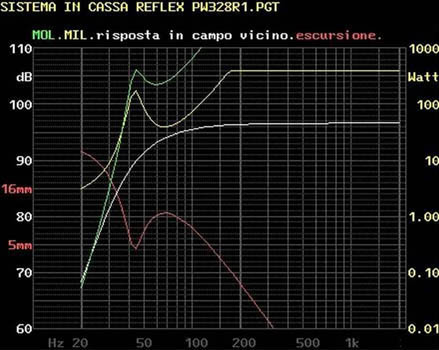

Le curve caratteristiche sono in Fig. 3: Risposta, escursione e MIL e

in Fig. 4 Impedenza e fase.� |

|

|

|

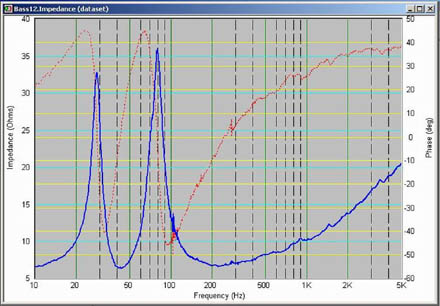

La Fig. 4 è particolarmente importante

in quanto

sarà confrontata con l’impedenza e fase misurate

alla fine

della realizzazione: l’accordo fra le curve di progetto e le

curve misurate sarà indicativo della correttezza delle

assunzioni fatte, delle approssimazioni e anche della bontà

dello strumento di simulazione.�

Ai 65 l richiesti da BASS-PC ho aggiunto 2 l per

il

volume occupato dall’altoparlante (stimati molto

spannometricamente, è chiaro) e altri 2 l per il volume

occupato

dal condotto (c’è chi dice che questo non deve

essere

aggiunto, ma non ho mai trovato una spiegazione chiara né in

favore del sì né in favore del no) quindi ho

calcolato le

dimensioni del box con il criterio della sezione aurea.

|

Fig. 3: curva di risposta, MIL ed

escursione simulate

|

|

|

|

|

Avete

notato che la maggior parte delle casse per strumenti hanno

almeno una faccia perfettamente quadrata, ed in qualche caso la loro

forma si avvicina moltissimo ad un cubo (succede nella maggior

parte degli 1x15”)?

È noto a tutti gli appassionati di HiFi che avere due o

più dimensioni del box uguali o quasi è il

miglior modo

per concentrare in una gamma strettissima tutte le risonanze interne e

quindi ottenere un box rimbombante, mentre in un reflex non si

può usare l’assorbente per smorzare le onde

stazionarie,

se non in quantità minima, pena la modifica sostanziosa

dell’accordo e del fattore di merito della cassa.�

Quando le dimensioni stanno fra loro in un rapporto pari a 1,6 (circa,

il famoso numero aureo, senza essere troppo pignoli sui decimali) le

frequenze delle onde stazionarie generate dalle |

Fig. 4: impedenza e fase

simulate |

|

|

|

|

risonanze

interne sono spaziate nel modo più

regolare,�assicurando che non vi saranno rimbombi concentrati in gamme

ristrette

e che pertanto il livello delle onde stazionarie sarà il

più basso

possibile.

Quindi un box dalle dimensioni interne pari a cm 60 x 41 x 29, dopo gli

opportuni arrotondamenti ai cm interi, come rappresentato in Fig. 5.�

|

|

|

Fig. 5 - piano di costruzione

( cliccare per ingrandire ) |

Per

l'accordo

ho adottato la soluzione del condotto rettangolare addossato ad una

parete, di sezione 6 x 20 cm, circa equivalente ad uno circolare di

diametro 12 cm, in quanto più facile da realizzare (a mio

parere, s’intende).

Dato che addossare il condotto ad una parete causa un allungamento

virtuale del condotto stesso, ma l’entità di

questo

allungamento è difficilmente calcolabile, ho deciso in prima

battuta per 130 mm invece di 156, riservandomi di modificare la

lunghezza dopo il test.

|

|

|

|

|

|

Costruzione

Il materiale è truciolare da 22 mm per il mobile, da 12 mm

per

il condotto (avevo giusto alcuni spezzoni che si adattavano

perfettamente).�

Truciolare

e non MDF perché pesa un po’ meno, costa molto

meno e

anche perché pare (non ne sono sicuro ma è una

ragione in

più) che il truciolare essendo composto di frammenti di

legno di

misura varia e non da segatura sottile ed uniforme abbia una

caratteristica di assorbimento delle onde acustiche molto

più

regolare al variare della frequenza rispetto alla MDF; se non

è

vera è ben trovata, comunque peso e costo sono ragioni

più che sufficienti per un progettino con limiti di budget.

Figg. 6 e 7: la costruzione della

cassa

Colla vinilica abbondante,

“sergenti” di dimensioni

adeguate e viti, da 4 a 6 per ogni lato a seconda della lunghezza,

assicurano un mobile molto solido anche con pochi rinforzi interni.

La colla in eccesso si spalma lungo la giunzione con un dito,

dopodiché non servono altri sigillanti.

Figg. 8 e 9: La cassa aperta ed il

condotto

Per

agevolare il montaggio del condotto ho fissato per ultima una

parete laterale; non è possibile montare tutto in un colpo

solo,

quindi il montaggio completo richiede parecchio tempo, per lasciare

alla colla il tempo necessario ad asciugare bene prima del montaggio

dei pezzi successivi (almeno 12 ore fra due montaggi successivi). Per

agevolare il montaggio del condotto ho fissato per ultima una

parete laterale; non è possibile montare tutto in un colpo

solo,

quindi il montaggio completo richiede parecchio tempo, per lasciare

alla colla il tempo necessario ad asciugare bene prima del montaggio

dei pezzi successivi (almeno 12 ore fra due montaggi successivi).

Alla fine del montaggio una mano di turapori sia all’interno

che

all’esterno, quindi si è pronti per predisporre il

fissaggio dell’altoparlante.

Prima però è opportuno pensare alle maniglie:

alla fine

il mobile sarà né piccolo né leggero e

per

spostarlo, cosa che mi sembra altamente probabile non trattandosi

dell’HiFi di casa, esse sono indispensabili.

Praticamente qualsiasi tipo di maniglie per strumenti con

caratteristiche adeguate al peso richiedono o di forare il mobile o di

fresarlo, ed è opportuno fare tutte le operazioni di

falegnameria prima di pensare all’altoparlante.

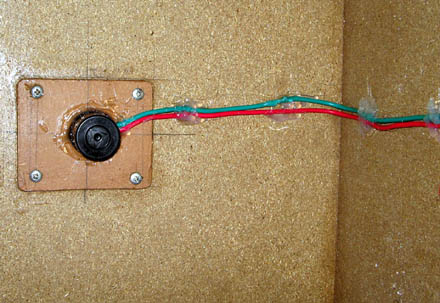

Quindi anche il foro nel pannello posteriore per il fissaggio dei

connettori va fatto prima; ho usato un normale jack che è

più che adeguato a bassa potenza (a partire da 100 W userei

invece gli Speakon) fissato ad un pannellino di MDF da 6 mm a sua volta

fissato con colla e 4 viti al fondo, dall’interno, come si

vede

in Fig. 10.

Finalmente si

arriva al fissaggio dell’altoparlante: il cono non

dovrebbe essere montato e smontato più di un paio di volte,

però nel nostro caso dato che il diametro del foro

è 282

mm e il diametro su cui stanno i fori di fissaggio è 295 mm

(questi sì devono essere esatti!) ed il materiale

è

truciolare, che non assicurerebbe una buona tenuta nemmeno al secondo

riavvitamento, ho usato inserti filettati in ottone annegati nel legno

per effettuare il fissaggio con viti in acciaio con testa a brugola. � Finalmente si

arriva al fissaggio dell’altoparlante: il cono non

dovrebbe essere montato e smontato più di un paio di volte,

però nel nostro caso dato che il diametro del foro

è 282

mm e il diametro su cui stanno i fori di fissaggio è 295 mm

(questi sì devono essere esatti!) ed il materiale

è

truciolare, che non assicurerebbe una buona tenuta nemmeno al secondo

riavvitamento, ho usato inserti filettati in ottone annegati nel legno

per effettuare il fissaggio con viti in acciaio con testa a brugola. �

Gli inserti con filettatura per legno, visibili in Fig. 11 e 12, sono

reperibili presso qualsiasi ferramenta; per essere pignolo, io uso gli

inserti su qualsiasi tipo di legno, se solo penso che dovrò

smontare la parte una volta.�

Fig. 10: il Jack

Fig. 11: inserto e vite

Fig.12:

inserto inserito nel legno

Come avete visto dalla sequenza di montaggio, le

aperture per l’altoparlante e per il condotto sono state

fatte

prima di montare il pannello anteriore.

La precisione del posizionamento dei fori per il fissaggio

dell’altoparlante è ovviamente essenziale,

soprattutto nel

caso dell’uso di inserti filettati.

Io ho proceduto in questo modo: dopo aver rettificato il foro da 282 mm

per assicurare che l’altoparlante ci entri perfettamente ma

senza

gioco ho posizionato l’altoparlante ed ho praticato un

contrassegno sul legno in corrispondenza del centro di ogni foro,

quindi tolto l’altoparlante ho praticato fori guida con una

punta

da 2 mm.

Dopo avere verificato il posizionamento dei fori guida ho quindi

effettuato i fori veri e propri con una punta da 7 mm, il diametro

richiesto dai miei inserti; è ovvio che il diametro del foro

finale dipende dal tipo di inserti usati, generalmente gli inserti per

viti da 5mm richiedono fori da 7 o 7,5mm.

Dopo aver verificato che l’altoparlante si monti

perfettamente, si rimuove e si passa al completamento della cassa.�

Si predispone il collegamento del cavo, saldato al

connettore e predisposto con due Fast-on adeguati dal lato

altoparlante: ho fissato il cavo (2,5 mm) alle pareti con abbondante

colla a caldo, sempre con la colla a caldo ho fissato il cappuccio al

connettore, ricavato dal contenitore di un rullino di pellicola: serve

a sigillare il mobile, che essendo un reflex deve

“respirare” solo attraverso il condotto.

Ho quindi applicato l’assorbente, il classico bugnato da 2

cm,

solo sulla sommità del mobile, su parte del fondo non in

corrispondenza del condotto di accordo e su parte di una parete

laterale, fissandolo accuratamente con adesivo forte (quello giallo che

si spalma sulle due superfici da incollare e si lascia asciugare,

qualsiasi marca va bene, basta che sia applicato su tutta la superficie

da incollare).

Finitura con vernice nera opaca, due mani di vernice previa stesura di

due mani di fondo opaco e carteggiatura, quindi applicazione delle

maniglie: ho interposto una guarnizione di gommapiuma fra la maniglia

ed il legno per evitare sfiati.�

La griglia è in acciaio forato con i bordi ripiegati,

costruita

da un artigiano, fissata ai quattro angoli e circa al centro in

prossimità del bordo del cono (serve ad evitare vibrazioni),

mediante distanziatori e viti con inserti filettati (da predisporre

prima del fissaggio finale dell’altoparlante).

Le normali griglie rotonde del diametro adatto costano molto meno,

vedete voi.

Anche l’altoparlante deve essere sigillato con una

guarnizione di gommapiuma.

Test

finale

Dopo

una prima

prova acustica, cioè collegato all’ampli, che mi

è

sembrata soddisfacente, ho provveduto ad una verifica

dell’impedenza con SpeakerWorkshop: questa misura ci dice

quanto

abbiamo rispettato le specifiche di progetto.

Ovviamente questa misura ha senso se prima l’altoparlante

è stato rodato a sufficienza: io l’ho collegato

per circa

6 ore ad una sorgente a 50 Hz, cioè i secondari filamenti di

un

trasformatore di alimentazione, prima con 6,3 V poi con 9,45 V (un

secondario e mezzo in serie); dato che la frequenza di risonanza del

cono è 48 Hz (nominale) non ho applicato tensioni

più

elevate in quanto l’escursione, controllata a vista, era

già sufficiente.

La misura è a lato:  non

troppo lontana dalla curva di progetto, accordo a 42 Hz e picchi

distanziati correttamente (l’accordo è individuato

dal

passaggio della fase per lo zero). non

troppo lontana dalla curva di progetto, accordo a 42 Hz e picchi

distanziati correttamente (l’accordo è individuato

dal

passaggio della fase per lo zero).

La differenza rispetto al progetto è significativa o no? Tre

Hz

di differenza potrebbero non essere irrilevanti a queste frequenze.

Per capirlo ho quindi impiegato BASS-PC

“a rovescio”,

cioè non per progettare ma per verificare; ho quindi, a

parità delle altre condizioni, effettuato un ricalcolo

imponendo

la frequenza di accordo a 42 Hz: il risultato è stato un

condotto di accordo lungo 180 mm, evidentemente

l’allungamento

virtuale è maggiore di quanto avessi stimato, circa il 45%

contro il 30%; sicuramente ha influito il bordo anteriore del box,

profondo 2 cm.�

A questo punto due opzioni possibili:

accorciare il condotto,

portandolo a 100 o 110 mm, oppure verificare le curve per vedere se il

comportamento sia comunque accettabile.

Le curve a lato, risultato del ricalcolo, mi dicono che la massima

potenza applicabile non è scesa in misura significativa

(l’ultima curva “sembra” diversa solo

perché

è calcolata con una potenza limite pari a 400W

anziché i

100 della precedente) ed è comunque pari a circa 50W fra 60

Hz

ed 70 Hz, quindi comunque in linea con gli obiettivi di progetto.

L’unico modo per alzare la potenza

massima applicabile è

alzare la frequenza di accordo quindi ridurre l’estensione

verso

il basso, ma senza risultati eclatanti, questo è

evidentemente

il limite dell’altoparlante impiegato; credo che il risultato

migliore, in termini di potenza, si abbia con

l’allineamento QB3 N4 standard, ma al costo però

di una

minor estensione verso il basso unita ad un ginocchio più

pronunciato, indice di un suono meno smorzato.

Ho quindi deciso di tenerla come è; se mai costruissi un

100W

– cosa non improbabile – vedrò come si

comporta.

|

|

|

|